Wie man optimistische und resiliente Mitarbeitende findet und fördert

Die heutige Arbeitswelt stellt die Resilienz und den Optimismus vieler Menschen auf die Probe. Digitalisierung und Automatisierung erfordern von Mitarbeitenden, sich regelmäßig an neue Technologien und Arbeitsbedingungen anzupassen. Das erfordert nicht nur Flexibilität, sondern auch emotionale Stabilität. Laut dem Bericht „State of the Global Workplace“ von Gallup (2022) gaben 44 % der Mitarbeitenden weltweit an, dass sie täglich unter Stress stehen. Die Burnout-Raten steigen weiter. Eine Umfrage des McKinsey Global Institute (2021) ergab, dass 42 % der Mitarbeitenden sich Sorgen über Stress am Arbeitsplatz und dessen Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit machen. Hinzu kommen die zahlreichen globalen Krisen, die das psychische Wohlbefinden der Menschen beeinträchtigen.

Optimistische Menschen sind tendenziell widerstandsfähiger

Wir geben zu, dass diese Zahlen nicht gerade „Sei positiv!“ schreien. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, Resilienz und Optimismus als Eigenschaften stärker in den Fokus zu rücken.

Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, Rückschläge und schwierige Situationen zu überwinden, ohne daran zu zerbrechen. Resiliente Menschen finden immer die Kraft, sich zu erholen und gestärkt aus Krisen hervorzugehen. Sie bleiben auch in schwierigen Zeiten auf ihre Ziele fokussiert und neigen dazu, aus vergangenen Erfahrungen zu lernen und dieses Wissen zu nutzen, um zukünftige Aufgaben zu meistern.

Optimismus hingegen beschreibt die Fähigkeit, Herausforderungen als Chancen für Wachstum und Weiterentwicklung zu sehen. Optimistische Menschen haben eine positive Einstellung, die es ihnen erleichtert, mit Hindernissen umzugehen. Durch ihren optimistischen Blick in die Zukunft können sie Ängste überwinden und andere dazu inspirieren, aktiv zu werden, selbst jene, die vielleicht zweifeln oder zögern.

Obwohl diese beiden Eigenschaften unabhängige Aspekte sind, können sie sich auch gegenseitig verstärken. In Kombination mit einem starken Gefühl der Selbstwirksamkeit vertrauen Menschen mit einer positiven Lebenseinstellung eher darauf, auch in schwierigen Situationen Probleme überwinden zu können. Studien zeigen, dass optimistische Menschen widerstandsfähiger auf stressige Situationen reagieren.

Die positiven Folgen des positiven Denkens

Unternehmen, die gezielt optimistische und resiliente Menschen einstellen, profitieren auf mehreren Ebenen:

- Leistung und Produktivität: Resiliente und optimistische Mitarbeitende bleiben auch unter Druck produktiv und meistern Herausforderungen leichter. Sie sind flexibler und haben eine hohe Frustrationstoleranz, was in Zeiten ständigen Wandels von Vorteil ist. Eine Studie von McKinsey zeigt, dass Unternehmen, die gezielte Resilienzprogramme umsetzen, eine 22%ige Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivität erreichen.

- Kosteneffizienz: Unternehmen sparen langfristig Kosten, da Mitarbeitende mit diesen Eigenschaften seltener krankheitsbedingt ausfallen und ein geringeres Risiko haben, ein Burnout zu entwickeln. Laut einer Studie von Deloitte können Unternehmen durch Programme zur Förderung der Resilienz Krankheitsausfälle um bis zu 29 % reduzieren.

- Innovationsgeist: Optimistische Mitarbeitende sehen Probleme als Herausforderungen und entwickeln kreative Lösungen. Eine Studie von PwC zeigt, dass Unternehmen mit resilienteren Teams 1,5-mal häufiger innovative Produkte und Lösungen entwickeln als Unternehmen mit weniger resilienten Teams.

- Positive Teamdynamik: Teams, die aus resilienten und optimistischen Mitgliedern bestehen, sind in der Lage, Konflikte besser zu lösen und effizienter zusammenzuarbeiten. Diese Mitarbeitenden tragen zu einer positiven Arbeitsatmosphäre bei, die das gesamte Team stärkt.

Optimistische und resiliente Mitarbeitende mit KI finden

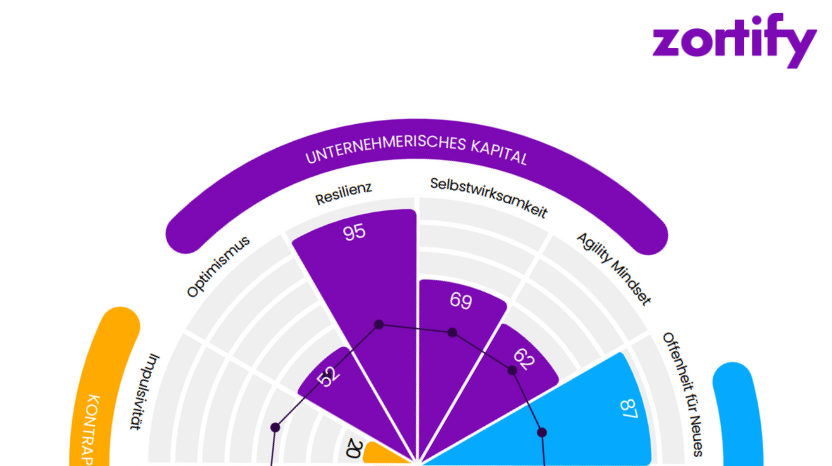

KI kann Unternehmen in mehrfacher Hinsicht dabei helfen, Optimismus und Resilienz bei (potenziellen) Mitarbeitenden zu erkennen und zu fördern. Beim Recruiting können KI-gestützte Systeme Bewerbungsunterlagen, Social-Media-Profile und Arbeitsproben analysieren, um Hinweise auf Resilienz und Optimismus zu finden. KI-basierte Persönlichkeitsdiagnostik, wie wir sie bei Zortify verwenden, ist in der Lage, auf Basis von Freitextantworten auf alltägliche Fragen Persönlichkeitsmerkmale zu identifizieren, die auf ein hohes Maß an Resilienz oder eine optimistische Einstellung hinweisen. Das Risiko der sozialen Erwünschtheit von Antworten wird durch KI deutlich reduziert.

KI-gestützte Persönlichkeitsanalysen können auch bei der Auswahl und Entwicklung bestehender Mitarbeitender einen Unterschied machen – insbesondere wenn es um Führungspositionen geht. Optimismus und Resilienz sind hier wichtige Eigenschaften. Hans Werner Hagemann von der Munich Leadership Group, einem unserer Partnerunternehmen, hat treffend festgestellt, dass Führung in Zukunft bedeuten muss, Mitarbeitende „kontrolliert zu verunsichern“. Das heißt, sie aus ihren vertrauten Verhaltensmustern herauszustoßen, um sie aus ihrer Komfortzone zu bringen, ohne sie zu verschrecken. Das gelingt am besten mit einer optimistischen Einstellung, die angehende Führungskräfte idealerweise bereits in sich tragen. KI kann dies sichtbar machen.

KI-Systeme können auch den mentalen Zustand und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden messen, indem sie geschriebene Texte analysieren und automatisierte Berichte und Empfehlungen für Führungskräfte ableiten.

Was tun mit den weniger Optimistischen?

Natürlich sind nicht alle Mitarbeitenden von Natur aus optimistisch oder resilient. Dies disqualifiziert sie jedoch nicht für Aufgaben mit mehr Verantwortung oder als Teamleiter:innen. Zunächst ist es wichtig, die Ursachen zu identifizieren. Diese liegen oft in Stress, Überlastung oder persönlichen Problemen. Führungskräfte sollten daher in der Lage sein, Warnzeichen zu erkennen und entsprechend zu handeln. Es gibt zahlreiche Programme, die Mitarbeitenden helfen, ihre Resilienz zu stärken, wie Achtsamkeitstraining, Stressmanagementprogramme und psychologische Beratung.

Optimismus kann ebenfalls trainiert werden. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass regelmäßiges positives Denken das Gehirn „umprogrammiert“. Durch neuronale Plastizität können neue Denkmuster entstehen, die langfristig zu größerer Resilienz und emotionaler Stabilität führen. Methoden wie Tagebuchführen, kognitive Umstrukturierung oder das bewusste Fokussieren auf positive Ereignisse können dabei helfen.

Eine positive Unternehmenskultur schaffen

Unternehmen sollten darauf abzielen, eine Unternehmenskultur zu etablieren, die Mitarbeitende stärkt. Menschen, die Selbstwirksamkeit und Vertrauen in ihre Fähigkeiten spüren, finden es oft leichter, mit sich ändernden Bedingungen umzugehen. Ein Umfeld, in dem Fehler nicht sofort bestraft werden, sondern zu einem Lernprozess führen, gibt Mitarbeitenden das Vertrauen, sich einzubringen und Dinge auszuprobieren. Nicht zuletzt sollten Unternehmen kommunizieren, dass es „okay ist, manchmal nicht okay zu sein“, dass Krisen zum Leben dazugehören und dass Mitarbeitende auch als Menschen mit ihren Ängsten und Sorgen wahrgenommen werden. Eine Unternehmenskultur, die Optimismus und Resilienz fördert, zieht nicht nur neue Talente an, sondern hilft auch, bestehende Mitarbeitende zu halten. Eine Studie von LinkedIn zeigt, dass 72 % der Fachkräfte angeben, dass eine positive Arbeitskultur ein entscheidender Faktor bei der Wahl ihres Arbeitgebers ist.

Zusammenfassung: Unsere Top 5 Maßnahmen für eine resiliente Organisation:

- Messen von Optimismus und Resilienz bereits im Recruiting-Prozess. KI vermeidet soziale Erwünschtheit.

- Coachingprogramme anbieten, um Resilienz und Optimismus zu trainieren.

- Führungskräfte im aktiven Zuhören schulen.

- Fehler akzeptieren und gemeinsam daraus lernen.

- Kontinuierlich KI-basierte Persönlichkeitsdiagnostik nutzen, um Defizite, Fortschritte und Entwicklungsmöglichkeiten sichtbar zu machen.

Hybrides Arbeiten: Der „Person-First“-Ansatz und die Rolle der KI

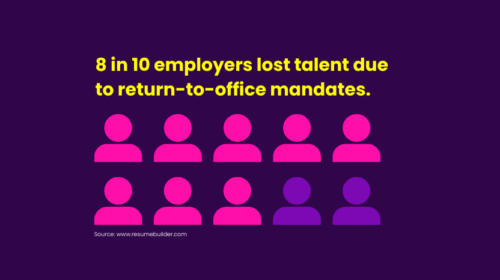

KI-basierte Persönlichkeitsbewertungen können einen wichtigen Beitrag zur Optimierung hybrider Arbeitsumgebungen leisten. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 8 von 10 Arbeitgebern Talente aufgrund der Verpflichtung zur Rückkehr ins Büro verloren haben, was die Notwendigkeit eines ausgewogenen und personalisierten Ansatzes unterstreicht. Person first“ als Erweiterung von ‚people first‘.

Rekrutiert die Neugierigen!

„Wir führen dieses Unternehmen mit Fragen, nicht mit Antworten.“ Dieser Satz stammt von Eric Schmidt, dem ehemaligen CEO von Google. Er macht deutlich, welche Eigenschaft das Unternehmen bei neuen Mitarbeitenden am meisten schätzt: Neugier. Die Recruiting-Strategie ist entsprechend konsequent: Als das Unternehmen Ingenieure suchte, veröffentlichte es ein riesiges Plakat mit einem Rätsel.

Gute Führung: Mit Selbstreflexion und unsympathischem Filter

Eine gute Führungskraft – ist das etwas, das man ist, oder etwas, das man wird? – Ich würde es so sagen: Man ist eine, wenn man bereit ist, eine zu werden. Mit anderen Worten, Führung erfordert die Bereitschaft zur Entwicklung. Führen bedeutet immer auch, lernen zu führen. Es ist ein fortlaufender Prozess, der nie abgeschlossen ist, besonders in der schnelllebigen Welt, in der wir leben.

hybride Arbeiten: Der „Person-First“-Ansatz und die Rolle der KI

Zurück ins Büro oder doch Flexibilität und Freiheit bieten? – Hybrides Arbeiten vereint das Beste aus beiden Welten. Gleichzeitig stellt es Organisationen vor Herausforderungen, wenn es darum geht, Produktivität, Engagement und Wohlbefinden aufrechtzuerhalten. Das Verständnis der unterschiedlichen Persönlichkeiten in Teams war noch nie so wichtig wie heute. Hybride Arbeitsumgebungen erfordern hybride Rekrutierungs- und Entwicklungsstrategien, nämlich solche, die einen dritten Pfeiler zu dem persönlichen Eindruck und den Fakten aus Lebensläufen und Bewerbungsunterlagen hinzufügen: KI-basierte Persönlichkeitsanalysen, die es ermöglichen, herauszufinden, was eine Person wirklich bewegt und was sie benötigt, um gut arbeiten zu können. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung hybrider Arbeitsumgebungen leisten. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 8 von 10 Arbeitgebern Talente aufgrund der Rückkehrpflicht ins Büro verloren haben, was den Bedarf an einem ausgewogenen und personalisierten Ansatz unterstreicht. „Person-First“ als Erweiterung von „People-First“.

Warum Persönlichkeit im hybriden Arbeiten wichtig ist

Hybride Arbeitsumgebungen wirken sich unterschiedlich auf verschiedene Persönlichkeitstypen aus. Introvertierte Menschen beispielsweise neigen dazu, in strukturierten hybriden Umgebungen gut zu gedeihen, während extrovertierte Mitarbeitende oft mit der Isolation der Remote-Arbeit zu kämpfen haben. Es kann keine Einheitslösung geben, schon allein deshalb, weil Unternehmen ein Interesse daran haben sollten, heterogene und diverse Teams zu bilden. Denn diese sind nachweislich erfolgreicher. Das bedeutet, dass Unternehmen auch strategisch in Bezug auf Arbeitsumgebungen agieren müssen, um sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert.

Form bestimmt Leistung

Die „Extended Mind Theory“ besagt zum Beispiel, dass unser Denken immer im Zusammenhang mit unserer Umgebung betrachtet werden muss. Wo jemand arbeitet, hat daher einen erheblichen Einfluss darauf, wie diese Person arbeitet. Unternehmen sollten sich fragen, auf welche Ressourcen ihre Mitarbeitenden zurückgreifen können, um gut denken und leisten zu können, und ob diese ausreichend sind. Schließlich bleibt das Potenzial der Mitarbeitenden manchmal ungenutzt, weil die räumlichen Bedingungen es nicht zulassen, dass sie sich entsprechend ihrer Persönlichkeit entfalten können. Oder positiv formuliert: Unternehmen sollten sich der unterschiedlichen Präferenzen bewusst sein, wenn sie Arbeitsumgebungen gestalten, um die Stärken ihrer Mitarbeitenden zu fördern.

Personalisierte Empfehlungen für mehr Produktivität

Basierend auf den mit Hilfe von KI analysierten Persönlichkeitsdaten kann die Personalabteilung personalisierte Empfehlungen für die Mitarbeitenden aussprechen, um deren Arbeitsalltag produktiver und angenehmer zu gestalten. Diese Empfehlungen können sich auf verschiedene Aspekte beziehen, wie z. B. die Wahl des idealen Arbeitsortes (ob im Büro oder im Homeoffice) oder die Nutzung geeigneter Kommunikationstools (z. B. Videokonferenzen vs. Chats). Ebenso könnten Mitarbeitende, die in ruhigen Umgebungen besser arbeiten, spezifische Vorschläge für Bürobereiche erhalten, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Last but not least kann KI dabei helfen, Teams so zusammenzustellen, dass Mitarbeitende mit sich ergänzenden Persönlichkeitsmerkmalen bestmöglich zusammenarbeiten. Dieser personalisierte und ausgewogene Ansatz fördert nicht nur die Effizienz der Mitarbeitenden, sondern auch ihr Wohlbefinden und ihre Zufriedenheit am Arbeitsplatz.

AI literacy: These are the key skills for modern HR work

The use of AI systems will revolutionize the HR sector. Not using AI is no longer an option. It is now a matter of developing the necessary skills to be able to use the technology in a targeted manner. HR professionals need to start equipping themselves with the knowledge they need to use AI tools effectively while retaining the invaluable human judgment that machines cannot replace.

Employee diagnostics: What do you care about my personality?

Which personality traits should companies definitely know about their employees? How are behavioral expectations in the work context changing with the new generation of young employees (GenZ)? Why should companies therefore take a very close look at the characteristics of future leaders in particular?

HR should focus far more on personalities!

The so-called “hard” skills that companies need are changing faster than ever before. Today’s expert skills will be yesterday’s news tomorrow. What remains are the supposedly “soft” skills and people’s personalities. The better companies know their employees, the better they can assess who they should invest in in terms of professional and personal development.

Gute Führung: Mit Selbstreflexion und unsympathischem Filter

von unserem CEO Florian Feltes

Eine gute Führungskraft – ist das etwas, das man ist, oder etwas, das man wird? – Ich würde es so sagen: Man ist eine, wenn man bereit ist, eine zu werden. Mit anderen Worten, Führung erfordert die Bereitschaft zur Entwicklung. Führen bedeutet immer auch, lernen zu führen. Es ist ein fortlaufender Prozess, der nie abgeschlossen ist, besonders in der schnelllebigen Welt, in der wir leben.

Ich halte drei Bereiche für wichtig, in denen Führungskräfte sich kontinuierlich schulen sollten:

- Reflexion meines eigenen aktuellen Zustands,

- meines eigenen Entwicklungsprozesses,

- des Entwicklungsprozesses derer, die ich führe.

Diese Bereiche bauen nicht unbedingt aufeinander auf. Vielmehr bewege ich mich ständig zwischen ihnen hin und her, mal mehr in dem einen, mal mehr in dem anderen.

Führung beginnt bei mir selbst

Beginnen wir mit dem ersten Bereich, meinem eigenen aktuellen Zustand. Der Umgang damit wird meist dann dringlicher, wenn es nicht gut läuft. Wenn ich zum Beispiel merke, dass ich immer wieder in bestimmte unproduktive Verhaltensweisen zurückfalle. Kürzlich wurde ein sehr interessanter Artikel in der DIE ZEIT veröffentlicht. Er beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie man seine eigene Persönlichkeit oder bestimmte Eigenschaften verändern kann. Der Autor bezieht sich dabei auf Erkenntnisse aus der Psychotherapieforschung und somit auf vier wesentliche Schritte zur Veränderung seiner selbst:

- Bewusstsein für Ziel und Realität: Wo möchte ich (als Führungskraft) hin (Ziel) und was hält mich aktuell davon ab (Realität)?

- Bewusstsein für die eigenen Gefühle: Welche Situationen lösen was in mir aus und warum?

- Bewusste „künstliche“ Verhaltensänderung: Üben neuer Verhaltensweisen, auch wenn sie sich noch nicht natürlich anfühlen.

- Feedback von anderen einholen: Kontinuierlicher Realitätscheck.

Der rote Faden in diesem Bereich ist die Selbstreflexion. Sich selbst zu kennen und zu führen, ist der Ausgangspunkt, um andere gut zu führen.

Der Versuchung des linearen Denkens widerstehen

Der zweite Bereich umfasst meinen eigenen Entwicklungsprozess als Führungskraft im Sinne von „Leadership by Doing“. Genau wie die persönliche Entwicklung ist auch dieser Prozess fortlaufend. Es geht darum, immer wieder bewusst „die Führung zu übernehmen“, wenn die Situation es erfordert. Und davor und danach mit einer fragenden und neugierigen Haltung in der Organisation und der Außenwelt unterwegs zu sein:

- Wie geht es meinen Mitarbeitenden, unseren Kunden, den Wettbewerbern?

- Was treibt sie an?

- Was können wir anders und besser machen? Oder vielmehr: Was könnten wir anders und besser machen, da Führungskräfte groß denken, eine Vision im Kopf haben oder eine entwickeln können sollten.

Dafür ist es hilfreich, meine Perspektive immer wieder zu erweitern, in neuen Kontexten unterwegs zu sein, mich mit Menschen zu umgeben, die ganz andere Dinge tun als ich oder das Unternehmen, für das ich arbeite.

Ich trainiere mich auch darin, Trends und Muster zu erkennen, und achte darauf, nicht zu schnell in einfache Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu denken. Denn die Welt ist komplex. Und die Flut an Informationen und Daten macht es manchmal nicht einfacher. Was hilft, ist eine systemische Denkweise, die es ermöglicht, das Zusammenspiel unterschiedlicher Dynamiken zu erkennen und der Versuchung zu widerstehen, zu linear zu denken (X ist die Ursache für Y und das war’s). Dazu gehört die Bereitschaft, mich in diesem System neu auszurichten (was weitermachen, was anfangen, was aufhören), das System und meine Rolle darin von außen zu betrachten und nach neuen Wegen zu suchen, es zum Laufen zu bringen.

Menschen- und Datenkompetenz

Das wiederum erfordert, dass ich offen für Veränderungen bleibe. Aber auch, diejenigen mitzunehmen, die einen völlig anderen Mindset haben als ich. Für mich persönlich ist Letzteres eine der herausforderndsten Aufgaben in der Führung: Mich aktiv nicht nur mit denen auseinanderzusetzen, die mir ähnlich sind. Sondern auch und vor allem mit Mitarbeitenden, die ganz anders denken und arbeiten und ganz andere Herausforderungen haben als ich. Gute, unvoreingenommene Daten, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz generiert werden, können dabei helfen. Das erfordert jedoch eine weitere wichtige Führungskompetenz: Datenkompetenz. Also die Fähigkeit, sich analytisch und kritisch mit Daten auseinanderzusetzen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Zum Beispiel in Bezug auf das individuelle Potenzial und die Entwicklung meiner Mitarbeitenden. Damit sind wir bei der dritten Sphäre: „eigentliche Führung“ im Sinne meiner Führungsrolle im direkten Zusammenspiel mit den Menschen in der Organisation.

Führen und führen lassen

Ich frage mich immer wieder, wann ich in meiner Führungsrolle aktiv die Führung übernehmen sollte und wann es besser ist, andere führen zu lassen. Für mich ist das der Kern moderner Führung. In der Führung nicht auf einer formalen Position basiert, sondern sich situativ entfaltet. Angesichts des komplexen Zusammenspiels von Menschen, Märkten und globalen Entwicklungen sind das Wissen und die Erfahrung aller Mitarbeitenden wertvoll, um gute Entscheidungen zu treffen.

Jeder kann etwas oder weiß etwas, was jemand anderes nicht kann oder nicht weiß. Also muss jeder, derdie Verantwortung für die Lösung bestimmter Aufgaben übernehmen und die Führung übernehmen möchte, die Möglichkeit dazu bekommen. Entscheidungskompetenz kann je nach Aufgabe und Projekt variieren. Sie ist nicht mehr an die Position gebunden, sondern an die Kompetenz zur aktuellen Aufgabe, die gelöst werden soll. So kann eine neuer Mitarbeiterin ein Projekt leiten, wenn ersie das nötige Know-how hat. Während derdie erfahrene Managerin in diesem Projekt nur unterstützend tätig ist.

Führungskultur

Dafür braucht es eine Führungskultur, in der Menschen das Vertrauen haben, die Führung zu übernehmen, wenn sie beispielsweise negative Entwicklungen in der Organisation bemerken oder ein Projekt aufgesetzt wird, das ihre Expertise benötigt. Eine solche Kultur wird vor allem von einer empathischen, gut informierten und reflexionsfähigen Führungskraft (siehe Sphären 1 und 2) geschaffen. Ihr Ziel sollte es sein, sich im Tagesgeschäft möglichst entbehrlich zu machen. Das setzt voraus, dass die Mitarbeitenden den Rahmen kennen, in dem sie sich bewegen, und den Handlungsspielraum für situative Führung innerhalb dieses Rahmens. Als Führungskraft muss ich entscheiden, wo ich harte Kriterien definiere, die den Mitarbeitenden Orientierung bei ihren Entscheidungen geben. Und wo es möglich ist, Entscheidungen offenzulassen, damit die Mitarbeitenden Dinge miteinander verhandeln und einzelne Teammitglieder selbst die Führung übernehmen können.

Danke, unsympathischer Filter.

Diese Prozesse anzustoßen und zu unterstützen, ist auch wichtig, um eine neue Generation von Führungskräften heranzubilden, die sich in den genannten drei Sphären weiterentwickeln kann. Mitarbeitende, die aufgrund ihrer Persönlichkeitseigenschaften besonders gut für Führungsaufgaben geeignet sind, können bereits im Bewerbungsprozess mit Hilfe smarter KI-Technologie identifiziert werden. Gleichzeitig helfen KI-generierte Daten dabei, sicherzustellen, dass Menschen mit toxischem Verhalten, die meiner Erfahrung nach weder an Selbstreflexion interessiert sind noch großes Einfühlungsvermögen oder besonderes Interesse an den Stärken, Wünschen und Fähigkeiten ihrer Kolleg*innen haben, frühzeitig durchs Raster fallen. Technologie mit einem eingebauten „unsympathischen Filter“ wird zwar nicht wie durch Zauberhand das perfekte Führungsteam hervorbringen. Aber sie leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit anfangen können, Führungskräfte zu werden.

Empowerte Teams: Das Richtige tun

Was ist im Job wichtiger – die Dinge richtig zu machen oder das Richtige zu tun? Die meisten Menschen werden wahrscheinlich antworten: „Beides.“ Dennoch lohnt es sich im Kontext von sich wandelnden Unternehmenskulturen, über diese Frage in ihrer absoluten Entweder-oder-Variante nachzudenken. Lange Zeit ging es Unternehmen in erster Linie darum, Dinge richtig zu machen.

Rekrutiert die Neugierigen!

„Wir führen dieses Unternehmen mit Fragen, nicht mit Antworten.“ Dieser Satz stammt von Eric Schmidt, dem ehemaligen CEO von Google. Er macht deutlich, welche Eigenschaft das Unternehmen bei neuen Mitarbeitenden am meisten schätzt: Neugier. Die Recruiting-Strategie ist entsprechend konsequent: Als das Unternehmen Ingenieure suchte, veröffentlichte es ein riesiges Plakat mit einem Rätsel.

Der hausgemachte Fachkräftemangel

Warum sollten wir Bewerber*innen tiefgehend analysieren, wenn wir sowieso keine Wahl haben, wen wir einstellen? Diese Frage hören wir oft. Sie spiegelt die Frustration vieler Unternehmen über den Mangel an Fachkräften wider. Zu Recht? Wir sagen: Ja und nein. Zum einen sind wir der Meinung, dass der Fachkräftemangel keine „Naturgewalt“ ist, der Unternehmen hilflos ausgeliefert sind.

Empowerte Teams: Das Richtige tun

(anstatt alles richtig zu machen)

Was ist im Job wichtiger – die Dinge richtig zu machen oder das Richtige zu tun? Die meisten Menschen werden wahrscheinlich antworten: „Beides.“ Dennoch lohnt es sich im Kontext von sich wandelnden Unternehmenskulturen, über diese Frage in ihrer absoluten Entweder-oder-Variante nachzudenken. Lange Zeit ging es Unternehmen in erster Linie darum, Dinge richtig zu machen. Einfach gesagt: Immer das abarbeiten, was festgelegt wurde, und keine Fehler machen. In der heutigen Welt funktioniert dieser Ansatz nicht mehr so gut. Angesichts eines sich schnell verändernden Umfelds müssen Unternehmen ständig entscheiden, was das Richtige ist. Selbst auf die Gefahr hin, Fehler zu machen.

Stärker im Schwarm

Dazu brauchen sie Teams, die ihre Arbeitsmethoden und Rollen dynamisch an das anpassen können, was getan werden muss, indem sie ihre kollektiven Stärken und Erkenntnisse nutzen. Denn eines ist klar: Niemand kann die komplexen Herausforderungen unserer Zeit alleine lösen. Niemand, nicht einmal die Person mit dem beeindruckendsten Jobtitel, kann immer wissen, welcher Weg der richtige ist. Dazu braucht es die Sinne, Erfahrungen, Einsichten und Fähigkeiten vieler Menschen.

Aber wie bringt man diese am besten ins Spiel?

Wenn wir über die Transformation von Unternehmen und den damit verbundenen Kulturwandel sprechen, geht es meist darum, den einzelnen Mitarbeitenden mehr Befugnisse und Verantwortung zu geben. Das ist jedoch nur ein Aspekt der Team-Empowerment. Zuvor sollte der Fokus darauf liegen, was jeder Einzelne zum Team beitragen kann und will. Wissen, Talente, Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeitenden haben nicht zu jeder Zeit und für jede Aufgabe die gleiche Qualität und Relevanz. Nehmen wir zum Beispiel „Wissen“. Dieses gilt in der Wissensgesellschaft als wertvolle Fähigkeit. Aber wie wertvoll ist Wissen, das nicht in konkrete Handlungen umgesetzt werden kann? Wissen ohne das Wissen, wie man es sinnvoll ins Team einbringt, ist für Unternehmen nutzlos.

Banal, aber genial: Präferenzen und Stärken messen

Was Unternehmen heute brauchen, sind Mitarbeitende, die aktiv mitgestalten wollen und das mit dem, was sie wirklich gut können. Und die in der Lage sind, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im Zusammenspiel mit anderen in sinnvolle Taten umzusetzen. Wie gut und wie schnell Transformation gelingt und ob Unternehmen es schaffen, sich langfristig zu verändern, hängt von den Fähigkeiten jedes Einzelnen ab sowie den Fähigkeiten der Teams als treibende Kraft in Unternehmen.

Damit dies gut funktioniert, müssen die einzelnen Teile mit den richtigen Tools im Unternehmen verankert werden. Wir haben die sogenannten „Preferred Performance Contributors“ (PPCs) als wirksame Werkzeuge entwickelt. PPCs stellen einen neuen, innovativen Ansatz für die Teamdynamik dar. Im Gegensatz zu traditionellen Managementinstrumenten und Persönlichkeitsanalysen, die oft generische Rollen und Stereotype fördern, konzentrieren sie sich auf die natürlichen Neigungen und individuellen Stärken der Teammitglieder. Sie helfen, spezifische Präferenzen zu identifizieren, durch die Mitarbeitende am liebsten zum Teamerfolg beitragen.

Wir haben sechs Präferenzbereiche identifiziert:

- Vision & Ideation

- Networking & Promotion

- Creation & Prototyping

- Structuring & Facilitation

- Analysis & Criticism

- Scaling & Production

Die einzelnen PPCs werden auf drei Wegen ermittelt:

- Durch eine Selbsteinschätzung der Mitarbeitenden: Wie möchte ich beitragen?

- (optional) durch Peer-Feedback von Kolleg*innen: Wo habe ich dich besonders stark wahrgenommen?

- durch einen speziell von uns entwickelten KI-basierten Persönlichkeitstest: Ausgehend von dem, was ich über dich weiß, sind folgende Präferenzen wahrscheinlich.

Der KI-Test nutzt einen Algorithmus, der relevante Persönlichkeitsmerkmale aus Antworten auf offene Textfragen extrahiert und eine KI-gestützte Vorhersage der PPCs erstellt.

Das Ergebnis der Analyse ist eine Rangfolge der sechs PPCs für jeden Mitarbeitenden. Es ist wichtig zu betonen, dass alle Beiträge grundsätzlich gleich wertvoll sind. Für Unternehmen ist es wichtig, dass sie die richtigen Präferenzen zur richtigen Zeit in der richtigen Kombination ausspielen können.

Ein Beispiel von einem unserer Kunden, einem großen Softwareunternehmen: Das Team fragte sich, warum es nie gelang, Deadlines einzuhalten. Viele Produkte waren weit entfernt von der Marktreife. Stattdessen wurden immer wieder mit großer Begeisterung und Energie neue Features entwickelt. . A Die Analyse brachte schließlich Licht ins Dunkel, indem sie zeigte, dass die PPCs „Scaling and Production“ bei keinem der Teammitglieder zu den Top-2-Präferenzen gehörten. „Creation & Prototyping“ hingegen waren stark bevorzugt. Dies gab dem Team eine Grundlage, um Aufgaben und Rollen neu zu überdenken, damit sie künftig Produkte rechtzeitig auf den Markt bringen können.

Grundsätzlich können Mitarbeitende alle Präferenzen abdecken, aber je nach Persönlichkeitstyp liegt ihnen eine möglicherweise mehr als die andere. Intuitiv neigen wir wahrscheinlich dazu, unsere stärksten Präferenzen mit zusätzlichen Fähigkeiten und Erfahrungen ausbauen zu wollen. Gleichzeitig kann es spannend (oder notwendig) sein, sich auch in die weniger offensichtlichen Präferenzbereiche zu vertiefen. So oder so bietet die Analyse eine gute Grundlage, um mit Kolleg:innen über individuelle Präferenzen und Stärken zu sprechen und das Team gut für kommende Aufgaben aufzustellen. Ein schöner Nebeneffekt: Die psychologische Sicherheit und die Feedbackkultur im Team werden ebenfalls gestärkt.

Welt in Bewegung – Teams in Bewegung

PPCs empowern Teams dazu, Rollen und Verantwortlichkeiten ständig neu zu verteilen, um das Richtige zu tun und größere Fehler zu vermeiden. Eine Neuverteilung kann zum Beispiel durch neue äußere Bedingungen oder durch sich ändernde Präferenzen der Teammitglieder selbst notwendig werden. Denn Fähigkeiten und Präferenzen ändern sich im Laufe der Zeit und je nach Lebensphase. Zum Beispiel könnte ein Mitarbeitender, der immer ein begabter Netzwerker im Vordergrund war, sich plötzlich mehr um die Pflege eines Angehörigen kümmern müssen und deshalb den Wunsch haben, sich stärker auf Struktur und Unterstützung im Hintergrund zu konzentrieren. Oder sie möchten eine Rolle übernehmen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht zu ihren bisherigen PPCs passt, die sie aber in ihrer aktuellen Situation mit entsprechender Weiterbildung gut ausfüllen können.

Vielleicht regen die Ergebnisse der KI-Analyse (bei der gewünschte Antworten wenig Chancen haben) sie dazu an, mögliche neue Rollen zu betrachten, die sie aufgrund ihrer Selbsteinschätzung und des Feedbacks der Kolleg:innen (die beide dazu neigen, in bestimmte Muster zu fallen) bisher noch nicht in Erwägung gezogen haben.

Das Beispiel zeigt sehr schön, dass PPCs keine festen Zuschreibungen sind, sondern in erster Linie den Dialog und das Bewusstsein in Teams fördern und dafür sorgen, dass Mitarbeitende nicht in ihren Silos verkümmern, sondern so effektiv wie möglich werden können. Und das vom ersten Tag im Unternehmen an. Wenn neue Mitarbeitende ihre Präferenzen und Rollenerwartungen kennen, können sie ihr volles Potenzial schneller ausschöpfen. PPCs machen sie von reinen Kompetenzträgern zu Kompetenznutzern und letztlich – idealerweise – zu Treibern von Veränderung und Transformation, getrieben vom Bedürfnis, das Richtige zu tun. Selbst auf die Gefahr hin, nicht immer alles richtig zu machen.

Ein gutes Team kann das verkraften.

HR sollte viel stärker auf Persönlichkeiten setzen!

Personality first – das ist einer der wichtigsten Trends im Umgang mit Talenten. Warum?Die sogenannten „harten“ Fähigkeiten, die Unternehmen benötigen, ändern sich schneller als je zuvor. Die Expertenkenntnisse von heute sind morgen schon von gestern. Was bleibt, sind die vermeintlich „weichen“ Fähigkeiten und die Persönlichkeiten der Menschen.

Rekrutiert die Neugierigen!

„Wir führen dieses Unternehmen mit Fragen, nicht mit Antworten.“ Dieser Satz stammt von Eric Schmidt, dem ehemaligen CEO von Google. Er macht deutlich, welche Eigenschaft das Unternehmen bei neuen Mitarbeitenden am meisten schätzt: Neugier. Die Recruiting-Strategie ist entsprechend konsequent: Als das Unternehmen Ingenieure suchte, veröffentlichte es ein riesiges Plakat mit einem Rätsel.

Der hausgemachte Fachkräftemangel

Warum sollten wir Bewerber*innen tiefgehend analysieren, wenn wir sowieso keine Wahl haben, wen wir einstellen? Diese Frage hören wir oft. Sie spiegelt die Frustration vieler Unternehmen über den Mangel an Fachkräften wider. Zu Recht? Wir sagen: Ja und nein. Zum einen sind wir der Meinung, dass der Fachkräftemangel keine „Naturgewalt“ ist, der Unternehmen hilflos ausgeliefert sind.

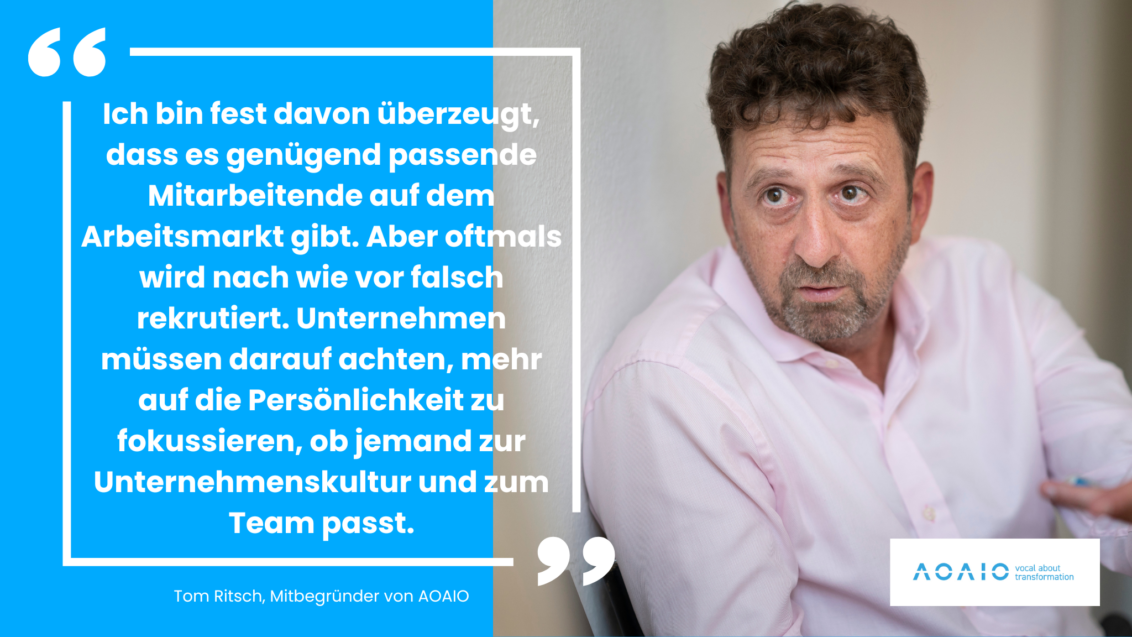

Partnertalk mit Tom Ritsch , Mitbegründer von AOAIO

„Wir suchen keine Berater; wir suchen Menschen, die zu uns passen.“ – Partnertalk mit Tom Ritsch, Mitbegründer von AOAIO

Lieber Tom, in dieser Woche beschäftigen wir uns mit der Frage, warum Unternehmen sich überhaupt noch in der Tiefe mit Kandidat:innen beschäftigen sollen, wenn sie ohnehin keine große Auswahl haben. Was würdest du Unternehmen, die so denken, spontan antworten?

Hier geht es wohl mehr um das interne und externe Employer Branding. Auch wenn es so scheint, dass man keine passenden MitarbeiterInnen findet, sollte man sich in diesem Bereich genau darum kümmern. Unternehmen müssen immer daran arbeiten, sich für die bestehenden und potenziellen MitarbeiterInnen auf dem Markt zu positionieren. Employer Marketing ist hier der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg.

Was den Fachkräftemangel angeht, nehmen wir unterschiedliche Perspektiven wahr: Manche sagen, der Mangel ist real, andere wiederum meinen, es gibt durchaus genügend Menschen, die die Arbeit machen könnten, aber die veralteten Strukturen in Unternehmen führen dazu, dass Menschen nicht effizient arbeiten. Auch, weil sie nicht auf den Positionen oder in den Rollen tätig sind, die zu ihnen passen. Teilst du eine der Perspektiven oder hast du eine ganz eigene?

Der Mangel ist teilweise real, oft aber auch eine gute Ausrede. Es geht meiner Meinung darum, auf allen Ebenen einen exzellenten Job zu machen. Ja, ich glaube auch, dass es genügend passende Mitarbeitende gibt (Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel), jedoch wird nach wie vor oftmals falsch rekrutiert. Unternehmen müssen lernen mehr auf die persönliche Art zu fokussieren, ob jemand ins Unternehmen und ins Team passt. Vieles kann man lernen. Klar, wenn jemand für den Job bestimmte Skills braucht – Sprachen, Programmieren, Finance, etc. – müssen diese vorhanden sein. Jedoch stehen für mich der Mensch und die Passung im Mittelpunkt.

Wir zum Beispiel bei AOAIO suchen keine Berater; wir suchen Menschen, die zu uns passen und die ich jederzeit zum Kunden mitnehmen würde. Vieles kann man in unserem Job lernen, jedoch müssen Empathie und Sozialkompetenz vorhanden sein und das unternehmerische Potenzial. So bin ich einig mit der Aussage, dass es veraltete Strukturen sind, die davon abhalten, passende Mitarbeitende zu finden. Erstens suchen Unternehmen immer noch wie vor 20 Jahren (dass sie nicht noch ein Zeitungsinserat machen, ist ein Wunder) und zweitens sind die Prozesse und die Ansprüche nicht mehr zeitgemäß.

Bei AOAIO begleitet ihr Unternehmen in Transformationsprozessen. Welche Herausforderung teilen diese Unternehmen und welche Unterschiede gibt es, vielleicht mit Blick auf unterschiedliche Branchen?

Was alle Unternehmen teilen ist die große Herausforderung in der Digitalisierung und Optimierung und das enorme Tempo, welches gefordert ist. Im Gegensatz zu der Finanzindustrie, wo die Botschaft angekommen ist, tun sich Industriebetriebe im KMU-Sektor enorm schwer mit diesen Veränderungen und den notwendigen Investitionen. Das Kernproblem ist nach wie vor, dass es den Unternehmen gut geht, vielleicht zu gut, und sie deshalb den Need noch nicht sehen. Oft sind auch Personen am Ruder, die in einer anderen Zeit groß geworden sind und anders funktionieren. Das ist sehr gefährlich für diese Unternehmen.

Das Kernproblem ist aber oftmals, dass sie nicht wissen, wie sie vorgehen sollen: Wem kann ich vertrauen? Was ist wirklich wichtig und notwendig? Wer versteht meine Bedürfnisse und wer will mir einfach eine Software verkaufen? – Dagegen kämpfen wir oft an oder kommen dann zum Zug, wenn bereits Fehlentscheidungen getroffen worden sind. Die Digitalisierungsanforderungen sind die Ursache. Anstatt das Thema holistisch zu betrachten – weshalb benötigen wir an welcher Stelle genau was und wie hilft uns das erfolgreicher zu werden (Digital Roadmap Ansatz) – werden einzelne Prozesse mit neuer Software hinterlegt und so angepasst. Selten wird der Prozess End-to-End gedacht und die Kundensicht eingenommen. Das Resultat: frustrierte Mitarbeitende, unzufriedene Kunden, Fehlinvestitionen. Deshalb liebe ich es, die Basisformel der Digitalisierung aufzuzeigen:

OP + NT = EOP → Old Processes + New Technology = Expensive Old Processes.

Das bedeutet in einem Satz: Bei dem ganzen Digitalisierungs-Hype darf man nicht vergessen, dass die Prozesse angepasst werden müssen!

Deine Expertise liegt in der Beratung von CEOs und im Bereich “menschliche Transformation” im Organisationskontext. Was denkst du: Müssen sich die Organisationen ändern oder die Menschen?

Eine spannende Frage. Zuerst einmal sind die Führungskräfte gefragt. Nur weil sie in den Ferien ein Buch über New Work gelesen haben, ändert sich die Organisation nicht gleich. Organisationsentwicklung ist ein Kernthema geworden und dazu gehört es, die Menschen mitzunehmen, einzubinden und mehr Verantwortung zu übernehmen. Dies passiert aber nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Am Anfang steht dabei immer die Selbstreflexion. Also die Antwort lautet: Alle müssen sich verändern und dazu bereit sein.

Wie finden Organisationen die Menschen, die zu ihnen passen?

Dazu müssen die Organisationen erst einmal wissen, wer sie sind. Was ist die Kultur der Organisation, was sind die Werte, die gelebt werden, und was macht sie aus? Nur weil Werte irgendwo an der Wand stehen, heißt das nicht, dass diese auch gelebt werden. Eine Kulturanalyse oder einfach mal eine passende Mitarbeiterbefragung hilft enorm. Wenn klar ist, wie man tickt – eine Selbstreflexion der Organisation – kann man auf dem Markt nach passenden Menschen suchen und seine Botschaften zielgruppenentsprechend positionieren. Selbstverständlich kann dies für größere Unternehmen bedeuten, mehrere Strukturen zu haben und unterschiedlich auf den Markt zu gehen, um sich zu positionieren. Baumitarbeiter mit einer fundierten Ausbildung spreche ich anders an als HR-Mitarbeitende.

Mit Blick auf die junge Generation: Wie haben sich die Anforderungen an eine Karriere verändert und wie können sich Unternehmen darauf einstellen?

Ich weiss nicht, ob ich der richtige bin, darauf zu antworten. Da gibt es spezialisierte Unternehmen, die von jungen Menschen aufgebaut werden, um den arrivierten Unternehmen diese Fragen zu beantworten. Ich persönlich glaube, dass es sich massiv verändert hat und dies auch weiter tun wird. Ich glaube, es wird mehr in Richtung eines Hire-on-Demand-Konzeptes gehen und damit wird der Human Fit noch viel wichtiger. Projektteams werden gestafft wie man im Mannschaftssport die richtigen Spieler für eine bestimmte Aufgabe auswählt. Karriere wird immer weniger relevant. Unternehmen müssen New-Work- Konzepte erarbeiten. Es geht nicht um einen netten Arbeitsplatz mit Kicker und Saftbar. Es geht um Konzepte, die zeitgemäß sind und alle Bedürfnisse erfüllen. Aber auch hier steht am Anfang die Selbstreflexion. Was braucht das Unternehmen, um erfolgreich zu sein? Dabei geht es immer um diese drei zentralen Fragestellungen:

- Where to play?

- Who is in the team?

- How to win?

Welche Rolle spielt KI-Technologie aktuell für Transformationsprozesse und welche Rolle wird sie deiner Ansicht nach in Zukunft spielen?

Eine riesengroße Rolle. Zuerst müssen die Unternehmen jedoch verstehen, was dieser Hype überhaupt ist und wo der Nutzen liegt. Wir setzen in unseren Projekten die Tools von Zortify erfolgreich ein, weil wir damit den Menschen in den Mittelpunkt stellen – und dies nicht einfach auf Basis einer Selbsteinschätzung anhand der Big 5. Diese Zeiten sind definitiv vorbei. Nutzen wir die KI, wo es Sinn macht! Es geht ja in diesem Bereich nie darum herauszufinden, wer richtig und wer falsch liegt, es geht darum, Menschen besser zu machen.

Du hast es gerade schon erwähnt, du und deine Kolleg:innen nutzt die Zortify-Mitarbeiterdiagnostik für eure Beratung. Kannst du einige Beispiele nennen, wie ihr damit arbeitet? Vielleicht hast du sogar eine Anekdote, was ihr mit Hilfe der KI erkennen oder bewegen konntet?

Wir setzen am Anfang unserer Transformationsprozesse (Shared Why) vor allem auf ZortifyGROW. Damit erhalten wir einen sehr guten Einblick in die Teams und diese bekommen eine perfekte Grundlage für die eigene Reflexion. Dann benutzen wir sehr oft ZortifyTEAM in verschiedenen Bereichen. Hier geht es um die perfekte Zusammensetzung von Teams. In diesem Bereich arbeiten wir sehr eng mit Zortify zusammen, um ihn weiterzuentwickeln. Denn aus unserer Sicht liegt dort enormes Potential.

Wir sind – vor allem beim TEAM-Prozess – immer wieder erstaunt, wie einfach es ist, die Geschäftsleitung auf dieser Basis zum Nachdenken zu bringen. Die Reports lösen hervorragende Diskussionen aus, in denen es oft um die eigene Wirkung und die Rolle im Team geht. Da kommen dann plötzlich Fragen auf, wie “Hmmm, bin ich denn eigentlich die richtige Person, um die Ansprachen an die Mitarbeitenden zu machen, nur weil ich CEO bin? Oder gibt es da in unserem Team jemanden, der oder die die Mitarbeitenden besser erreicht?” Oder “Nutzen wir so einen Change gleich als Vorbild für aktive Transformation in der Geschäftsleitung und kommunizieren das offen gegenüber den Mitarbeitenden?”

Du hast in der Vergangenheit ein Sport-Start-up gegründet. Stell dir vor, du stehst an der Seitenlinie des Spielfelds und feuerst ein prototypisches KMU beim “Spiel um die Zukunft” an – was rufst du ihm zu?

Das wird etwas schwer bei dem Sport, mit dem ich mich befasse. Erstens gibt es beim Golfsport keine Seitenlinie und zurufen ist nicht so das Thema 🙂 Spaß beiseite: Ich halte es genau wie mit den SpielerInnen, die ich nach wie vor als Coach betreue, und nutze oft diese Metaphern in der Business-Welt:

- Dein Erfolg hängt nicht von dieser einen Aktion ab; denke und handle langfristig.

- Schaffe dir ein Team von Vertrauenspersonen um dich herum an (intern und extern) und entscheidet gemeinsam.

- Du trainierst dafür, dass es an einem schlechten Tag trotzdem OK ist und nicht dafür, dass du an einem guten Tag brillierst.

Vielen Dank für das Interview, Tom.

For more information about Tom and his work at AOAIO check out their website or follow Tom on LinkedIn.

Der hausgemachte Fachkräftemangel

– und wie Unternehmen ihn überwinden können

Warum sollten wir Bewerber*innen tiefgehend analysieren, wenn wir sowieso keine Wahl haben, wen wir einstellen?

Diese Frage hören wir oft. Sie spiegelt die Frustration vieler Unternehmen über den Mangel an Fachkräften wider. Zu Recht? Wir sagen: Ja und nein. Zum einen sind wir der Meinung, dass der Fachkräftemangel keine „Naturgewalt“ ist, der Unternehmen hilflos ausgeliefert sind. Und zum anderen sind wir sicher, dass es in vielen Bereichen gar keinen echten Mangel gibt, sondern eher ein Onboarding- und „Verteilungsproblem“. Wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen auch mit einem schrumpfenden Talentpool gute Arbeit leisten können, wenn sie:

- ihre Recruiting-Prioritäten anders setzen,

- das Onboarding neuer Mitarbeiter*innen passgenau auf diese zuschneiden,

- mehr auf das Potenzial ihrer bestehenden Belegschaft setzen.

Dafür brauchen sie gute Daten jenseits des Lebenslaufs.

Persönlichkeit bestimmt Leistung

Sowohl bei der Einstellung neuer Mitarbeiter*innen als auch bei der Zuweisung bestehender Mitarbeitender finden wir es wichtig, sich nicht auf den ersten Eindruck zu verlassen. Stattdessen kann die Personalabteilung KI-gestützte Analysemethoden einsetzen, um Persönlichkeitsmerkmale zu identifizieren, die selbst beim zweiten Hinsehen schwer zu erkennen sind, die aber entscheidend dazu beitragen, ob Mitarbeitende wirklich die gewünschte Wirkung entfalten. Dabei kommt es weniger auf die in einer statischen Stellenanzeige formulierten Anforderungen an, sondern mehr darauf, was einen Menschen ausmacht und ob er bestimmte Charaktereigenschaften mitbringt. Wie zum Beispiel Lernbereitschaft, Offenheit für neue Themen und soziale Fähigkeiten. Viele technische Fertigkeiten lassen sich dann direkt am Arbeitsplatz erlernen.

Horizontale Karriereentwicklung fördern

Nicht jede neue Stelle muss durch Recruiting von außen besetzt werden. Anstelle der traditionellen vertikalen Karriereleiter gewinnen horizontale Entwicklungspfade an Bedeutung. Das bedeutet, dass Mitarbeitende nicht mehr zwingend die nächsthöhere Position anstreben, sondern sich innerhalb des Unternehmens links und rechts umsehen, neue Erfahrungen sammeln und Verantwortung außerhalb ihrer bisherigen Tätigkeitsroutine übernehmen wollen. Dies ist zum Beispiel durch die Mitarbeit an Projekten möglich oder im Rahmen sogenannter „Short Assignments“. Dabei handelt es sich um kurzfristige Aufgaben, bei denen häufig nur ein sehr spezifisches Kompetenzset in einer oder maximal zwei Personen gebündelt werden muss. Ein greifbares Beispiel für einen solchen „Short Assignment“ ist die Erstellung eines Digitalisierungskonzepts – eine Aufgabe, die aktuell bei vielen Unternehmen ganz oben auf der Agenda stehen dürfte.

In einem Interview mit Tom Ritsch, Mitgründer der Transformationsberatung AOAIO, das Sie weiter unten verlinkt finden, betont er, dass in Zukunft Hire-on-Demand-Ansätze und damit der Human Fit für Unternehmen viel wichtiger werden als feste Skills. Projektteams werden zunehmend wie Teams im Mannschaftssport zusammengestellt, bei dem jeder Spielerin eine zugewiesene Rolle hat. Die Kapitänsbinde trägt dabei die Person, die die richtige Persönlichkeit hat, um das Team zu motivieren und zusammenzuhalten. Der Vorteil dieser wechselnden Teamkonstellationen und der horizontalen Karriereentwicklung im Allgemeinen ist, dass Mitarbeitende ein breites Spektrum an Kompetenzen erwerben, auf das das Unternehmen immer wieder zurückgreifen kann, wenn es gebraucht wird.

Agile Mitarbeitende – (un)agile Unternehmen?

Um den vermeintlichen Fachkräftemangel anzugehen, ist es sinnvoll, dass Unternehmen Recruiting und Learning & Development viel ganzheitlicher betrachten als bisher und ein umfassendes „Mobilitätskonzept“ für Talente entwickeln. In diesem Zusammenhang hat der US-amerikanische HR-Experte Josh Bersin drei Richtungen der Talentbewegung identifiziert, auf die gute Personalarbeit fokussieren sollte:

- Die Bewegung neuer Mitarbeitender in das Unternehmen,

- Die Bewegung bestehender Mitarbeitender innerhalb des Unternehmens und

- Die Rückkehr ehemaliger Mitarbeitender in das Unternehmen (sogenannte „Boomerang Employees“).

Zwei dieser Gruppen – bestehende und ehemalige Mitarbeitende – kennen die Unternehmenskultur und die Produkte bereits und haben sich im besten Fall auch fachlich bewährt. Auf Basis von KI-gestützten Mitarbeiterdiagnosen, die die Persönlichkeit von Einzelpersonen mit einem Fokus auf ihr unternehmerisches Potenzial analysieren, können diese Mitarbeitenden gezielt für neue Aufgaben und Herausforderungen (re)rekrutiert werden. Gleichzeitig gibt eine solche Analyse Unternehmen ein gewisses Maß an Sicherheit, dass neue Bewerbende – selbst wenn sie fachlich nicht perfekt auf eine Position passen – Charaktereigenschaften mitbringen, auf die aufgebaut werden kann, und dass sie keine absehbaren toxischen Verhaltensweisen ins Unternehmen tragen. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, lassen sich Mitarbeitende durch gutes Onboarding und individuell abgestimmte L&D-Programme Schritt für Schritt für ihre neue Rolle qualifizieren.

Innen strahlen, außen glänzen

Unternehmen, die in Persönlichkeits-basiertes Learning & Development investieren und damit die interne Mobilität ihrer Belegschaft unterstützen, können auch einen positiven Einfluss auf das externe Recruiting haben. Wie können sie das tun?

Diversität fördern:

Indem Unternehmen Mitarbeitenden passende Rollen und Positionen vorschlagen, basierend auf einer unvoreingenommenen Persönlichkeitsanalyse, wird die Grundlage für Diversität und Vielfalt in der Teamzusammensetzung geschaffen. Vielfältige Positionen und ein hoher Grad an Chancengleichheit im Unternehmen ziehen wiederum Talente von außen an.

Fluktuation vermeiden:

Wenn Mitarbeitende die Möglichkeit haben, sich innerhalb des Unternehmens weiterzuentwickeln und auf eigenen Wunsch neue Karrierewege zu beschreiten, bleiben sie länger. Laut dem 2021 State of Internal Recruiting Reportvon Smart Recruiters bleiben leistungsstarke Mitarbeitende 20 Prozent eher im Unternehmen, wenn sie ihre Rolle oder ihren Verantwortungsbereich bei Bedarf ändern können. Geringe Fluktuation wirkt sich wiederum positiv auf die Arbeitgebermarke aus und damit auf die externe Wahrnehmung des Unternehmens durch Bewerbende. Tom Ritsch von AOAIO sieht das ähnlich. Selbst wenn es so scheint, als finde das Unternehmen keine passenden Mitarbeitenden, sollte es kontinuierlich daran arbeiten, sich auf dem Markt für bestehende und potenzielle Mitarbeitende zu positionieren, sagt Tom.(Das vollständige Interview finden Sie hier).).

Candidate Experience verbessern:

Wenn Unternehmen zunehmend situativ an die Besetzung von Rollen und Positionen intern herangehen und ihren Mitarbeitenden horizontale Entwicklungsmöglichkeiten bieten, zum Beispiel im Rahmen von Projekten und Short Assignments, dann stehen die Chancen gut, dass sich dies auch auf die externe Rekrutierungspraxis auswirkt. Auch hier könnte der Fokus der Personalabteilung verstärkt auf den wesentlichen Merkmalen und Fähigkeiten liegen, die momentan wirklich benötigt werden. Anstatt statische Anforderungsprofile als Maßstab zu nehmen und damit den Blick auf Defizite zu lenken, sprechen Recruiterinnen mit Kandidatinnen und richten den Blick verstärkt auf Qualitäten wie Lernbereitschaft, Kreativität und Freude daran, Verantwortung zu übernehmen.

Ja, das geht.

Es gibt viele großartige Praxisbeispiele, die zeigen, dass Unternehmen, die neue Lern- und Karrierepfade gehen und die Persönlichkeit der Menschen zu ihrem Kompass machen, dem Fachkräftemangel resilienter gegenüberstehen:

- VW hat standardisierte Ausbildungen in technischen Berufen abgeschafft. Stattdessen erarbeiten sich Auszubildende in einem offenen Experimentierraum selbst, was sie lernen müssen.

- Die Kuhn Elektro Technik GmbH, eines der größten Fachunternehmen der Branche in München, stellt Langzeitarbeitslose ein, auch ohne einschlägige Ausbildung oder Vorerfahrung. Die Hauptanforderung ist, dass sie die richtige Persönlichkeit mitbringen. Eine Erfolgsgeschichte, die Nachahmer sucht.

- Die IT-Beratung Viadee gehört zu den beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland. Das liegt unter anderem daran, dass sie die Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen ihrer Mitarbeitenden stets im Blick hat. Zudem steht jedem Mitarbeitenden einen Mentorin aus der Personalabteilung zur Seite.

Unternehmen haben also durchaus eine Wahl. Nämlich, ob sie bereit sind, ihre bisherigen Recruiting-Praktiken selbstkritisch zu hinterfragen und sich den neuen Realitäten mit maximaler Offenheit und der Unterstützung intelligenter Technologie zu stellen.

HR sollte viel stärker auf Persönlichkeiten setzen!

Personality first – das ist einer der wichtigsten Trends im Umgang mit Talenten. Warum?Die sogenannten „harten“ Fähigkeiten, die Unternehmen benötigen, ändern sich schneller als je zuvor. Die Expertenkenntnisse von heute sind morgen schon von gestern. Was bleibt, sind die vermeintlich „weichen“ Fähigkeiten und die Persönlichkeiten der Menschen.

Rekrutiert die Neugierigen!

„Wir führen dieses Unternehmen mit Fragen, nicht mit Antworten.“ Dieser Satz stammt von Eric Schmidt, dem ehemaligen CEO von Google. Er macht deutlich, welche Eigenschaft das Unternehmen bei neuen Mitarbeitenden am meisten schätzt: Neugier. Die Recruiting-Strategie ist entsprechend konsequent: Als das Unternehmen Ingenieure suchte, veröffentlichte es ein riesiges Plakat mit einem Rätsel.

Die GenZ messen: Lost in Translation ist so 2003

„Zu freizeitorientiert? – Wir arbeiten einfach auf eine andere Weise hart“, titelte das brandeins-Magazin im September 2020 und zeichnete anhand vieler Beispiele das Bild einer Generation Z, die die Arbeitswelt praktisch „on the job“ verändert.

Rekrutiert die Neugierigen!

„Wir führen dieses Unternehmen mit Fragen, nicht mit Antworten.“ Dieser Satz stammt von Eric Schmidt, dem ehemaligen CEO von Google. Er macht deutlich, welche Eigenschaft das Unternehmen bei neuen Mitarbeitenden am meisten schätzt: Neugier. Die Recruiting-Strategie ist entsprechend konsequent: Als das Unternehmen Ingenieure suchte, veröffentlichte es ein riesiges Plakat mit einem Rätsel. Wer es löste, landete auf einer Website und damit im Auswahlprozess der Personalabteilung von Google. Und das unabhängig von den formalen Qualifikationen der Rätsellöser für die offene Stelle.

Ist Neugier die Superkraft?

Neugier ist eigentlich keine Fähigkeit, sondern eine Tendenz zu bestimmten Verhaltensweisen. Neugierige Menschen nehmen das Unbekannte an, haben den Mut, Dinge auszuprobieren, und genießen es, die ersten Schritte auf einem neuen Weg zu gehen. Unsere Forschung zeigt, dass dies eng mit Eigenschaften verknüpft ist, die dem „unternehmerischen Kapital“ einer Person zugeschrieben werden, wie zum Beispiel dem Persönlichkeitsmerkmal „Agility Mindset“. Menschen mit einem starken Agility Mindset begegnen den Herausforderungen einer schnelllebigen Welt mit einem starken kreativen Antrieb. Und sie sehen sich selbst als fähig und bereit, die Entwicklungen um sich herum zu beeinflussen. Diese Eigenschaft kann trainiert werden, wie Sie im zweiten Teil des Artikels sehen werden.

Vor diesem Hintergrund können neugierige Persönlichkeiten ein großer Gewinn für Unternehmen sein. Schließlich ändern sich unser Umfeld und die Bedingungen, unter denen Organisationen agieren müssen, seit Jahren in immer schnellerem Tempo. Menschen, die von Natur aus neugierig sind, können in der Regel besser mit diesen Veränderungen umgehen und sind offener für neue Situationen und Erkenntnisse. Auch für solche, die ihren bisherigen Überzeugungen widersprechen. Ein „Das haben wir schon immer so gemacht“ wird es mit ihnen im Team wohl kaum geben.

Stattdessen hinterfragen sie ständig den Status quo. Erkunden gerne neue Wege, um Herausforderungen zu überwinden. Und geben sich nicht so schnell mit der erstbesten Lösung zufrieden. Ihr starkes Interesse an neuen Dingen bezieht sich auch auf andere Menschen, was sie tendenziell zu guten Teamplayern macht. Auch in sehr heterogenen Konstellationen. Wer bei der Rekrutierung auf Vielfalt setzt, ist daher gut beraten, darauf zu achten, wie stark ausgeprägt Eigenschaften sind, die mit Neugier verbunden sind.

Mister & Miss T

Denn diese gehen oft mit anderen wertvollen Charaktereigenschaften und Fähigkeiten einher. Der sogenannte „T-Shaped Employee“ ist der Jackpot unter den Mitarbeitenden. Auf der vertikalen Achse, dem Stamm des T, bringt er oder sie tiefgehende Fähigkeiten in mindestens einem Bereich mit, zum Beispiel im Marketing oder in der Finanzwelt. Der horizontale Balken des T steht für übergreifende Eigenschaften und Soft Skills. Menschen mit einem ausgeprägten Interesse an neuen Dingen haben zum Beispiel auch oft ein großes Einfühlungsvermögen und eine hohe Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Während das Fachwissen über den Stamm leicht aus dem Lebenslauf abzulesen ist, sind für die horizontale Achse andere Messmethoden erforderlich.

Früher waren dies vor allem kostspielige Assessment-Center, in denen man mit recht simplen Persönlichkeitstests versuchte, herauszufinden, wie die Kandidaten ticken. Dank KI-Technologie gibt es heute ausgefeiltere Methoden, die mit Hilfe der Sprachverarbeitung Charaktereigenschaften messen. Subtil und ohne Voreingenommenheit.

Neugier bremsen – so geht’s

Obwohl Neugier eine wichtige Rolle bei der Bewältigung neuer Herausforderungen spielt, wird sie in Unternehmen noch immer nicht ausreichend geschätzt und gefördert. Die Praxis, Probleme der Gegenwart und Zukunft mit den Ressourcen der Vergangenheit zu lösen, anstatt mutig die richtigen Fragen zu stellen, hält sich hartnäckig. In einer Studie von SAS aus dem Jahr 2021 bewertete jeder fünfte deutsche Manager Neugier als unwichtige Eigenschaft für die Unternehmensleistung.

(fünf Prozent mehr als der internationale Durchschnitt)

Dieses Ergebnis führt direkt zu einem der größten Hindernisse für mehr Neugier im Unternehmen: die Art und Weise, wie Leistung oder Erfolg gemessen werden. Zu harte KPIs verursachen nicht nur ungesunden Stress bei den Mitarbeitenden, sondern bremsen auch ihre Neugier. Wer weder Zeit noch Energie hat, sich selbst Fragen zu stellen, macht einfach weiter wie bisher. Unabhängig davon, ob es sinnvoll ist oder nicht. Zwei Punkte sprechen gegen diese Arbeitsweise:

- Unternehmen, die zu stark auf menschliche Effizienz setzen, verlieren manchmal das Wesentliche aus den Augen: ihre Kunden. Deren Bedürfnisse verändern sich. Diese müssen beobachtet, hinterfragt, analysiert und in sinnvolle Geschäftsstrategien und Produkte übersetzt werden.

- Mit Hilfe von Technologie sind Effizienzsteigerungen möglich, ohne dass Menschen im Hamsterrad gefangen sind. Richtig eingesetzt, entlasten zum Beispiel KI-Tools die Mitarbeitenden so weit, dass sie neugierig nach innovativen Ideen suchen können.

Statt Erfolg allein an Leistung und KPIs zu messen, können Unternehmen sich stärker auf Lernziele konzentrieren:

- Welche Situation konnten wir gut meistern?

- Wie haben wir uns verbessert?

- Welche neuen Fähigkeiten haben Mitarbeitende XYZ erworben?

Kleindenken lernen

Meiner Meinung nach ist die lernende Organisation das Modell mit den besten Zukunftsaussichten. Und Neugier ist ein wesentlicher Bestandteil der Zukunftskompetenz in Organisationen. Dies basiert auf der Erkenntnis, dass wir die Zukunft nicht planen können. Modelle und Strategien, die versuchen, vorherzusagen, was das Unternehmen in fünf Jahren braucht, sind überholt. Stattdessen müssen Unternehmen die Selbstwirksamkeit ihrer Mitarbeitenden stärken und lernen, dem Prozess zu vertrauen.

„Statt einmal groß zu denken, geht es darum, sehr oft klein zu denken, um Großes zu erreichen“, schreibt Martin Wiens in der Zeitschrift Neue Narrative (Ausgabe #3). Unter anderem bezieht er sich auf den Managementforscher Jim Collins, der untersucht hat, was besonders erfolgreiche Unternehmer anders machen als andere. Ein wesentlicher Faktor: Sie sind neugierig. Er nennt es „paranoid in produktiver Weise“. Sie setzen sich also ständig mit ihrer Umgebung, dem Markt und ihrer Organisation auseinander. Auch und gerade, wenn es gut läuft. Gleichzeitig ermutigen sie ihre Mitarbeitenden, die Augen und Ohren offen zu halten, sich selbst kritische Fragen zu stellen und im Sinne des Unternehmens wirksam zu werden.

Neugier trainieren

„Ich habe keine besondere Begabung, ich bin nur leidenschaftlich neugierig“, sagte Albert Einstein. – Die gute Nachricht ist, dass jeder mit einem Mindestmaß an Neugier geboren wird. Sonst hätten wir nicht gelernt, zu sprechen oder zu laufen. Es sind meist die Strukturen, in denen wir uns bewegen. Vom Kindergarten bis zum Büro – die es zulassen, dass diese wertvolle Eigenschaft verkümmert. Es liegt an den Führungskräften, sie wiederherzustellen. Zum Beispiel mit diesen drei einfachen Arbeitshacks:

#1 Der Kundenstuhl

In physischen Meetings ist dies ein Stuhl am Besprechungstisch, der leer bleibt, um die Teilnehmenden daran zu erinnern, immer aus der Perspektive des Kunden zu denken:

Was würde unser Kunde sagen, wenn er oder sie im Raum wäre?

Was würde er oder sie von der Idee halten?

Und, welche Auswirkungen hätte unsere Entscheidung auf den Kunden?

In virtuellen Meetings kann ein Teammitglied in die Rolle des Kunden schlüpfen und die oben genannten Fragen aktiv aus der Perspektive des Kunden beantworten. Um die Rolle für alle sichtbar zu machen, kann der Kollege beispielsweise einen Hut oder ein großes Schild mit dem Namen des Kunden tragen.

#2 Die Lernreise

… besteht aus einer einzigen Frage von HR oder Führungskräften an Mitarbeitende: Stellen Sie sich vor, wir geben Ihnen drei Tickets für Ihre persönliche Lernreise. Mit diesen drei Tickets haben Sie Zugang zu allem (z.B. Länder, Unternehmen, das Kanzleramt, die NASA, prominente Vorbilder, einen Bauernhof im Hinterland, …). Wo würden Sie auf dem Weg Halt machen, um etwas zu lernen oder einfach aus Neugierde hinter die Kulissen zu schauen?

Die Antwort kann kurz und knapp sein und muss nicht begründet werden. Während einige Stationen der Lernreise direkt auf spezifische Interessen hinweisen, bilden andere eine Grundlage, um mit den Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen und die andere Person besser kennenzulernen.

#3 Slack Time

Slack Time ist eine festgelegte Zeitspanne im Monat, in der Mitarbeitende an eigenen Ideen arbeiten oder diese ausprobieren können. Diese Zeit kann entweder einer Abteilung oder dem gesamten Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Die einzige Voraussetzung ist, dass das Projekt in Zusammenhang mit dem Unternehmensziel steht. In regelmäßigen Abständen präsentieren die Mitarbeitenden kurz, woran sie gearbeitet haben. Ein schwarzes Brett kann als zusätzliches Tool dienen, auf dem Kollegen notieren können, an welchen Projekten sie (mit-)arbeiten möchten, damit sich Teams selbstorganisiert finden können. Slack Time hilft, nützliche Produktideen und Lösungen für organisatorische Probleme zu finden, für die im Alltag oft keine Zeit bleibt.

Unternehmen müssen nicht die fertigen Antworten auf den Klimawandel, die Demografie, den Umgang mit globalen Konflikten, Kompetenzlücken, GenZ, GenAlpha und die KI-Revolution haben, um Veränderungen zu managen und im besten Fall mitzugestalten. Aber sie sollten anfangen, sich die richtigen Fragen zu stellen und sich erlauben, so neugierig wie nie zuvor zu sein.

HR sollte viel stärker auf Persönlichkeiten setzen!

Personality first – das ist einer der wichtigsten Trends im Umgang mit Talenten. Warum?Die sogenannten „harten“ Fähigkeiten, die Unternehmen benötigen, ändern sich schneller als je zuvor. Die Expertenkenntnisse von heute sind morgen schon von gestern. Was bleibt, sind die vermeintlich „weichen“ Fähigkeiten und die Persönlichkeiten der Menschen.

Mitarbeiterdiagnostik: Warum sollte mich deine Persönlichkeit interessieren?

Wie viel „Menschlichkeit“ gut für Organisationen ist, würden Menschen aus unterschiedlichen Philosophien sehr unterschiedlich beantworten. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die sagen, dass wir nur dann gute Arbeit leisten können, wenn wir im beruflichen Kontext wir selbst sein dürfen. Mit der gesamten Bandbreite unserer Eigenschaften, Gefühle und Bedürfnisse. Diese Ansicht hat durch die New-Work-Bewegung viel Zuspruch erhalten.

Die GenZ messen: Lost in Translation ist so 2003

„Zu freizeitorientiert? – Wir arbeiten einfach auf eine andere Weise hart“, titelte das brandeins-Magazin im September 2020 und zeichnete anhand vieler Beispiele das Bild einer Generation Z, die die Arbeitswelt praktisch „on the job“ verändert.

HR sollte viel stärker auf Persönlichkeiten setzen!

Personality first – das ist einer der wichtigsten Trends im Umgang mit Talenten.

Warum?

Die sogenannten „harten“ Fähigkeiten, die Unternehmen benötigen, ändern sich schneller als je zuvor. Die Expertenkenntnisse von heute sind morgen schon von gestern. Was bleibt, sind die vermeintlich „weichen“ Fähigkeiten und die Persönlichkeiten der Menschen. Je besser Unternehmen ihre Mitarbeitenden kennen, desto besser können sie einschätzen, in wen sie in Bezug auf berufliche und persönliche Entwicklung investieren sollten.

Bye Bye Bachelor

Aber ein Ingenieur muss sich immer noch mit physikalischen Prinzipien auskennen; ein Architekt muss die Materialeigenschaften kennen, wissen, wie man Zeichenprogramme verwendet und welche Vorschriften zu beachten sind. – Das stimmt. Fachwissen ist in einigen Berufen unerlässlich. In vielen Jobs zeichnet sich jedoch schon seit langem ein anderer Trend ab. Während deutsche HR-Abteilungen in ihren Stellenausschreibungen erstaunlich hartnäckig an Hochschulabschlüssen festhalten, haben Unternehmen in anderen Ländern diese längst abgeschafft. Laut einer im Harvard Business Review 2022 veröffentlichten Studie haben US-Unternehmen die Anforderung eines Hochschulabschlusses bei der Ausschreibung von hochqualifizierten Positionen, einschließlich Führungspositionen, um 31 Prozent reduziert.

Die britischen Niederlassungen von Ernst & Young kündigten bereits vor zehn Jahren an, dass ein Hochschulabschluss vollständig aus dem Jobprofil entfernt wird. Dies entspricht zahlreichen Studien, die kürzlich in einem sehr interessanten Artikel auf t3n aufgeführt wurden. Daraus geht klar hervor, dass Soft Skills in Zukunft viel wichtiger sein werden. Und das gilt übrigens auch für Ingenieure und Architekten. Schließlich sind auch sie in einem zunehmend komplexen Umfeld tätig, das ständigem Wandel unterworfen ist. In Projektarbeiten, die in multidisziplinären Teams durchgeführt werden. Und in Unternehmen, die unter dem zunehmenden Druck stehen, ihre Strukturen von Grund auf zu transformieren, während das Tagesgeschäft weiterlaufen muss.

Transformation braucht Persönlichkeit

Diese Unternehmen (und früher oder später wird es fast alle betreffen) benötigen Mitarbeitende, die bereit sind, sich mit ihnen weiterzuentwickeln. Es wird immer wichtiger, Menschen zur richtigen Zeit in die richtige Rolle im Unternehmen zu bringen, in der sie ihr volles Potenzial ausschöpfen und einbringen können. Bestimmte Charaktereigenschaften sind in diesem Zusammenhang sogar wichtiger als berufliche Qualifikationen oder ein formaler Abschluss.

Warum?

Weil Transformation bedeutet, dass die traditionelle Hierarchie zunehmend aufgelöst wird. Und mit ihr die Logik des Befehlshabers und des Befehlsempfängers. Das führt zu Konsequenzen:

1. Ohne Top-Down-Anweisungen wird die Interaktion zwischen Mitarbeitenden, die sich auf derselben Organisationsebene befinden, zum wichtigsten Steuerungselement im Unternehmen. Im Buch „Die Humanisierung der Organisation“ schreiben die Autoren in diesem Zusammenhang: „Das bringt allerlei Unannehmlichkeiten mit sich – Selbstdarstellung, Verweigerung einer Stellungnahme aus Lampenfieber, taktvoller Unsinnszustimmung, (…). Wer häufig fruchtlose Meetings ertragen muss, die weitgehend den Selbstdarstellungsbedürfnissen einiger Teilnehmer*innen dienen (…), kennt das Problem.“

2. In Strukturen, in denen Einzelpersonen mehr Verantwortung tragen und sich nicht bei jedem Konflikt mit einem Kollegen auf ihre Vorgesetzten berufen können, sind Konfliktfähigkeit und Selbstbeherrschung essenziell. Die Fähigkeit, andere für sich zu gewinnen und zwischen subjektiven Realitäten zu vermitteln, tritt an die Stelle von Bestrafung und Belohnung oder von Richtig und Falsch.

3. Die Freiheit, Dinge auf eigene Weise zu gestalten, bedeutet auch, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Das erfordert eine stabile Persönlichkeit und gleichzeitig das richtige Gespür für Situationen sowie die Fähigkeit, die richtigen Menschen ins Boot zu holen.

Die beste Grundlage, um diese neuen Bedingungen zu bewältigen, sind Mitarbeitende, die bestimmte Charaktereigenschaften (oder: die sie nicht haben – siehe übermäßige Neigung zur Selbstdarstellung) und damit bestimmte Soft Skills auf hohem Niveau besitzen. Zumindest aber ist Persönlichkeit ein guter Ausgangspunkt, um diese Fähigkeiten zu erwerben. Sebastian Klein schreibt im Magazin Neue Narrative (Ausgabe #19): „Menschen, die sich jeder Art von persönlicher Entwicklung verweigern und persönliche Verantwortung ablehnen, können in einer Organisation, die ihr Betriebssystem grundlegend verändert, keine führende Rolle spielen.“

Mehr Automatisierung – mehr Soft Skills

Ein Betriebssystem, das sich nicht nur im Hinblick auf die Anforderungen einer neuen Generation von Mitarbeitenden ändern muss, sondern auch im Hinblick auf die zunehmende Automatisierung. Viele Jobs werden sich verändern, weg von rein mechanischen Tätigkeiten hin zu vermittelnden, übersetzenden und erklärenden Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Maschinen und interdisziplinären Teams. Persönlichkeit und Soft Skills werden die entscheidenden Faktoren in der Personalplanung und in der Gestaltung individueller Lern- und Entwicklungsprogramme sein.

Welche Charaktereigenschaften sind also die wichtigsten? Welche Soft Skills werden in Zukunft noch wichtiger? – Es gibt verschiedene Rankings dazu, wie z. B. LinkedIn’s Top Skills 2024, die ebenfalls klar zeigen, dass die vermeintlich weichen Faktoren an Bedeutung gewinnen.

Auch das Framework „Inner Development Goals“ ist einen Blick wert. Es hat aus der Frage, wie wir eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft schaffen können, verschiedene Dimensionen abgeleitet und die wesentlichen Fähigkeiten und Einstellungen diesen zugeordnet.

Wenn man die verschiedenen Rankings und Frameworks nebeneinanderlegt, einschließlich der Modelle, die wir bei Zortify zur Analyse der Persönlichkeit von Mitarbeitenden und Bewerber*innen verwenden, ergibt sich ein sehr klares Bild davon, wohin die Reise geht, auch wenn sich die Nuancen je nach Organisation unterscheiden können.

Unsere Top 3 Persönlichkeitsmerkmale…

… und die entsprechenden Soft Skills sind:

1. Hohes Maß an Aufgeschlossenheit

Menschen mit einem hohen Maß an Offenheit sind im Allgemeinen neugierig, neigen dazu, den Status quo zu hinterfragen, und haben Freude daran, neue Ideen und Möglichkeiten zu erkunden.

Entsprechende Soft Skills: Zuhören, neue Themen erkunden, Initiative ergreifen

2. Moderate Verträglichkeit kombiniert mit moderatem Wettbewerbsstreben

Personen, die in der Skala Verträglichkeit – Wettbewerbsstreben moderat abschneiden, schwanken zwischen dem Nachgeben und Anpassen an die Bedürfnisse anderer Menschen und dem Beharren auf ihren eigenen Überzeugungen und Standpunkten.

Entsprechende Soft Skills: Empathie, Zuhören, Kommunikation

3. Hohe Anpassungsfähigkeit (Agility Mindset)

Agility Mindset ist eine von Zortify entwickelte Persönlichkeitsdimension. Ein hoher Wert ist durch Dynamik und Flexibilität sowie den starken Willen gekennzeichnet, den allgegenwärtigen Wandel aktiv zu gestalten und anzustoßen.

Entsprechende Soft Skills: Kreativität, Resilienz, Fähigkeit zur Priorisierung

Diese Fähigkeiten machten in der Vergangenheit bereits den Unterschied zwischen guten und herausragenden Unternehmen aus. Heute sind sie schlichtweg essenziell. Und sie werden auch morgen und übermorgen ein Muss für Organisationen sein. Es sind die Qualitäten und Fähigkeiten, die niemals vollständig automatisiert werden können. Gleichzeitig kann neue Technologie der Schlüssel sein, um diese bei Kandidaten und bestehenden Mitarbeitenden mit geringem Aufwand und ohne Vorurteile zu finden.

„Es ist nicht der Stärkste oder der Intelligenteste, der überlebt, sondern derjenige, der sich am besten an Veränderungen anpassen kann.“

(Charles Darwin)

KI-Kompetenz

Der Einsatz von KI-Systemen wird den HR-Bereich revolutionieren. Auf den Einsatz von KI zu verzichten, ist keine Option mehr. Es geht nun darum, die notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln, um die Technologie gezielt einsetzen zu können. HR-Profis müssen sich mit dem Wissen ausstatten, das sie benötigen, um KI-Tools effektiv zu nutzen, während sie gleichzeitig das unschätzbare menschliche Urteilsvermögen beibehalten, das Maschinen nicht ersetzen können.

Mitarbeiterdiagnostik: Warum sollte mich deine Persönlichkeit interessieren?

Wie viel „Menschlichkeit“ gut für Organisationen ist, würden Menschen aus unterschiedlichen Philosophien sehr unterschiedlich beantworten. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die sagen, dass wir nur dann gute Arbeit leisten können, wenn wir im beruflichen Kontext wir selbst sein dürfen. Mit der gesamten Bandbreite unserer Eigenschaften, Gefühle und Bedürfnisse. Diese Ansicht hat durch die New-Work-Bewegung viel Zuspruch erhalten.

Die GenZ messen: Lost in Translation ist so 2003

„Zu freizeitorientiert? – Wir arbeiten einfach auf eine andere Weise hart“, titelte das brandeins-Magazin im September 2020 und zeichnete anhand vieler Beispiele das Bild einer Generation Z, die die Arbeitswelt praktisch „on the job“ verändert.

Die GenZ messen: Lost in Translation ist so 2003

„Zu freizeitorientiert? – Wir sind einfach nur anders fleißig“, titelte das brandeins Magazin im September 2020 und zeichnete mit vielen Beispielen das Bild einer Generation Z, die die Arbeitswelt quasi ‚on the job‘ verändert.

Die neue Generation von Mitarbeitenden ist weder faul noch grundsätzlich weniger gut ausgebildet als frühere Generationen, auch wenn ihnen das immer wieder vorgeworfen wird. Vielmehr sind sie in eine Welt hineingeboren, die von Jahr zu Jahr komplexer und unübersichtlicher wird. Eine Welt, in der statisches Wissen an Bedeutung verliert und sie ständig gefordert sind, sich neues Wissen und neue Fähigkeiten selbst anzueignen. DIY in einer Endlosschleife. Vor diesem Hintergrund sehen GenZler skeptisch auf das, was lange Zeit als normal und erstrebenswert galt: Ein Job für das Leben oder das Erklimmen der traditionellen Karriereleiter.

Links und rechts ist das neue oben

Heute schätzen viele junge Mitarbeitende flache Hierarchien und ein offenes Umfeld, in dem „nach oben“ nur eine von vielen möglichen Richtungen ist. Viel wichtiger als über anderen zu stehen, ist für sie, sich mit ihren Kolleg:innen verbunden zu fühlen. Auf Augenhöhe gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten, mit der Unterstützung von kompetenten und empathischen Führungskräften. Und sich dabei individuell weiterzuentwickeln. Diese Faktoren sind entscheidend für die Mitarbeiterbindung.

Eine Studie aus den USA kam zu dem Schluss, dass Mitarbeitende, die innerhalb der ersten drei Jahre im Unternehmen horizontal oder fachlich befördert werden, beispielsweise (vorübergehend) eine neue Rolle mit mehr Verantwortung in einer anderen Abteilung übernehmen oder ein neues Projekt leiten, mit einer 62 % höheren Wahrscheinlichkeit im Unternehmen bleiben. Bei einem „vertikalen“ Karriereschritt, wie einer Beförderung auf eine Führungsebene, liegt der Wert nur leicht höher (70 %). Ohne die Möglichkeit, andere Verantwortungsbereiche außerhalb der Routine auszuprobieren, sinkt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass Talente bleiben, auf unter 50 %.

Gerade junge High Potentials werden von Headhuntern umworben und zeigen sich wechselbereiter als ältere Mitarbeitende. Was kann ein Unternehmen dem wachsenden „Markt der Möglichkeiten“ von außen entgegensetzen? – Ein vielfältiges internes Angebot an Möglichkeiten, dass es den Mitarbeitenden erlaubt, sich ständig neu auszurichten, sich selbst neu zu erfinden, Dinge auszuprobieren, neue Rollen zu übernehmen, mehr Verantwortung zu tragen – und das alles innerhalb der Organisation, in der sie bereits tätig und verwurzelt sind. Das ist kein Wunschdenken, sondern eine klare Erwartung der GenZ: Laut Deloitte (2021) erwarten 70 % der GenZ-Mitarbeitenden, dass ihr Arbeitgeber ihnen hilft, ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu erreichen.

Die transparente Generation?

Mitarbeitende, die sich weiterentwickeln wollen, sind das Beste, was einem Unternehmen passieren kann. Es gilt, die „Sweet Zone“ zu finden, in der sich die Ziele des Unternehmens und die vielen individuellen Zwecke und Persönlichkeiten der Mitarbeitenden überschneiden. Je genauer Organisationen ihre Programme für Learning & Development gestalten, desto besser ist es für sie. Denn Mitarbeitende, die in ihrer neuen Rolle aufblühen, sind der Schlüssel dafür, dass Unternehmen produktiv und innovativ sind.

KI-Technologie kann wertvolle Unterstützung bieten, um gemeinsam zu wachsen. Besonders im Hinblick auf eine Generation von Mitarbeitenden, die es gewohnt ist, digitale Technologien zu nutzen und Daten über sich selbst zu generieren. Von Achtsamkeits-Apps bis hin zu Fitness-Trackern nutzen viele junge Menschen ganz selbstverständlich datengestützte Tools, um sich selbst besser zu verstehen. Und sich in einer Welt zu orientieren, die viel von ihnen verlangt. Da liegt es nahe, dass auch ihr Arbeitgeber smarte Technologie einsetzt, um ihnen zu helfen, ihren Platz in der Organisation zu finden – und das kontinuierlich.

KI-gestützte Persönlichkeitsdiagnostik kann der GenZ helfen:

- ihre Stärken und Schwächen zu identifizieren, um bessere Karriereentscheidungen zu treffen und ihre Leistung zu optimieren,

- passende (interne) Projekte und Jobs zu finden und

- personalisierte Lern- und Entwicklungsprogramme zu erstellen.

Stärken stärken

Statt an Defiziten zu arbeiten, sollten Unternehmen den Fokus auf das Potenzial ihrer Mitarbeitenden legen. Eine Weiterentwicklung nach dem Prinzip „Stärken stärken“ ist nicht nur lohnender, sondern spart auch Zeit und Geld und erhöht die Chancen, dass Mitarbeitende ihre Rolle gut ausfüllen. Die KI-basierte Persönlichkeitsanalyse kann helfen herauszufinden, welche grundlegenden Charaktereigenschaften die Mitarbeitenden für bestimmte Rollen in der Organisation qualifizieren und in welchen Bereichen sie noch an sich arbeiten können, um eine Aufgabe in all ihren Facetten meistern zu können.

Persönlichkeit zuerst, Fähigkeiten danach

Studien zu Anforderungen in Stellenanzeigen zeigen ebenfalls, dass der Fokus auf Persönlichkeit und die damit verbundenen Stärken immer wichtiger wird. Laut der Studie wurde „Frustrationstoleranz“ 2021 um 71 Prozent häufiger in Stellenanzeigen genannt als 2018. Empathie wurde um 39 Prozent häufiger gefordert. Gleichzeitig ging der Bedarf an vorhandenen Sprachkenntnissen unter anderem um fast ein Viertel zurück.

Persönlichkeit zuerst – das bedeutet, dass KI-gestützte Persönlichkeitsdiagnostik massiv an Bedeutung gewinnt. Denn sie ermöglicht es Unternehmen, die wesentlichen Merkmale von (potenziellen) Mitarbeitenden zuverlässig zu messen.

Die Vorteile der KI-gestützten Persönlichkeitsanalyse:

👍 Sie erfolgt indirekt durch natürliche Sprachverarbeitung.

👍 Sie ist fair.

👍 Sie ist unvoreingenommen.

👍 Sie ist deutlich kostengünstiger als traditionelle Assessments.

Und sie funktioniert besonders gut bei GenZ-Mitarbeitenden. Denn:

- GenZ ist individualistisch: Sie sucht nach einem Arbeitsumfeld, das ihre individuellen Persönlichkeiten, Bedürfnisse und Stärken berücksichtigt.

- GenZ ist intrinsisch motiviert: Sie will sich weiterentwickeln und ihr Potenzial entfalten.

- GenZ ist pragmatisch: Sie nutzt Technologie selbstverständlich, um ihre Ziele zu erreichen, und ist offen dafür, Daten über sich selbst zu generieren und zu nutzen. Und: Sie arbeiten hart.