HR unter Druck

KI-Kompetenz ist Pflicht – aber nicht alleinige Aufgabe von HR

Mit den Möglichkeiten von KI wachsen auch die Anforderungen an einen sorgfältigen und verantwortungsvollen Einsatz von KI-Systemen. Der EU AI Act, der seit Februar diesen Jahres schrittweise in Kraft tritt, nimmt Unternehmen stärker in die Verantwortung und macht KI-Kompetenz nicht nur zu einem Wettbewerbsvorteil, sondern zur Notwendigkeit.

Zweifel an KI-Kompetenz im Personalbereich

Laut einer aktuellen Gartner-Studie zweifeln CEOs massiv an den KI-Kenntnissen ihrer Führungsteams: Obwohl 77 % der Geschäftsführenden überzeugt sind, dass Künstliche Intelligenz die Wirtschaft grundlegend verändert, fehlt ihnen das Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Top-Manager:innen, diesen Wandel zu gestalten.

Am stärksten betroffen: Personalleitung und HR-Teams. Weniger als eine:r von zehn CEOs traut ihren CHROs zu, ausreichend Know-How zu besitzen, um fundierte Personalentscheidungen mit KI zu treffen. Damit droht ausgerechnet die Abteilung den Anschluss zu verlieren, die direkten Einfluss auf Menschen und deren Karrierewege hat – und damit auf den langfristigen Unternehmenserfolg. Denn eines ist auch klar: KI ist gekommen, um zu bleiben. Unternehmen, die sie sinnvoll zu nutzen wissen, werden massive Effizienzgewinne und damit Wettbewerbsvorteile erzielen.

Muss HR nun Code entschlüsseln können?

Nein, natürlich nicht. Personalarbeit bleibt auch in Zukunft menschenzentriert. Der Einsatz von KI-Systemen trägt dazu bei, dass HR sich sogar noch mehr auf den einzelnen Menschen und seine Weiterentwicklung in der Organisation konzentrieren kann. Und auf die Weiterentwicklung der eigenen strategischen Rolle im Unternehmen.

Warum ist KI-Kompetenz im HRM also so entscheidend?

- Wer die wesentliche Funktionsweise von KI-Algorithmen versteht, kann deren Ergebnisse, etwa mit Blick auf die Bewertung bestimmter Kandidat:innen, besser interpretieren, mögliche Verzerrungen (Bias) erkennen und fundierte Entscheidungen treffen.

- Der EU AI Act klassifiziert KI-Systeme in vielen Teilen der Personalarbeit als „Hochrisiko-Systeme“. Dies bringt strenge Anforderungen an Transparenz, Datenqualität, menschliche Aufsicht und IT-Sicherheit mit sich. Ohne jegliche KI-Kompetenz ist es nahezu unmöglich, auf diese Vorgaben adäquat zu reagieren und rechtliche Risiken zu vermeiden.

- Eines der größten Risiken beim Einsatz von KI im HR Management sind Algorithmen, die bestehende Vorurteile in Daten reproduzieren. KI-Kompetenz befähigt HR-Verantwortliche im Idealfall, diskriminierende Ergebnisse zu erkennen, zu bewerten und ihnen entgegenzuwirken. Mindestens aber, die richtigen Fragen zu stellen und ihren KI-Anbieter in die Pflicht zu nehmen (ich komme gleich noch genauer dazu).

- Mitarbeitende und Kandidat:innen müssen darauf vertrauen können, dass KI-Systeme fair und transparent eingesetzt werden. Verfügt HR über entsprechende Kompetenzen, schafft das Vertrauen und Akzeptanz.

- Ein tiefes Verständnis von KI macht HR-Teams zu den viel besprochenen Gestalterinnen des Wandels, indem sie zum Beispiel Prozesse optimieren.

Checkliste für HR: Ist euer KI-Anbieter EU-ready?

Die proaktive Entwicklung von KI-Kompetenz ist daher kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit, um zukunftsfähig zu bleiben und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Und sie ist nun auch gesetzlich vorgeschrieben. Das bedeutet jedoch nicht, dass HRler:innen die neuen Nerds werden müssen. Ja, Datenauswertungskompetenz wird ohne Frage wichtiger.

Am Ende liegt der Schlüssel zu KI-Kompetenz aber gar nicht in endlosen Schulungen und einem tiefen Technologieverständnis, sondern in der Auswahl eines verlässlichen KI-Anbieters. Einem, der sowohl die Anforderungen und Fragen auf Unternehmensseite genau kennt und gleichzeitig die Vorgaben des EU AI Act zuverlässig erfüllt. Einer, der nicht nur ein Tool bereitstellt, sondern als echter Partner agiert und Unternehmen ein Stück weit an die Hand nimmt, etwa durch:

- Workshops und Coachings, in denen HR-Mitarbeitende lernen, wie das KI-Tool arbeitet,

- Technische Dokumentation & rechtliche Unterstützung entsprechend des EU AI Act,

- Begleitung bei der Interpretation der Ergebnisse, die die KI liefert.

Wir haben mit Zortify eine umfangreiche Checkliste mit Fragen entwickelt, die ihr euren KI-Anbietern stellen könnt und solltet, um auf der sicheren Seite zu sein. Diese könnt ihr hier herunterladen.

Stellt Fragen!

Wir halten fest: Ein guter KI-Anbieter nimmt HR eine große Last von den Schultern, indem er alle organisationalen und rechtlichen Anforderungen vorausschauend im Blick hat und entsprechende Lösungen bereithält. HR muss also nicht alle Antworten im Zusammenhang mit der Funktionslogik von KI-Systemen im Detail kennen, sondern wissen, wo sie stehen: nämlich beim KI-Anbieter.

Um die Vorteile von KI perspektivisch voll auszuschöpfen, ist aber nicht nur rechtliche Sicherheit gefragt, sondern ein Verständnis darüber, wie KI Rollen und Prozesse in der Personalarbeit maßgeblich beeinflusst. Auch das ist KI-Kompetenz. Mit diesem Wissen gelingt der Sprung von der Personalverwaltung zur strategischen, datenbasierten Personalarbeit der Zukunft.

Folgende Fragen können euch dabei unterstützen:

Strategie & Risikoeinschätzung

- Haben wir den KI-Risikostatus unserer HR-Anwendungen bestimmt?

- Ist eine interne KI-Strategie mit Verantwortlichkeiten etabliert?

Qualifikation & Schulung

- Verfügt unser HR-Team über grundlegende KI-Kenntnisse?

- Gibt es ein strukturiertes Weiterbildungsprogramm?

Datenschutz & Compliance

- Gibt es eine:n Verantwortliche:n, der oder die unsere Compliance-Bemühungen mit Blick auf KI in HR koordiniert (z.B. HR, Rechtsabteilung oder Datenschutzbeauftragte:r)?

Transparenz & Kontrolle

- Ist menschliche Kontrolle und Entscheidungshoheit sichergestellt?

- Sind alle Betroffenen (Mitarbeitende, Kandidat:innen) über den KI-Einsatz informiert?

Partnerwahl

- Arbeiten wir mit KI-Anbietern zusammen, die eine wissenschaftlich fundierte und transparente Entwicklung ihrer Systeme gewährleisten können und unsere Compliance-Anforderungen verstehen?

Eine komplette Checkliste inklusive der wichtigsten Punkte aus dem EU AI Act, Reflexionsfragen zur eigenen AI-Readiness und Fragen, die Unternehmen ihrem KI-Anbieter stellen sollten, findet ihr hier zum Download.

Und dann heißt es: Dranbleiben! Der Aufbau von KI-Kompetenz in HR ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Mit dem richtigen Wissen und den richtigen Partnern können Unternehmen die KI-Revolution in der Personalarbeit nicht nur meistern, sondern aktiv gestalten und so die passenden Talente für sich finden und an sich binden.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

Mit KI die Menschen ins Zentrum rücken

Mit einem mutigen, technologiegestützten Ansatz für interne Mobilität und Personalentwicklung setzt die Bank Spuerkeess neue Maßstäbe in der Fachkräftesicherung und Mitarbeiterbindung. Im Mittelpunkt: eine HR-Initiative, die nicht nur Prozesse verändert, sondern eine neue Kultur geschaffen hat.

“We don’t just invest in technology – we invest in our people.”

The shortage of skilled workers is reaching new record levels: according to a study by ManpowerGroup, 86% of German companies are struggling to find talent. When promising candidates suddenly drop out or are lured away by counter-offers, it’s not only frustrating but also expensive. Unfortunately, this is exactly what often happens

Was Unternehmen ohne KI nie über ihre Mitarbeitenden erfahren würden

Was bewegt Mitarbeitende wirklich? – Diese Frage ist heute relevanter denn je, besonders in Branchen wie Beratung und Finanzdienstleistungen, die auf Vertrauen, Expertise und persönliche Beziehungen setzen und gleichzeitig unter hohem Innovationsdruck stehen.

How Spuerkeess is rethinking the role of HR in banking

Putting people at the center with AI

With a bold, technology-supported approach to internal mobility and people development, the bank Spuerkeess is setting new standards in employee retention. At the heart of this is an HR initiative that has not only changed processes, but also created a new culture.

“Our vision was clear: internal mobility should not just be an administrative act, but a living part of our corporate culture,” says Sandra Schengen, Head of HR & People Management at Spuerkeess, describing the motivation behind the project. The aim was not only to give employees transparency about open roles. But also to show them real development opportunities regardless of their current position.

A first milestone on this path was the bank’s internal job fair launched in 2024. Where over 250 employees, 25 participating departments and more than 30 workshops turned the event into a lively marketplace for exchange, inspiration and perspectives.

Linking existing potential and roles with the help of AI

A central element of the project: employees were able to use AI-supported personality diagnostics to gain new insights into their individual personality traits and corresponding skills. Characteristics such as resilience, agility, self-efficacy and entrepreneurial thinking were made visible. Not as an assessment but as an invitation to reflect. Many participants took the opportunity to compare the results specifically with career paths within the bank. Employees found the combination of technological precision and an open and engaging exchange to be particularly valuable.

The new strong role of HR

However, the initiative not only had an impact on employees. It also strengthened the HR department itself. It is now more visible, strategic and modern than ever before. The systematic integration of AI has enabled HR to position itself as a partner at eye level for managers and employees.

From trade fair to approach

What began as a one-off event has become the starting point for a broader change. Today, Spuerkeess uses AI-based personality diagnostics in key areas: in the selection of new talent, in leadership development and in coaching. What is important here is that the technology is used responsibly and in line with the bank’s values. That is: data protection-compliant, ISO-certified and EU-hosted.

Technology that serves employees

What Spuerkeess is showing with this initiative can also serve as inspiration for others. It’s not about digitalization and AI for its own sake. It’s about using the right tools and the right attitude to create a more human, appreciative working environment in which people can make the most of their personalities and skills. „When we give our employees the right tools, they not only discover new roles, they also discover themselves. And that’s where the real potential of our time lies,“ says Sandra Schengen.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes is co-founder and co-CEO of zortify and a forerunner in AI-supported HR innovation. Together with his team, he develops intelligent personality diagnostics and helps companies identify the perfect candidates—without expensive assessments and without bias. His vision: a world in which every company can effortlessly form high-performance teams and create work environments that allow human potential to flourish.

What companies would never learn about their employees without AI

What really motivates employees? – This question is more relevant today than ever, especially in industries such as consulting and financial services, which rely on trust, expertise and personal relationships and are also under high pressure to innovate.

73% of all talents are ready to make a move – but only if you do!

The shortage of skilled workers is reaching new record levels: according to a study by ManpowerGroup, 86% of German companies are struggling to find talent. When promising candidates suddenly drop out or are lured away by counter-offers, it’s not only frustrating but also expensive. Unfortunately, this is exactly what often happens

Personality vs. hard skills

Why companies often make the wrong decisions despite knowing better?

A new study of 110 HR experts clearly shows that the majority of companies are aware of the importance of personality and soft skills in recruiting. Many HR professionals are also aware of their own shortcomings when it comes to finding the right talent for the right positions.

Was Unternehmen ohne KI nie über ihre Mitarbeitenden erfahren würden

Was bewegt Mitarbeitende wirklich? – Diese Frage ist heute relevanter denn je, besonders in Branchen wie Beratung und Finanzdienstleistungen, die auf Vertrauen, Expertise und persönliche Beziehungen setzen und gleichzeitig unter hohem Innovationsdruck stehen. Klassische Mitarbeiterbefragungen liefern oft nur oberflächliche Antworten. Eine Studie aus der Industrie zeigt anschaulich, wie Unternehmen mit moderner Natural Language Processing (NLP)-Technologie, also der KI-basierte Verarbeitung natürlicher Sprache, tief in das tatsächliche Erleben ihrer Mitarbeitenden eintauchen können – und daraus konkrete Handlungsimpulse gewinnen.

Die Studie: 40.000 offene Antworten, intelligent analysiert

In einer groß angelegten Untersuchung wertete Zortify und Great Place to Work über 40.000 freie Textantworten von Mitarbeitenden aus Industrieunternehmen mit Hilfe von NLP-Technologie aus. Anders als Multiple-Choice-Fragen erlauben offene Antworten einen unverfälschten Blick auf das, was Mitarbeitenden wirklich wichtig ist. NLP macht diese Antworten messbar, vergleichbar und inhaltlich strukturierbar – z. B. über semantische Clusteranalysen.

Das Ergebnis:

Mitarbeitende mit niedriger Bindung zum Unternehmen sprechen deutlich häufiger von schlechter Führung – sogar häufiger als von Gehalt. Hoch gebundene Mitarbeitende wiederum thematisieren vor allem Teamkultur, Wertschätzung und Sinn.

Der eigentliche Game Changer: Erleben als Steuerungsgröße

Die zentrale Erkenntnis aus der Studie:

„Das Erleben der Mitarbeitenden muss zum Ausgangspunkt und Gradmesser aller Transformationsaktivitäten werden.“

Marcus Heidbrink, Co-Founder und Vorstand von Zortify

Mit Hilfe von KI kann dieses Erleben erstmals systematisch erhoben und in Entscheidungsprozesse eingebracht werden. Unternehmen können mit einem NLP-Tool zehntausende Antworten zum Gefühlszustand von Mitarbeitenden analysieren und daraus die wichtigsten Themen, Probleme und Stimmungen extrahieren. Das entspricht in der Breite der Meinungsvielfalt dem Input aus sehr vielen Fokusgruppen, die durchzuführen enorme Kosten verursachen würde.

Gerade in den von großen Umbrüchen und einem sich verstärkenden Fachkräftemangel begriffenen Branchen wie dem Finanz- und Dienstleistungsbereich, bringt das Aktive Zuhören mit KI drei zentrale Vorteile:

1. Verstehen statt Vermuten

NLP-Tools erkennen nicht nur, ob jemand unzufrieden ist, sondern warum – und zwar in den eigenen Worten der Mitarbeitenden. Das ermöglicht differenzierte, zielgruppengerechte Maßnahmen.

2. Kultur als Hebel für Bindung

Die Wahrnehmung von Werten wie Wertschätzung, Innovation oder Tradition unterscheidet sich signifikant zwischen gebundenen und wechselwilligen Mitarbeitenden. Wer hier gezielt ansetzt, stärkt die emotionale Bindung.

3. Transformation wirksam gestalten

Die Studie stellt kulturelle Faktoren wie Mitgestaltung, Autonomie und Kommunikationsqualität als zentrale Bindungsfaktoren heraus. NLP-Technologie hilft, diese in Mitarbeitenden zu identifizieren und zur strategischen Steuerungsgröße zu machen – besonders in hybriden, dynamischen Arbeitswelten.

Mitarbeiterzufriedenheit im Finanzsektor: Kein Grund zur Selbstzufriedenheit

Der Finanzsektor schneidet in aktuellen Studien beim Thema Mitarbeiterzufriedenheit auf den ersten Blick gut ab – Top 10 bei kununu und Spitzenreiter in der Pens-Studie 2024. Besonders bei Unternehmenskultur (4,26/5), Arbeitsumfeld (4,22/5) und Vielfalt (4,40/5) konnte die Branche gute Werte erzielen. Doch der erste Eindruck kann – wie so oft – trügen. Denn die Werte sagen nichts über eine zunehmende Polarisierung innerhalb der Branche aus:

- Arbeitsplatzsicherheit in privaten Banken liegt nur bei 49 % (vs. 70 % bei öffentlich-rechtlichen Instituten).

- Führungsdefizite und Arbeitsverdichtung nehmen trotz steigender Gehälter zu.

- Über 80 % der Institute berichten von Fachkräftemangel.

Der Sektor steht damit vor einem paradoxen Szenario: Hochzufriedene Top-Performer treffen auf zunehmend unzufriedene Teilbereiche, die oft unter dem Radar bleiben. Umso wichtiger ist es, nicht auf aggregierte Trendbarometer zu vertrauen, sondern das tatsächliche Erleben der Mitarbeitenden systematisch zu erfassen.

Fazit

In einer Zeit, in der Talente wählerischer denn je sind und der Arbeitsdruck in vielen Bereichen steigt, reicht es nicht mehr, einmal jährlich eine Umfrage durchzuführen. Wer seine Mitarbeitenden halten will, muss kontinuierlich zuhören. NLP-Technologie macht dieses Zuhören effizient, skalierbar und intelligent.

Mitarbeiterbindung beginnt mit echter Beteiligung – und KI liefert den Schlüssel. dazu.

Eine detaillierte Zusammenfassung der Studie finden Sie hier.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

Passende Talente zu finden erlaubt keine Kompromisse!

Bewerbende wünschen sich einen schnellen, wertschätzenden Bewerbungsprozess – Unternehmen wiederum brauchen viele Informationen, um Fehleinstellungen zu verhindern, sowie effiziente und strukturierte Abläufe, um die Kosten niedrig zu halten und sich rechtlich nicht angreifbar zu machen. Wie findet HR das Gleichgewicht – und die besten Talente am besten gleich mit?

Persönlichkeit vs. Kompetenz

Warum Unternehmen trotz besseren Wissens oft falsch entscheiden

ine neue Studie unter 110 HR-Expert:innen macht deutlich: Ein Großteil der Unternehmen weiß um die Bedeutung von Persönlichkeit und Soft Skills im Recruiting. Auch wissen viele Personaler:innen um die eigene Fehlbarkeit, wenn es darum geht, die richtigen Talente für die richtigen Positionen zu finden.

Recruiting im Wandel: Warum „Hire & Pray” nicht mehr reicht

Nur unter Druck entstehen Diamanten, heißt es sprichwörtlich. Fürs Recruiting würde ich diesen Satz nicht unterschreiben. Unter Druck leidet das Urteilsvermögen. Unter Druck werden passende Kandidat:innen leichter übersehen oder Bewerber:innen vorschnell eingestellt, die sich später als nicht geeignet herausstellen. Die Kosten für Fehlbesetzungen gehen in die Hunderttausende.

73 % aller Talente sind bereit sich zu bewegen – wenn ihr es auch tut!

Der Fachkräftemangel erreicht neue Rekordwerte: Laut einer Studie der ManpowerGroup kämpfen 86% der deutschen Unternehmen um Talente. Wenn vielversprechende Kandidat:innen plötzlich abspringen oder durch Gegenangebote abgeworben werden, ist das nicht nur frustrierend, sondern auch teuer. Leider passiert genau das häufig.

Laut dem Candidate Experience Report von Greenhouse empfindet die Mehrheit der Bewerber:innen den Einstellungsprozess als frustrierend, unfair und ineffizient – trotz des hohen Bedarfs an Arbeitskräften. Andere Studien zeigen ein ähnliches Bild: Laut „JobTeaser“ nennen 41% der Bewerber:innen zu lange Entscheidungsprozesse als Hauptgrund für den Abbruch eines Bewerbungsverfahrens. Auch negative Bewertungen oder ein schlechter Unternehmensruf können abschreckend wirken und zu Absprüngen führen.

Die versteckten Kosten eines verlorenen Bewerbers

Das Abspringen von Kandidat:innen hat weitreichende Konsequenzen:

- Zeit und Geld, die in den Rekrutierungsprozess investiert wurden, gehen verloren.

- Teams müssen länger ohne die benötigte Verstärkung auskommen, was die Produktivität beeinträchtigen kann.

- Ein häufiger Abbruch von Bewerbungsprozessen schadet dem Ruf des Unternehmens und schreckt weitere Bewerber:innen ab.

Viele Unternehmen verhalten sich im gesamten Prozess zu passiv. Eine Stellenausschreibung veröffentlichen und abwarten? Das reicht heute nicht mehr. Erfolgreiches Recruiting erfordert proaktive Strategien, um Top-Talente zu gewinnen und nicht auf weniger qualifizierte Bewerber:innen angewiesen zu sein.

Das aktive, strategische Suchen nach den besten Kandidat:innen sollte bereits lange vor dem eigentlichen Bewerbungsprozess beginnen. Dank neuer KI-basierter Technologien gibt es mittlerweile innovative Möglichkeiten, potenzielle Talente gezielt anzusprechen. Laut dem LinkedIn Talent Trends Report 2024 besteht 73% der weltweiten Belegschaft aus passiven Kandidat:innen – Personen also, die zwar nicht aktiv suchen, aber dennoch wechselbereit wären. Ein riesiger Pool, aus dem Recruiter:innen schöpfen können.

Active Sourcing senkt Kosten und erhöht die Bindung

Unternehmen, die aktiv Talente ansprechen, profitieren von geringeren Time-to-Hire- und Cost-per-Hire-Werten. Gleichzeitig steigt die Zufriedenheit der Kandidat:innen, vorausgesetzt, sie werden individuell angesprochen und nicht mit generischen Werbemails bombardiert.

Das Schlüsselwort lautet: Personalisierung. Und nein, mit einer persönlichen Ansprache in einer ansonsten für den Massenversand ausgelegten E-Mail ist es nicht getan. Unternehmen, die echtes Interesse an den Fähigkeiten und Erfahrungen der Bewerber:innen zeigen, haben höhere Chancen auf eine positive Resonanz. Der zweite Kontakt sollte daher persönlich und dialogisch erfolgen. KI-Tools helfen dabei, einen für beide Seiten fruchtbaren Austausch zu initiieren und datenbasierte Analysen mit menschlichem Beziehungsmanagement zu kombinieren.

Wie genau tun sie das?

Der KI-Boost fürs Aktive Recruiting

Hier kommt beispielsweise unsere KI-basierte Persönlichkeitsanalyse von Zortify ins Spiel: Wunschkandidat:innen beantworten zunächst ein Set offener Fragen, deren Antworten von der KI analysiert werden. Dabei werden zentrale Persönlichkeitsmerkmale wie die Big Five, unternehmerisches Denken oder Selbstwirksamkeit bewertet.

Die Auswertung inklusive der jeweiligen Antworten liefert eine wunderbare Basis, um mit den Kandidat:innen vertieft ins Gespräch zu kommen und ein strukturiertes Interview zu führen: Inwieweit spiegeln sich einzelne Antworten besonders in den Ergebnissen der Analyse wider? Welche Ergebnisse zu Selbstwahrnehmung und Einschätzung durch die KI überraschen sie und warum? In welchen Bereichen des Unternehmens können sie aufgrund bestimmter Eigenschaften maximal wirksam sein? Und wo sehen sie Entwicklungspotenzial? Gleichzeitig ist die Analyse ein Filter für Unternehmen, um zu entscheiden, ob die auf den ersten Blick vielversprechenden Kandidat:innen wirklich zur Rolle und zum Unternehmen passen.

Das De-Briefing kann auf drei Arten erfolgen:

- Das Recruiting-Team bespricht die Ergebnisse direkt mit den Kandidat:innen.

- Das Recruiting-Team wertet die Ergebnisse gemeinsam mit Zortify aus und erhält Handlungsempfehlungen.

- Zortify übernimmt das De-Briefing.

Ziel ist es, Interviewprozesse nicht nur effizienter, sondern auch qualitativ besser zu machen – durch klare Kriterien und individuelle Fragen. Ist das Profil nicht ideal, ermöglicht der Analyse-Report eine wertschätzende, datenbasierte Absage. Auf diese Weise sparen sich nicht nur unsere Kund:innen selbst 1-2 Interviewrunden, sondern auch die Kandidat:innen. Letztere nehmen trotzdem eine positive Erfahrung mit, weil sie neue Erkenntnisse über sich und mögliche berufliche Zukünfte erhalten. Wie wichtig dieser Aspekt ist, unterstreichen die Zahlen aus der Greenhouse-Studie: Für gut 68 Prozent der Bewerber:innen steigern konstruktive Rückmeldungen auch im Falle einer Ablehnung die Motivation, sich zu einem späteren Zeitpunkt erneut an das Unternehmen zu wenden.

Fazit: Recruiting neu denken

Was braucht HR also, um den Bewerbungsprozess so zu gestalten, dass er nicht nur in kurzfristigen Stellenbesetzungen mit hervorragenden Kandidat:innen mündet, sondern in nachhaltigen Beziehungen mit Menschen in einem wachsenden Talentpool?

- Umdenken:Weniger passives Recruiting, mehr Active Sourcing.

- Personalisierung:Proaktive und persönliche Ansprache der Kandidat:innen über den gesamten Prozess.

- Kompetenzaufbau:HR-Teams müssen sich mit aktiven Rekrutierungsstrategien und KI-Tools vertraut machen.

- Phasenweise Technologieeinbindung: Browserbasierte Lösungen als Einstieg nutzen, um Kosten gering zu halten.

- Passende Anbieter:Anbieter wählen, die nicht nur Tools liefern, sondern auch Coaching und ethische Beratung anbieten.

- Der Mensch im Mittelpunkt:Sowohl für Recruiter:innen als auch auf Kandidat:innenseite gilt: Der Mensch entscheidet.

Unternehmen, die ihre Recruiting-Strategie auf ein proaktives, menschenzentriertes Fundament stellen, werden langfristig die besten Talente für sich gewinnen. Die Zahlen zeigen: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um aktiv zu werden.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

Passende Talente zu finden erlaubt keine Kompromisse!

Bewerbende wünschen sich einen schnellen, wertschätzenden Bewerbungsprozess – Unternehmen wiederum brauchen viele Informationen, um Fehleinstellungen zu verhindern, sowie effiziente und strukturierte Abläufe, um die Kosten niedrig zu halten und sich rechtlich nicht angreifbar zu machen. Wie findet HR das Gleichgewicht – und die besten Talente am besten gleich mit?

New Leadership: Nett ist der kleine Bruder von toxisch!

Ich finde es richtig und wichtig, dass wir als Gesellschaft über Themen wie “Toxische Männlichkeit” diskutieren und entsprechendes Fehlverhalten klar als solches benennen. Sprache formt unser Sein und unser Bewusstsein; Probleme können wir nur beschreiben und damit besprechbar machen, wenn wir Worte dafür haben. Toxisch ist so ein wichtiges Wort.

Recruiting im Wandel: Warum „Hire & Pray” nicht mehr reicht

Nur unter Druck entstehen Diamanten, heißt es sprichwörtlich. Fürs Recruiting würde ich diesen Satz nicht unterschreiben. Unter Druck leidet das Urteilsvermögen. Unter Druck werden passende Kandidat:innen leichter übersehen oder Bewerber:innen vorschnell eingestellt, die sich später als nicht geeignet herausstellen. Die Kosten für Fehlbesetzungen gehen in die Hunderttausende.

Recruiting im Wandel: Warum „Hire & Pray” nicht mehr reicht

Nur unter Druck entstehen Diamanten, heißt es sprichwörtlich. Fürs Recruiting würde ich diesen Satz nicht unterschreiben. Unter Druck leidet das Urteilsvermögen. Unter Druck werden passende Kandidat:innen leichter übersehen oder Bewerber:innen vorschnell eingestellt, die sich später als nicht geeignet herausstellen. Die Kosten für Fehlbesetzungen gehen in die Hunderttausende.

Recruiter:innen bekommen Druck von vielen Seiten. Sie müssen die besten Kandidat:innen in einem umkämpften Markt finden. Die Wechselbereitschaft insbesondere von jungen Menschen ist so hoch wie nie, ebenso ihre Ansprüche an Arbeitgebende. Diese Ansprüche richten sich nicht nur an den Job selbst, sondern auch an den Bewerbungsprozess. Unternehmen, die bei der Candidate Experience versagen, verlieren die besten Talente noch während der Auswahlphase. Die Entscheider:innen wiederum erwarten von ihren Recruiting-Teams, dass Stellen möglichst nahtlos mit Talenten besetzt werden, die sowohl fachlich als auch menschlich überzeugen.

In einer Umfrage der Society for Human Resource Management gaben 53 Prozent der befragten Recruiter:innen an, dass das Stresslevel in ihrem Job im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Und mit jeder nicht oder falsch besetzten Stelle steigt es weiter.

Spätestens jetzt sollten wir über Resilienz reden.

Und zwar in ihrer tatsächlichen Bedeutung. Denn anders als oft angenommen, bedeutet Resilienz nicht, besonders widerstandsfähig zu sein. Stattdessen handelt es sich um die Fähigkeit, sich nach Rückschlägen wieder aufzuraffen und optimistisch nach vorn zu blicken. „Wiederherstellungsfähigkeit“ ist eine treffende Übersetzung.

Resilienz ist eine psychologische Ressource, die Menschen im Idealfall zuverlässig aktivieren können. Gleichzeitig ist sie weder ausschließlich naturgegeben noch starr. Wir können Resilienz lernen und trainieren. Sie trägt maßgeblich dazu bei, dass wir in anspruchsvollen Umfeldern, im Kontakt mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und angesichts immer schneller aufeinanderfolgender Veränderungen gute Arbeit leisten können. Auch deshalb ist Resilienz eine gefragte Eigenschaft, die den Ausschlag geben kann, ob wir der Perfect Fit für eine Position sind oder nicht. Aber auch, ob wir der Perfect Fit für eine Position gewesen wären, abgelehnt wurden, und trotzdem selbstbewusst ins nächste Bewerbungsgespräch gehen.

Und ob wir, wenn wir auf der anderen Seite sitzen und selbst Einstellungsentscheidungen treffen müssen, uns von Fehleinstellungen der Vergangenheit lähmen lassen oder sie uns bewusst in Erinnerung rufen, um aus ihnen zu lernen und an ihnen zu wachsen. Ob wir uns aber auch nach überwältigend positiven Erlebnissen nicht davontragen lassen, sondern wachsam, fokussiert und selbstkritisch bleiben. Wir haben dazu u.a. eine Studie in einem Call Center durchgeführt, deren Ergebnisse sich durchaus aufs Recruiting (als eine besondere Art von Sales) übertragen lassen. In der Studie zeigten die Top Performer signifikant höhere Scores bei Resilienz und Selbstwirksamkeit als diejenigen Mitarbeitenden, die am Telefon nicht überzeugen konnten.

Resilienz als Top-Skill

Der aktuelle Future of Jobs-Report des World Economic Forum nennt Resilienz als zweitwichtigste Kernkompetenz (gleich nach Analytischem Denken) für die Arbeit im Jahr 2025. Unternehmen brauchen resiliente Menschen dringender als je zuvor – im Recruiting wie auf Bewerber:innenseite. Die spannende Frage ist: Wie können Organisationen die Bedingungen für Recruiting-Teams so gestalten, dass diese unter dem steigenden Druck nicht ausbrennen, sich von Fehlschlägen in einem hochkompetitiven und komplexen Umfeld nicht entmutigen lassen, also resilient werden und bleiben? Wie finden Entscheider:innen, HR-Management, Recruiter:innen und Hiring Manager:innen eine gemeinsame Sprache, um die besten Kandidat:innen zu identifizieren? Und wie finden resiliente Recruiter:innen bestenfalls resiliente Mitarbeiter:innen für alle zu besetzenden Positionen?

Ich sehe ganz klar Unternehmen in der Verantwortung, ein Umfeld zu gestalten, in dem Mitarbeitende ihre Ressourcen nutzen und immer wieder aufs Neue aktivieren können. Speziell mit Blick auf die Anforderungen an das Recruiting-Team halte ich folgende Ansätze für sinnvoll:

Workload mit KI reduzieren

Routinearbeiten, wie das Scannen von Lebensläufen oder die Terminierung von Gesprächen können und sollten grundsätzlich automatisiert werden, sodass sich Recruiter:innen und Hiring Manager:innen auf das konzentrieren können, was nach dem ersten Eindruck kommt.

Bewerbungsprozess verkürzen

Mit Hilfe von KI-basierter Persönlichkeitsdiagnostik können bereits vor dem eigentlichen Jobinterview wesentliche Merkmale, die über den Lebenslauf hinausgehen, erfasst werden. Die Big 5, aber auch Optimismus und Resilienz sind einige dieser Merkmale. Mit den Analyseberichten haben Recruiter:innen eine erste Entscheidungsgrundlage, wen es lohnt, zum Interview einzuladen, bei welchen Kandidat:innen es lohnt, mehr Zeit zu investieren und bei wem es aber auch einfach nicht passt. Ein Vorgehen, von dem beide Seiten profitieren, denn auch Bewerber:innen möchten nicht unnötig lange in einem Auswahlprozess sein, bei dem ihre Erfolgschancen gegen Null tendieren.

Auch die anschließenden Gespräche können Recruiter:innen mit Hilfe der Berichte aus der KI-Analyse effizienter gestalten. Die Berichte, die wir mit Zortify generieren, basieren auf offenen Textantworten der Bewerber:innen und liefern daher wunderbare Anknüpfungspunkte für einen vertiefenden Dialog. Statt generische Fragenkataloge abzuarbeiten, können Recruiter:innen auf Basis der Auswertungen gezielte Nachfragen zur Persönlichkeit, zur Teamdynamik und zum Arbeitsstil des Bewerbers oder der Bewerberin stellen.

Entscheidungen mit Daten absichern

Die mit Hilfe von KI ausgewerteten Daten zur Persönlichkeit helfen dem Recruiting-Team dabei, zwei wesentliche Aspekte guter Personalauswahl auch unter Druck umzusetzen: den konsequenten Fokus aufs Individuum und den objektiven Vergleich mit anderen Kandidat:innen. Die Daten ermöglichen allen am Recruiting Beteiligten eine gemeinsame Sprache zu finden und sich darüber zu verständigen, worauf es im weiteren Auswahlprozess ankommt.

So kann es sein, dass ein:e Kandidatin zwar perfekt ausgebildet, aber laut Analyse nicht besonders resilient ist. Hier müssen Personaler:innen abwägen: Räumen wir den Skills oberste Priorität ein und investieren lieber on-the-job in die Weiterentwicklung der Resilienz der Person oder entscheiden wir uns für eine:n Bewerber:in mit dem zweitbesten CV, der oder die aber eine ausgeprägt resiliente Persönlichkeit hat? – Indem diese Faktoren besprechbar werden und Organisationen ein geteiltes Verständnis über gewünschte Qualifikationen entwickeln, mindern sie den Druck, der auf Recruiter:innen lastet, reduzieren Voreingenommenheit auf allen Seiten und erhöhen die Vorhersagegenauigkeit bei Einstellungen.

Psychologische Sicherheit schaffen

Ein Umfeld, in dem Fehler als solche benannt, aber diese auch als Lernchance gesehen werden, reduziert den Druck auf Recruiter:innen und fördert ihre Belastbarkeit. Regelmäßige Feedbackschleifen zwischen Hiring Manager:innen und Führungskräften helfen zudem, die Arbeit und Herausforderungen der anderen zu verstehen und die Zusammenarbeit zu verbessern.

KPIs statt “Hire & Pray”

Klar ist, der Druck wird in den kommenden Jahren nicht kleiner werden. Im Gegenteil: Deutschland verliert bis 2035 sieben Millionen Fachkräfte, weil die Babyboomer in Rente gehen und geburtenschwache Jahrgänge folgen. Der Wettbewerb um Talente wird sich wahrscheinlich weiter verschärfen. Gleichzeitig macht die technologische Entwicklung riesige Fortschritte, was einerseits den Bedarf an neuen Skills steigert, aber Unternehmen im Allgemeinen und Recruiting-Teams im Speziellen auch massiv entlasten kann.

KI-basierte Analysetools können den Einstellungsprozess schneller, zielgerichteter und objektiver gestalten. Recruiter:innen haben in der Konsequenz freie Ressourcen, um in eine gestaltende Rolle zu kommen. Statt immer nur auf den akuten Personalmangel zu reagieren, können sie sich mit der Frage beschäftigen, welche Kompetenzen und Persönlichkeiten die Organisation langfristig wirklich braucht, um wachsen und gedeihen zu können. Das Ziel: Eine Abkehr vom reaktiven „Hire & Pray“-Ansatz hin zu einem proaktiven datengestützten Recruiting, welches die langfristige Talentversorgung des Unternehmens sicherstellt. Eine solche vorausschauend-strategische Workforce-Planung geht weit über kurzfristige Besetzungen hinaus und stellt sicher, dass die richtigen Mitarbeitenden mit den passenden Fähigkeiten zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

Von der Panik zur Präzision: Wie datengesteuerte Rekrutierung langfristigen Erfolg bringt

Ein entscheidender Hebel ist dabei die Nutzung von Daten und KPIs. Während im Sales detailliert getrackt wird, wie effektiv Maßnahmen sind, fehlt diese Systematik im Recruiting oft. Um an ihren Aufgaben zu wachsen statt zu zerbrechen, müssen Recruiter:innen jedoch gezielt analysieren, welche Faktoren zu einer erfolgreichen Einstellung oder einer Fehleinstellung geführt haben. Sie können ihre Trefferquote erheblich steigern, indem sie vergangene Fehlentscheidungen analysieren, eigene Bias erkennen und daraus lernen.

Gleichzeitig müssen sie ein tiefgehendes Verständnis für die zukünftigen Anforderungen des Unternehmens entwickeln. Dazu gehört nicht nur die Bewertung von Skills und Erfahrungen, sondern auch die Berücksichtigung von Persönlichkeitsmerkmalen, Entwicklungspotenzialen und Karrierepfaden. Um Markttrends zu antizipieren und frühzeitig Talentpools aufzubauen, ist es für Recruiter:innen wichtiger denn je, eng mit Führungskräften und Kolleg:innen im Business Development und Marketing (Employer Branding) zusammenzuarbeiten. Das klingt zunächst nach noch mehr Arbeit. Tatsächlich entlastet ein solches Umdenken Recruiting-Teams massiv, weil es die kurzfristige Personal-Panik durch eine langfristige, fundierte Planung ersetzt. Und die mündet bestenfalls in smarten und tragfähigen Recruiting-Strategien.

Nämlich solchen, die auch ohne übermäßigen Druck jede Menge Diamanten erzeugen.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

Passende Talente zu finden erlaubt keine Kompromisse!

Bewerbende wünschen sich einen schnellen, wertschätzenden Bewerbungsprozess – Unternehmen wiederum brauchen viele Informationen, um Fehleinstellungen zu verhindern, sowie effiziente und strukturierte Abläufe, um die Kosten niedrig zu halten und sich rechtlich nicht angreifbar zu machen. Wie findet HR das Gleichgewicht – und die besten Talente am besten gleich mit?

New Leadership: Nett ist der kleine Bruder von toxisch!

Ich finde es richtig und wichtig, dass wir als Gesellschaft über Themen wie “Toxische Männlichkeit” diskutieren und entsprechendes Fehlverhalten klar als solches benennen. Sprache formt unser Sein und unser Bewusstsein; Probleme können wir nur beschreiben und damit besprechbar machen, wenn wir Worte dafür haben. Toxisch ist so ein wichtiges Wort.

Teure ungeliebte Mitarbeitende? – Wie ihr Fehlbesetzungen in Zukunft vermeidet

Zum Jahresbeginn kommt traditionell Bewegung ins Unternehmen. Mitarbeitende gehen, andere müssen die entstandene Lücke füllen, parallel müssen neue Mitarbeitende gefunden und eingearbeitet werden. Und immer schwingt die Frage mit: Wie stellen wir sicher, dass die nächste Person wirklich zu uns passt? Dass sie nicht schon beim nächsten Vollmond oder Jahreswechsel wieder zu neuen Ufern aufbricht?

Passende Talente zu finden erlaubt keine Kompromisse!

Bewerbende wünschen sich einen schnellen, wertschätzenden Bewerbungsprozess – Unternehmen wiederum brauchen viele Informationen, um Fehleinstellungen zu verhindern, sowie effiziente und strukturierte Abläufe, um die Kosten niedrig zu halten und sich rechtlich nicht angreifbar zu machen. Wie findet HR das Gleichgewicht – und die besten Talente am besten gleich mit?

Klar ist: Ein schlechter Bewerbungsprozess kann teuer werden. Nämlich wenn Unternehmen:

- kandidat:innen einstellen, obwohl diese nicht zu ihnen passen,

- kandidat:innen ablehnen, die eigentlich gut passen würden,

- kandidat:innen im Prozess verlieren, weil diese frustriert sind,

- aufgrund wiederkehrender negativer Bewerber:innen-Erfahrungen ihren Ruf riskieren, etwa durch schlechte Bewertungen auf Kununu oder Glassdoor.

Wo Fehleinschätzungen lauern

Fehleinstellungen passieren zum Beispiel, wenn Recruiter:innen sich vorschnell von Merkmalen wie renommierten Universitäten oder großen Firmen im Lebenslauf beeindrucken lassen und daraufhin das Aufspüren der wirklich relevanten Qualifikationen vernachlässigen. In Interviewsituationen können Redegewandtheit und Selbstbewusstsein über mangelnde Kompetenzen hinwegtäuschen.

Qualifizierte Kandidat:innen wiederum laufen Gefahr, vorschnell aussortiert zu werden, wenn ihr Lebenslauf nicht den formalen Anforderungen entspricht oder sie sich im Anschreiben schlecht verkaufen. In stressigen Interviewsituationen performen introvertierte oder weniger redegewandte Bewerbende mitunter schlechter, obwohl sie fachlich exzellent wären.

Ist KI die Lösung? – Ein klares ”Jein!”.

Das Risiko von Fehleinstellungen sinkt mit dem Einsatz von KI nicht automatisch. Mitunter wirken die gleichen oben beschriebenen Effekte. KI-Systeme können zwar Lebensläufe und Anschreiben auf bestimmte Schlüsselwörter oder Qualifikationen scannen, um Zeit zu sparen. Dies kann jedoch zum Ausschluss passender Bewerbender führen, wenn unkonventionelle, aber qualifizierte Kandidat:innen aufgrund fehlender Schlagwörter übersehen werden. Gleichzeitig drohen Fehleinstellungen, wenn Bewerbende durch geschickte Platzierung von Schlüsselwörtern als geeignet erscheinen, obwohl sie es nicht sind.

Das Gleiche gilt für KI-gestützte Systeme, die Video-Interviews analysieren, um nonverbale Hinweise wie Körpersprache und Gesichtsausdrücke zu bewerten. Solche Systeme würden Kandidat:innen allein deshalb positiv bewerten, weil sie gute nonverbale Fähigkeiten zeigen. Gleichzeitig können qualifizierte Menschen durchs Raster fallen, wenn sie aufgrund von Nervosität oder kulturellen Unterschieden in ihrer nonverbalen Kommunikation negativ bewertet werden.

Kandidat:innen-Perspektive einnehmen

Was also tun? – Für mich ist klar: Der formal beste Rekrutierungsprozess nützt nichts, wenn er die Bedürfnisse der Bewerbenden außer Acht lässt. Es gibt aufschlussreiche Studien, was Kandidat:innen sich im Bewerbungsprozess wünschen. Allen voran: Objektivität, Transparenz, Geschwindigkeit und persönliche Interaktion. Ob KI-Systeme positiv auf diese Faktoren einwirken können, wird von potentiellen Bewerber:innen laut einer Umfrage der Internationalen Hochschule Erfurt unter 1.005 Teilnehmenden unterschiedlich bewertet. So gab der Großteil der Teilnehmenden an, dass der Einsatz von KI zu einem unpersönlichen Prozess führen könnte, mehr als die Hälfte fürchtet, durch Fehler in der Programmierung benachteiligt zu werden, über 40 Prozent sehen Transparenz und Datenschutz gefährdet.

Interessant ist dabei, dass der Großteil der Befragten bisher wissentlich keine Erfahrungen mit KI im Bewerbungsprozess gemacht hat. Auch variiert der Anteil der Befürworter:innen stark in Abhängigkeit von Bildungsniveau und Migrationshintergrund. So sehen Menschen mit hohem Bildungsabschluss oder mit nicht-deutscher Biografie eher Vorteile durch KI, gerade im Hinblick auf eine diskriminierungsfreie Bewertung. Zudem kollidieren die Aussagen der Studie zum Teil mit dem in anderen Studien formulierten Wunsch nach Objektivität. So gaben 59 Prozent an, dass sie fürchteten, Faktoren wie “Sympathie” würden in den Hintergrund rücken. Gleichzeitig ist Sympathie alles andere als objektiv und sagt wenig über die zu erwartende berufliche Leistung aus.

Was können Recruiter:innen aus diesen Widersprüchen folgern?

Hier kommt das ultimative Recruiting-Rezept!

Nein, natürlich nicht. Ich habe es zumindest noch nicht gefunden. (Wir arbeiten mit Zortify dran.) 🤓

Folgende Erkenntnisse aus sieben Jahren Arbeit an der Schnittstelle von HR und KI möchte ich an dieser Stelle teilen:

- Walk the Talk: Ich kann jeder und jedem ans Herz legen, sich selbst in die Zielgruppe hineinzuversetzen und die eigenen Prozesse aus Bewerber:innensicht zu durchlaufen. Fragt euch: Wie fühle ich mich an den verschiedenen Stationen des Prozesses? Weiß ich, was gerade mit welchem Ziel passiert? Ob ich mit einer KI oder einem Menschen interagiere? Hätte ich nach dieser Erfahrung noch Lust auf den Job? Und aus Recruiter:innen- und Unternehmenssicht: Habe ich schon mal selbst ein Assessment Center im eigenen Haus durchlaufen oder durfte als Beobachtende:r dabei sein, um zu verstehen, was dort gemacht wird und ob es uns als Unternehmen wirklich die Insights liefert, die wir brauchen?

- Transparenz braucht Einordnung:Wo KI zum Einsatz kommt, ist es umso wichtiger, dass HR-Expert:innen an kritischen Punkten in persönlichen Kontakt mit den Bewerber:innen treten. Etwa um zu erklären, an welchen Stellen KI-Technologie zum Einsatz kommt, welche Art der Auswertung sie liefert und wie es anschließend weitergeht. Auch De-Briefings und ein persönliches Gespräch im Falle einer Ablehnung sind wichtig, um die zarten Bande zwischen Unternehmen und Kandidat:innen bestehen zu lassen.

- Auf Individualisierung setzen:Nicht jede:r Bewerber:in hat die gleichen Bedürfnisse. Während manche Bewerbende einen schnellen Prozess bevorzugen, wünschen sich andere tiefere Einblicke in das Unternehmen. Flexible Bewerbungsoptionen, z.B. Videointerviews oder Schnuppertage, können beiden Seiten gerecht werden. Das Gleiche gilt für zu besetzende Stellen und Rollen: Nicht jede Tätigkeit erfordert die gleiche Informationstiefe. So kann der Bewerbungsprozess für eine Führungsposition anders gestaltet werden als für eine:n Mitarbeiter:in in der Produktion.

- Datenbasierte Evaluation:Um die Candidate Experience datenbasiert zu verbessern, sollten Unternehmen regelmäßig Feedback von Bewerber:innen einholen (auch den abgelehnten) und so Engpässe oder Frustrationspunkte identifizieren. Stichwort: Candidate Experience Surveys. Daneben können weitere KPIs wertvolle Erkenntnisse liefern, etwa solche, die die Performance der neu eingestellten Mitarbeitenden messen oder Zahlen, wie lange neue Mitarbeitende im Unternehmen bleiben.

- Reflektion eigener Denk- und Verhaltensmuster:Narrative, wie das vom „Bewerber- vs. Arbeitgebermarkt“ prägen die Arbeit von Recruiter:innen bewusst oder unbewusst. Fragt euch selbstkritisch: Entscheide ich immer wieder vorschnell, weil ich befürchte, den Bewerber sonst zu verlieren? Gehe ich Kompromisse ein, weil ich annehme, keine bessere Kandidatin zu finden? – Sich die inneren Treiber bewusst zu machen hilft, den Blick für das zu schärfen, was das Unternehmen wirklich braucht.

Fazit: Hire slow, fire fast.

Candidate Experience und Business Needs müssen keine Gegensätze sein – im besten Fall ergänzen sie sich. Ich denke: Jede:r Recruiter:in trägt eine Verantwortung für das Unternehmen.

Auch wenn der Bewerbungsprozess dadurch länger dauert, lohnt es sich, alle Optionen sorgfältig abzuwägen. KI-Systeme können dabei wertvolle Erkenntnisse liefern: die finale Entscheidung sollte aber immer bei einem Menschen – oder besser: einer Gruppe von Menschen – mit Expertise liegen.

Kurzfristig mag es verlockend sein, eine:n Kandidat:in einzustellen, selbst wenn er oder sie nicht ideal passt – doch langfristig schadet ein solcher Kompromiss dem Unternehmen.

Findet sich nicht sofort ein:e passende:r Kandidat:in, können Freelancer:innen, externe Expert:innen oder Berater:innen eine wertvolle Alternative sein. Plattformen wie EPH – expertpowerhouse , Upwork oder Empion bieten Zugang zu einem erweiterten Talentpool und ermöglichen es, kurzfristige Engpässe flexibel zu überbrücken.

Und nicht zuletzt: Fire fast. Was hart klingen mag, ist eigentlich ein zutiefst menschlicher Move. Denn es ist niemandem damit gedient, Mitarbeitende zu halten und ihnen Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr das gleiche negative Feedback zu geben. Zudem belastet eine Fehlbesetzung das gesamte Team. Und: Die Welt braucht keine dysfunktionalen Unternehmen, sondern lebendige und innovative Organisationen, die in einer sich wandelnden Welt gute Lösungen entwickeln. Und das ist mit den richtigen Personen auf den richtigen Positionen sehr viel wahrscheinlicher.

Welche Wege nutzt ihr bereits erfolgreich, um eine gute Candidate Experience und eine fundierte Personalauswahl sicherzustellen?

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

New Leadership: Nett ist der kleine Bruder von toxisch!

Ich finde es richtig und wichtig, dass wir als Gesellschaft über Themen wie “Toxische Männlichkeit” diskutieren und entsprechendes Fehlverhalten klar als solches benennen. Sprache formt unser Sein und unser Bewusstsein; Probleme können wir nur beschreiben und damit besprechbar machen, wenn wir Worte dafür haben. Toxisch ist so ein wichtiges Wort.

Teure ungeliebte Mitarbeitende? – Wie ihr Fehlbesetzungen in Zukunft vermeidet

Zum Jahresbeginn kommt traditionell Bewegung ins Unternehmen. Mitarbeitende gehen, andere müssen die entstandene Lücke füllen, parallel müssen neue Mitarbeitende gefunden und eingearbeitet werden. Und immer schwingt die Frage mit: Wie stellen wir sicher, dass die nächste Person wirklich zu uns passt? Dass sie nicht schon beim nächsten Vollmond oder Jahreswechsel wieder zu neuen Ufern aufbricht?

Mehr Evolution, weniger Disruption: 5 greifbare HR-Trends zum Sofort-Loslegen

2025 heißt für Unternehmen weniger disruptive Veränderungen, mehr evolutionäres Wachstum. Mit Blick auf die gesellschaftliche Gesamtsituation, insbesondere mit dem Erstarken des Populismus, steigt der Druck nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Zwischenmenschlichen. Hier müssen Unternehmen verstärkt hinsehen. Es ist wichtiger denn je, ….

Teure ungeliebte Mitarbeitende? – Wie ihr Fehlbesetzungen in Zukunft vermeidet

Zum Jahresbeginn kommt traditionell Bewegung ins Unternehmen. Mitarbeitende gehen, andere müssen die entstandene Lücke füllen, parallel müssen neue Mitarbeitende gefunden und eingearbeitet werden. Und immer schwingt die Frage mit: Wie stellen wir sicher, dass die nächste Person wirklich zu uns passt? Dass sie nicht schon beim nächsten Vollmond oder Jahreswechsel wieder zu neuen Ufern aufbricht?

Nicht alles, was Mitarbeitende zum Jobwechsel bewegt, haben Unternehmen in der Hand. Aber vieles. Vor allem können sie viel dafür tun, um teure Fehlbesetzungen zu vermeiden. Und um stets zu wissen, was Mitarbeitende beschäftigt und was sie sich wünschen. Das ist aufwändig, aber es lohnt sich. Ein Blick auf die Kosten, die eine Fehlbesetzung mit sich bringen kann, zeigt das deutlich. Diese gehen bei Mitarbeitenden ohne Führungsposition bereits in die Zehntausende Euro. Bei Führungskräften landen Unternehmen schnell im mittleren sechsstelligen Bereich.

Wie kommen diese Kosten zustande?

Gehen wir von einem Chief Sales Officer aus (den wir ab Februar übrigens auch neu an Bord haben werden – Shoutout an Jan Zimmermann). Die Gehaltsspanne für eine solche Position liegt je nach Region und Unternehmensgröße zwischen 8.000 € und 20.000 Euro Bruttogehalt im Monat.

Um diese Person zu finden, fallen Kosten für Stellenausschreibungen, ggf. Headhunter (deren Honorar sich anhand des gesuchten Profils bemisst, bei Führungskräften also entsprechend hoch ausfällt), Bewerbungsgespräche, Vertragsausarbeitung und die Ausstattung des Arbeitsplatzes an.

Anschließend startet die Einarbeitungsphase, während derer weder der neue Mitarbeitende selbst noch sein Team die volle Leistung bringen können. Absprachen dauern länger, Prozesse müssen erklärt werden und sich einspielen, beide Seiten brauchen Zeit, um sich aneinander zu gewöhnen. Der Break-Even-Point, bei dem Kosten und Nutzen des neuen Mitarbeitenden sich ausgleichen, wird laut Studien frühestens nach sechs Monaten erreicht. Bis die volle Produktivität erreicht ist, dauert es bis zu zwei Jahre. Vorausgesetzt, der neue Kollege oder die neue Kollegin passt gut ins Team.

Bei einer erfolgreichen Einstellung bewegen sich die Kosten für die Neueinstellung bereits in etwa in Höhe des Jahresgehalts des Mitarbeitenden.

Und plötzlich merken alle: Der geht ja mal gar nicht.

Die Leistung des neuen Kollegen bleibt weit hinter den Erwartungen zurück, die Kommunikation mit den Kolleg:innen funktioniert nicht, der Ton ist rau, das Team demotiviert, Fehlzeiten steigen. Spätestens jetzt können Unternehmen anfangen, die Nebenrechnung aufzumachen für Kosten, die entstehen, weil die anderen Teammitglieder sich unwohl fühlen, verunsichert oder frustriert sind. Fehlt die psychologische Sicherheit im Team, die maßgeblich auf guter Führung basiert, bleiben neue Ideen aus. Mitarbeitende sind häufiger krank und die, die da sind, zunehmend belastet, weil sie nicht nur die Aufgaben der ausgefallenen Kollegen auffangen, sondern auch die fehlende Führung durch den neuen Kollegen kompensieren müssen. Schlimmstenfalls verlassen Mitarbeitende das Unternehmen, während die inkompetente Führungskraft weiter an Bord bleibt.

Die Auswirkungen reichen noch weiter: Auch Kundenzufriedenheit und Unternehmensimage können durch Fehlbesetzungen massiv leiden. Studien zeigen auch hier, dass die Kosten in die Zehntausende gehen.

Der Versuch, die Sache auszusitzen, kann Unternehmen ebenfalls teuer zu stehen kommen. In einer Umfrage gaben 30% der Unternehmen an, zwischen drei und sechs Monaten an Mitarbeitenden festgehalten zu haben, obwohl sie offensichtlich nicht ins Team passten – mit allen negativen (und teuren) Konsequenzen für den Rest des Teams, die Motivation und Produktivität.

Gelangen Unternehmen dann an den Punkt, sich vom unliebsamen Mitarbeiter zu trennen (oder ihn hochzuloben, Stichwort “Elefantenfriedhof”) entstehen weitere Kosten – für Abfindungen, weitere und im Zweifel sogar höhere Gehaltszahlungen (im Falle des Weglobens) und die nachhaltig gestörte Teamdynamik (auch hier: beim Wegloben kann diese dauerhaft beeinträchtigt sein). Gleichzeitig beginnt die Kandidat:innensuche von Neuem – mit den oben genannten Kosten.

Puh.

Wenn Unternehmen nicht gerade über ein üppiges „Bad Hire Budget“ verfügen, brauchen sie Mittel und Wege, um teure Fehlbesetzungen tunlichst zu vermeiden. Welche können das sein?

Personality first, Skills second: Skills lassen sich lernen, Persönlichkeit ist da. Mit KI-basierter Diagnostik lassen sich die für das Unternehmen wesentlichen Persönlichkeitsmerkmale ganz ohne aufwändige Assessment Center erkennen und clustern.

Auch High Potentials auf Herz und Nieren testen: Jahrelange Führungserfahrung, Top-Leistungen auf dem Papier und der erste Eindruck stimmt auch – das sollte HR jedoch nicht davon abhalten, auch und gerade bei Menschen mit Führungsambitionen genau hinzusehen. Eine Persönlichkeitsanalyse gibt Einblicke, die weit über den ersten Eindruck hinausgehen und macht erwünschtes Verhalten als solches sichtbar. Auch lohnt es sich, mit ehemaligen Kolleg:innen und Vorgesetzten zu sprechen, wie sich die Zusammenarbeit gestaltet hat.

Die eigenen Bias kennen und aushebeln: Es gibt mehr als 13 Arten von Voreingenommenheit, die unsere Entscheidungen für oder gegen eine Person beeinflussen. Wer an der Auswahl von Kandidat:innen beteiligt ist, sollte diese Bias kennen – und sie bewusst versuchen auszuhebeln. Auch hier kann Technologie helfen und eine objektive Einschätzung der Person liefern, bevor es zum nächsten Schritt im Bewerbungsprozess kommt.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

13 +1 (Super-) Bias im Recruiting: Wie ihr sie erkennt und aushebelt, um wirklich passende Kandidat:innen zu finden

Bias – oder Verzerrungen – sind unbewusste Denkmuster, die unsere Wahrnehmung und Entscheidungen beeinflussen können. Im Kontext von Personalentscheidungen können Bias dazu führen, dass Kandidat:innen nicht fair bewertet werden,Potenziale ungenutzt bleiben und wir im Zweifel die falsche Person einstellen. Welche Formen von Bias es gibt, wie sie sich auswirken und wie ihr sie vermeiden könnt, erfahrt ihr jetzt.

Jahr 2 n.GPT: Wie KI mein Jahr geprägt hat und warum HR menschlich bleibt

Dezember 2024 – oder in neuer Zeitrechnung: 2 n.GPT, also zwei Jahre nach dem Go-Live der ersten Version von Chat GPT. „Schreibe einen Text für den 60. Geburtstag meiner Tante Hannelore in Reimform“ oder „Erstelle eine Gliederung für ein Whitepaper zum Einfluss Generativer KI auf die Gewinnung von Fachkräften“ – der KI-Chatbot von Open AI ist seit November 2022 für viele Menschen Sparringspartner und …

Mehr Evolution, weniger Disruption: 5 greifbare HR-Trends zum Sofort-Loslegen

2025 heißt für Unternehmen weniger disruptive Veränderungen, mehr evolutionäres Wachstum. Mit Blick auf die gesellschaftliche Gesamtsituation, insbesondere mit dem Erstarken des Populismus, steigt der Druck nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Zwischenmenschlichen. Hier müssen Unternehmen verstärkt hinsehen. Es ist wichtiger denn je, ….

Mehr Evolution, weniger Disruption:

5 greifbare HR-Trends zum Sofort-Loslegen

2025 heißt für Unternehmen weniger disruptive Veränderungen, mehr evolutionäres Wachstum. Mit Blick auf die gesellschaftliche Gesamtsituation, insbesondere mit dem Erstarken des Populismus, steigt der Druck nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Zwischenmenschlichen. Hier müssen Unternehmen verstärkt hinsehen. Es ist wichtiger denn je, Schlüsselpositionen mit Menschen zu besetzen, die den steigenden Anforderungen sowohl fachlich als auch menschlich gewachsen sind. KI kann dabei helfen.

1. Resiliente und selbstwirksame Midlevel-Leader aufbauen

Viele Menschen starten potenziell überlastet ins neue Jahr. Laut einer Gartner-Umfrage fühlen sich drei Viertel der HR-Manager:innen durch die wachsende Bandbreite ihrer Aufgaben überfordert. Besonders der Aufbau und die Entwicklung des mittleren Managements bleiben oft auf der Strecke. Dabei sind gerade die „Midlevel Leader“ zentrale Akteure, um notwendige Neuerungen anzustoßen, zu kommunizieren und Mitarbeitende mitzunehmen.

2025 sollten Unternehmen den Fokus verstärkt auf die Entwicklung von Führungskompetenzen legen. KI-Technologien können hierbei unterstützen, indem sie spezifische Eigenschaften wie unternehmerisches Denken, Resilienz oder Optimismus bei Mitarbeitenden analysieren und daraus gezielte Lern- und Entwicklungsprogramme ableiten.

2. Investition in HR Tech, die langfristig wirkt

Mehr als die Hälfte der HR-Verantwortlichen gibt an, dass die derzeitigen Technologien weder heutigen noch zukünftigen Anforderungen gerecht werden. Dabei sollte der Fokus nicht nur auf Effizienz liegen, sondern darauf, HR-Mitarbeitende bei ihrer Entwicklung zu unterstützen.

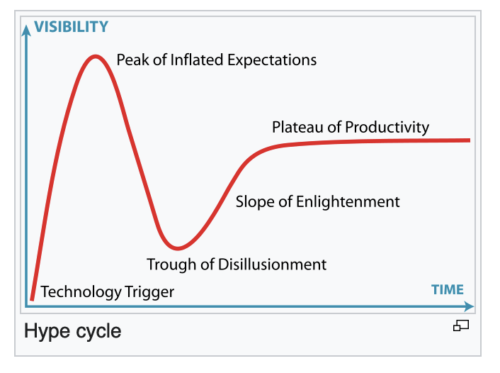

Ein Umdenken ist erforderlich: Investitionen in smarte Technologien sollten darauf abzielen, die transformative Rolle von HR zu stärken. Der Gartner-Hype-Zyklus zeigt, dass Technologien verschiedene Phasen durchlaufen, bevor sie produktiv genutzt werden können.

Ein realistischer Umgang mit diesen Phasen hilft, Erwartungen zu managen und nachhaltige Lösungen zu entwickeln.

Gartner Hype-Zyklus

Aktuell befinden sich viele Unternehmen noch zwischen Phase 2 und 3. Die Erwartungen an KI-gestützte Tools sind sowohl positiv als auch negativ hoch. Gleichzeitig wird zunehmend erkannt, dass KI allein keine umfassende Lösung bietet. Während dies für einige enttäuschend sein mag, stellt es für HR-Mitarbeitende, deren Aufgabe es ist, menschliche Potenziale zu erkennen und zu fördern, eine Chance dar. Sie können das „Tal der Enttäuschungen“ überspringen und direkt den „Pfad der Erleuchtung“ beschreiten.

Ganz ohne die Unterstützung von zahlenorientierten Stakeholdern geht es aber nicht. Investor:innen und Entscheider:innen müssen bereit sein, nicht nur auf Zeit- und Kosteneinsparungen zu setzen, sondern auch gezielt in transformative Technologien sowie in Lern- und Entwicklungsprogramme für HR-Mitarbeitende zu investieren.

3. Kulturwandel von unten – mit Change-Influencer:innen

Neuerungen, die top-down verordnet werden, stoßen häufig auf Widerstand und tragen zur „Change Fatigue“ (Veränderungsmüdigkeit) bei. Nach disruptiven Veränderungen ist es wichtig, Zeit für eine evolutionäre Stabilisierung zu geben. Neues muss “sich (…) restabilisieren, seinen Überraschungswert verlieren (…), normalisieren”, wie es der Soziologe Armin Nassehi mit Blick auf gelingende gesellschaftliche Veränderungsprozesse formuliert hat.

Im Unternehmenskontext können sogenannte „Change-Influencer:innen“ helfen, Veränderungen zu fördern. Diese Mitarbeitenden mit starkem Peer-Netzwerk treiben Neuerungen voran. KI-gestützte Tools können dabei helfen, sie zu finden.

In dem Zusammenhang kann ich das ada Fellowship Programm wärmstens empfehlen

Auch kleine, leicht umsetzbare Technologien („Tech-Nuggets“) können den Wandel erleichtern und neue Arbeitsweisen etablieren. (Wir hätten da welche )

4. KI-Kompetenzen sind Pflicht – und Soft Skills nicht nur Kür

Ab 2025 verpflichtet der EU AI Act Unternehmen, sicherzustellen, dass Mitarbeitende, die KI-Systeme nutzen, über die notwendigen Kompetenzen verfügen. Je stärker Technologie Einzug z.B. in die Personalarbeit hält, desto stärker wird die HR-Abteilung von anderen Disziplinen im Unternehmen, wie Datenschutz, IT, Legal, Betriebsräte oder Einkauf abhängig. Gerade die ersten drei werden zukünftig noch stärker involviert sein, um Folgerisiken von KI abzuschätzen. Unternehmen sind daher gefordert, ihre Prozesse neu zu gestalten und sich zu überlegen, wie sie KI-Tools einführen, sodass diese dann auch wirklich businesskritische Aufgaben übernehmen können. Bestenfalls haben sie einen Anbieter, der sie dabei unterstützt und sicherstellt, dass die Systeme im Einklang mit der EU-Regelung genutzt werden.

Neben technischem Wissen bleibt es zudem essenziell, Soft Skills zu fördern. Je stärker Technologie unseren Alltag prägt, desto wichtiger wird die Reflexion über den eigenen Umgang damit. Welche Verhaltensweisen wollen wir beibehalten? Welche ablegen? Und, welche neuen etablieren?

5. Fachkräftemangel: Mitarbeitende stärken statt 4 Tage-Woche

Der Fachkräftemangel ist real. Allein im Handwerk fehlen aktuell 113.000 Fachkräfte. Dennoch sind Unternehmen keine reinen Wunscherfüller. Die 4-Tage-Woche ist meiner Einschätzung nach auch in 2025 für die meisten Unternehmen nicht umsetzbar. Stattdessen müssen sie sich mehr darauf konzentrieren, wie sie es mit den vorhandenen Arbeitskräften schaffen, wirklich etwas zu bewegen, ohne sie auszubrennen. Hier ist auch ein Blick in die Psychologie wichtig, insbesondere auf Eigenschaften wie Resilienz, Optimismus und Selbstwirksamkeit. Diese können mit KI gemessen werden.

Zudem brauchen wir ein gemeinsames Verständnis, dass Arbeit nicht immer Freude bedeutet, sondern auch Entwicklung und Überwindung von Herausforderungen. Konflikte sind dabei unvermeidbar. Entscheidend ist, wie diese ausgetragen werden – ob Menschen auch in schwierigen Phasen wertschätzend und konstruktiv miteinander umgehen. Es gibt weder „die perfekte Organisation“ noch „den perfekten Mitarbeitenden“. Die Anerkennung von Gegensätzlichkeit und Gleichzeitigkeit innerhalb von Organisationen und Individuen ist meinem Empfinden nach von zentraler Bedeutung.

Idealerweise berücksichtigen auch die eingesetzten Tools diese Komplexität. Statt Menschen vorschnell in Schubladen zu sortieren, sollten sie darauf abzielen, alle Facetten einer Persönlichkeit differenziert zu betrachten und daraus passende Rollen sowie Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende abzuleiten.

Fazit

Es wird ein anspruchsvolles Jahr, aber ich bin dennoch optimistisch. Denn trotz des äußeren Drucks haben Unternehmen viele Themen in ihrem Einflussbereich, z. B. welche Menschen sie einstellen und befördern, wie sie zusammenarbeiten wollen, wie sie ihre Mitarbeiter:innen unterstützen und wie sie die knappe „Ressource“ Mensch richtig einsetzen können. Die Integration von KI-Technologie bietet dabei enorme Chancen, erfordert jedoch ein Umdenken und Lernen auf allen Ebenen – von der Entwicklung von Führungskräften über die Förderung von Soft Skills bis hin zur Gestaltung einer wertschätzenden, fördernden wie fordernden Unternehmenskultur. Entscheidend ist, dass Unternehmen jetzt nicht nur auf Effizienz setzen, sondern auf eine nachhaltige Entwicklung, auf Transformationskompetenz, sodass Menschen sich immer wieder an neue, herausfordernde Situationen anpassen und Technologie dabei sinnvoll nutzen können.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

13 +1 (Super-) Bias im Recruiting: Wie ihr sie erkennt und aushebelt, um wirklich passende Kandidat:innen zu finden

Bias – oder Verzerrungen – sind unbewusste Denkmuster, die unsere Wahrnehmung und Entscheidungen beeinflussen können. Im Kontext von Personalentscheidungen können Bias dazu führen, dass Kandidat:innen nicht fair bewertet werden,Potenziale ungenutzt bleiben und wir im Zweifel die falsche Person einstellen. Welche Formen von Bias es gibt, wie sie sich auswirken und wie ihr sie vermeiden könnt, erfahrt ihr jetzt.

Zwischen Trump, Null-Bock-Tagen und “Robin Hood des Talents”

Donald Trump wird der nächste US Präsident. Und in den Sozialen Netzwerken wird das Konzept der „Null-Bock-Tage“ diskutiert. Das sind Tage, an denen Mitarbeitende freigestellt sind, ohne dass sie sich krank melden oder Urlaub nehmen müssen. Sie stehen damit im krassen Gegensatz zum „Mehr Bock auf Arbeit“-Credo der Arbeitgeberverbände.

Lieber Hierarchie mit KI als alle auf Augenhöhe?

Unternehmen werben mit flachen Hierarchien und einer Kultur auf Augenhöhe, um Fachkräfte zu gewinnen. Das klingt erstmal sehr fortschrittlich und gut für Mitarbeitende. Warum verlassen trotzdem so viele Menschen das Unternehmen nach kurzer Zeit? Warum ist Retention, also das Binden von Fachkräften an die Organisation, ungebrochen eines der großen Themen?

Jahr 2 n.GPT: Wie KI mein Jahr geprägt hat und warum HR menschlich bleibt

Florians 2024-Rückblick

Dezember 2024 – oder in neuer Zeitrechnung: 2 n.GPT, also zwei Jahre nach dem Go-Live der ersten Version von Chat GPT. „Schreibe einen Text für den 60. Geburtstag meiner Tante Hannelore in Reimform“ oder „Erstelle eine Gliederung für ein Whitepaper zum Einfluss Generativer KI auf die Gewinnung von Fachkräften“ – der KI-Chatbot von Open AI ist seit November 2022 für viele Menschen Sparringspartner und Kollege geworden, und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Noch lange nicht perfekt, aber immer da, wenn es schnell gehen muss oder die Panik vor dem weißen Blatt kickt. Auch wir haben ChatGPT im vergangenen Jahr wieder intensiv genutzt, etwa für Social Media Posts.

Auch nicht immer perfekt, wie sich zeigt. 😉

Die besten Posts waren am Ende doch die, die aus uns selbst heraus entstanden. Prompt aus dem Herzen ins Netzwerk quasi.

Hyperfokus und Hyperteam – KI sei dank

Dezember 2024 – das heißt auch sechs Jahre Zortify. Und zwei Jahre konsequenter Fokus auf das, was unserer Einschätzung nach den größten Impact auf moderne Personalarbeit hat: KI-basierte HR Diagnostik. Unser Ziel war und ist klar: Ein nie dagewesenes Niveau bei der richtigen Besetzung von Stellen zu erreichen. Heißt: weniger Fehlbesetzungen, produktivere Teams und die richtigen Menschen in Führungspositionen. Darauf haben wir alle unsere Aktivitäten ausgerichtet.

Für uns intern ein echter Change mit allen dafür nötigen Schritten, positiven wie schmerzhaften. Mitarbeitende gingen, neue kamen. Auch dank unserer eigenen Technologie, die eine fundierte Persönlichkeitsdiagnostik und damit objektivere Einblicke hinter die Fassade ermöglicht, haben wir ein Team aufgebaut, wie wir es uns besser nicht wünschen können. Und wir wachsen weiter. Habt ihr 2025 Lust euch beruflich zu verändern? – Dann meldet euch gerne, besonders wenn ihr Lust auf Sales habt!

Die helle Seite der KI-Macht

Dezember 2024 – für viele Unternehmen gilt noch immer die alte Zeitrechnung: 2022 v. GPT. Zwar ist die Nutzung von KI in Unternehmen dieses Jahr weiter angestiegen. Es sind aber nach wie vor vor allem große Konzerne, die die neuen Möglichkeiten für sich nutzen.

- So hat jedes zweite Großunternehmen (48 %) KI eingesetzt,

- aber nur jedes vierte (28 %) mittlere Unternehmen

- und nur jedes sechste (17 %) kleine Unternehmen.

Der häufigste Grund für die Nicht-Nutzung ist fehlendes Wissen. Mit Blick auf eine flächendeckende Nutzung von KI in der Wirtschaft stehen wir noch am Anfang.

Anders sieht es aus, wenn wir uns insbesondere die Sozialen Medien angucken. Hier sind Fake News und Deep Fakes mittlerweile so verbreitet, dass sie drohen, demokratische Systeme ins Wanken zu bringen. Hier zeigt sich, wie mächtig KI-Technologie ist, wenn auch leider in ihrer dunkelsten Form.

Aber auch auf der hellen Seite der Macht sehen wir, was möglich ist.

- Menschen, die von zeitraubenden Routinetätigkeiten entlastet werden,

- Kandidat:innen, die dank KI einen Job finden, der nicht nur ihren Skills entspricht, sondern auch ihrer Persönlichkeit,

- neue spannende Jobprofile an der Schnittstelle von Mensch und Technologie.

Everyone wants these five colleagues* in 2024 (*or: this one AI)

Dominierte im Jahr 1 n. GPT (2023) die Frage, welche Jobs durch KI wegfallen werden, setzte sich im nun endenden Jahr 2 n. GPT langsam die Erkenntnis durch, dass KI den Menschen in vielen Bereichen keinesfalls ersetzen wird; ihn sogar wichtiger macht als je zuvor. Denn gute Arbeit heißt immer auch Zusammenarbeit – mit anderen Menschen und in Teams mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Gute Arbeit ist inklusiv, sie schließt niemanden aufgrund bestimmter Körper- oder Herkunftsmerkmale aus. Gute Arbeit basiert auf objektiver Analyse, ohne dem einzelnen Menschen seine Individualität abzusprechen. Wenn KI in 2025 (oder: 3 n. GPT) weiter voranschreitet – und das wird sie mit Sicherheit – ist der Mensch gefragt wie nie.

Inwiefern?

Warum das menschliche Element wichtig ist

1. KI macht menschliche Kompetenz zwingend erforderlich

Failing forward – das „Sich-Voranscheitern“ – ist in Zeiten immer kürzerer Innovationszyklen zur Notwendigkeit geworden. Da wir nicht wissen können, was in zwei, geschweige denn in fünf Jahren sein wird, welche Technologien, welche neue Zeitrechnung es geben wird, sind wir stärker als je zuvor gefordert, zu lernen, während wir die neuen Möglichkeiten erkunden. Bestenfalls haben wir Menschen an unserer Seite, die schon drei Schritte weiter sind und uns vor Fehlern bewahren, die sie selbst schon gemacht oder durch die Entwicklung entsprechender Modelle antizipiert haben, und aus denen sie smarte Lösungen für unser Weiterkommen bereitstellen.

Für unsere Kunden und Partner sind wir als Zortify diese Vordenker:innen, Begleiter:innen und Stoßdämpfer. Wir vermitteln die wesentlichen Kompetenzen im Umgang mit unserer KI-Technologie, sodass Unternehmen sich auf ihre individuellen Prozesse und Herausforderungen konzentrieren können.

Was bisher freiwillig erfolgte, wird im neuen Jahr übrigens zur gesetzlichen Anforderung: Der EU AI Act verlangt ab kommendem Februar, dass Beschäftigte, die mit Künstlicher Intelligenz arbeiten, über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen müssen. Mit unserem Zertifizierungsprogramm sind wir also schon mittendrin in der neuen Zeitrechnung, sodass unsere Kund:innen bequem auf den fahrenden Zug aufspringen und sich entspannt in die Zukunft mitnehmen lassen können.

2. Kultur entwickeln bleibt Menschensache

Auch 2024 hat gezeigt: Kultur first, KI second. Denn eine Technologie ist am Ende nur so gut wie die Kultur, auf die sie trifft. Wie wir als Menschen miteinander umgehen bestimmt am Ende auch, wie wir KI einsetzen. Wer kulturell noch in den 1960ern hängt, dem wird die Technologie allein wenig nützen. Denn sie allein ebnet nicht den Weg in eine erfolgreiche unternehmerische Zukunft. Wie für alle anderen Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung gilt auch für den Einsatz von KI: Ein schlechter Prozess wird durch KI nicht besser; ein toxisches Arbeitsklima lässt sich nicht allein durch Technologie auflösen.

Ein wertschätzender Umgang miteinander ist und bleibt ein zentraler Wert moderner Unternehmenskultur. Für mich persönlich zeigt sich dieser unter anderem in kleinen, alltäglichen Dingen, wie zum Beispiel auch als CEO selbst einzuspringen, wenn kurzfristig niemand verfügbar ist – sei es, um Essen für eine Zertifizierung zu organisieren oder andere Aufgaben zu übernehmen, die auf den ersten Blick trivial erscheinen mögen.

Gleichzeitig war es mir gerade mit Blick auf unsere Neuausrichtung und die damit einhergehenden Veränderungen seit 2023 wichtig, die Leistungen unseres Teams sichtbar zu machen und zu feiern. Ein gutes Beispiel hierfür war unser Zortify Connect Day in diesem Jahr: eine Veranstaltung, die nicht nur unsere Kunden in den Mittelpunkt stellte, sondern auch unserem Team zeigte, wie zufrieden unsere Kunden mit uns sind – so sehr, dass sie bereit waren, vor anderen Teilnehmenden offen über ihre positiven Erfahrungen mit Zortify zu sprechen. Dieses Feedback hat uns als Team motiviert und war gleichzeitig ein Ausdruck großer Wertschätzung für das, was jede:r Einzelne leistet.

Auch im Jahr 2025 wird es einen CONNECT-Tag geben. Die Vorregistrierung hat bereits begonnen.

3. Leadership braucht menschliches Gespür, Klarheit – und freie Kalenderzeit

Gute Führung bleibt menschlich, davon bin ich überzeugt. Leadership, wie ich es mir vorstelle und selbst versuche zu leben, heißt einzuschätzen, wann ein Team eine klare Richtung, Unterstützung oder Sparring von der Führungskraft benötigt, und wann es wichtig ist, Verantwortung an die Teammitglieder abzugeben und ihnen Ownership zu übertragen. Dieses Gespür lässt sich nicht mit Technologie abbilden. Gleichwohl kann KI-basierte Diagnostik dabei helfen, Mitarbeitende zu finden und zu fördern, die dieses Gespür mitbringen.

2024 hat zudem (erneut) gezeigt, wie wichtig es ist, den Fokus auf die richtigen Dinge zu legen. Nie habe ich so oft „Nein“ gesagt wie im ausklingenden Jahr. Diese Entscheidungen haben nicht immer Begeisterung ausgelöst. Sie waren jedoch notwendig, um sicherzustellen, dass wir uns auf Aktivitäten konzentrieren, die unsere Kunden und uns als Unternehmen voranbringen.

Aktiv zuzuhören bleibt dabei aus meiner Sicht die Leadership-Kompetenz Nummer eins. KI kann dabei unterstützen, indem sie zum Beispiel sozial erwünschtes Verhalten als solches identifiziert und Einblicke über den ersten Eindruck und das Offensichtliche hinaus ermöglicht. Sie ersetzt aber nicht die offene Tür und das offene Ohr von Führungskräften. Ich persönlich habe mir im vergangenen Jahr bewusst mehr Zeit für Feedback- und Review-Gespräche genommen und in unsere Unternehmenskultur investiert.

Ein Beispiel dafür war die Einführung von „Freier Kalenderzeit“ an Office-Tagen, um Raum für spontane Gespräche, Ad-hoc-Ideen oder einfach den persönlichen Austausch zu schaffen. Dabei habe ich mich auch bewusst der Kritik meines Teams gestellt, um zuzuhören und daraus zu lernen. Mein Ziel ist es, mich kontinuierlich in meiner Rolle zu verbessern und so auch eine Vorbildfunktion einzunehmen.

Fazit

Künstliche Intelligenz hat unser Leben und unsere Arbeit in 2024 maßgeblich geprägt. 2025 werden absehbar noch mehr Menschen und Unternehmen die Chancen nutzen, die diese faszinierende Technologie ihnen bietet. Gleichzeitig bleibt gute Zusammenarbeit zutiefst menschlich. Um die richtigen Personen für Schlüsselpositionen auszuwählen, ist eine hoch kompetente HR-Abteilung gefragt – kompetent in der Ansprache passender Kandidat:innen und Kanäle, kompetent bei der Auswahl und Förderung von bestehenden Mitarbeitenden und ihrer nächsten Karriereschritte und kompetent im Umgang mit KI und den Daten, die sie liefert. Denn KI-Systeme, die Bias und sozial erwünschtes Verhalten bei der Bewertung von Talenten identifizieren und filtern, sind für HR ein massiver Kompetenzverstärker. Mit ihrer Unterstützung kann HR Fehlbesetzungen in kritischen Positionen abwenden und so die Voraussetzungen schaffen, um Zusammenarbeit in Organisationen maximal freudvoll, produktiv und effizient zu gestalten.

Unsere HR-Abteilung hat – auch dank unserer KI-Diagnostik – in 2024 alles richtig gemacht. Mit diesem wunderbaren Team im Rücken verabschiede ich mich voller Dankbarkeit in ein paar entspannte Weihnachtstage. Und blicke mit Vorfreude auf die neuen Verbindungen zwischen Menschen und Organisationen, die wir in 2025 mit Zortify schaffen werden.

Happy Holidays!

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

13 + 1 Bias in Recruiting: How to Recognize and Overcome Them to Find Truly Suitable Candidates