Budget-Killer Fehlbesetzungen:

Wie Unternehmen mit wenig Aufwand ihr Hiring messbar verbessern

Rund 14 % aller Neueinstellungen scheitern. Bei 50 Einstellungen pro Jahr können daraus schnell über 300.000 Euro direkte Kosten entstehen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Der eigentliche Schaden zeigt sich später: sinkende Teamleistung, verlorene Innovationskraft und ein Dominoeffekt, der Leistungsträger:innen zur Konkurrenz treibt. Fehlbesetzungen wirken wie ein schleichendes Leck im System. Genau deshalb bleiben sie oft lange unadressiert. Zeit, das zu ändern.

Der Dominoeffekt: Von der Fehlbesetzung in die Krise

Die offensichtlichen Kosten sind bekannt: Recruiting-Aufwand, Onboarding, Gehalt über Monate, erneute Suche. Studien beziffern die Ersatzkosten – je nach Rolle und Seniorität – auf 50 % bis hin zum Vierfachen des Jahresgehalts.

Doch selbst diese Zahlen greifen zu kurz. Denn bis eine Fehlbesetzung klar erkennbar wird, sind oft schon sechs bis zwölf Monate vergangen. In dieser Zeit kompensiert das Team, etwa durch längere Arbeitstage und höheren Abstimmungsaufwand. Der Stress steigt, die Qualität sinkt, das Risiko für Erschöpfung und Burnout nimmt strukturell zu. Entscheidend ist: Der Schaden bleibt selten bei einer einzelnen Person. Fehlbesetzungen können Kettenreaktionen auslösen, die ganze Bereiche destabilisieren. Spätestens hier wird klar: Das ist kein „weiches“ Kulturthema, sondern messbarer Business Impact von Personalentscheidungen.

Skills-first trifft Personality-first

Viele Organisationen fokussieren noch immer zu einseitig auf die fachliche Qualifikation von Bewerber:innen und zu wenig auf das, was Menschen im Alltag wirklich erfolgreich macht: Ownership, Integrität, Resilienz, Lernfähigkeit und Zusammenarbeit. Oxford Economics bringt es zugespitzt auf den Punkt: Führungskräfte werden wegen ihrer fachlichen Qualifikation eingestellt – und wegen ihrer Persönlichkeit wieder entlassen. Die Lösung liegt nicht im Entweder-oder, sondern in einer klugen Kombination:

- Skills-based, um die fachliche Grundlage abzusichern,

- Personality-based, um die Wahrscheinlichkeit nachhaltiger Performance zu erhöhen.

Wichtig: Es geht nicht darum, mehr zu testen, sondern besser zu entscheiden. Der Schlüssel liegt in der Vorhersagbarkeit von Performance.

Von Bauchgefühl zu messbaren Ergebnissen

Hier setzt KI-gestützte Persönlichkeitsdiagnostik an: Sie kann die Prognosequalität beruflicher Leistung deutlich erhöhen. Unternehmen berichten von 31 % schnelleren Hiring-Zeiten mit KI-Tools, 50 % besserer Quality of Hire und – bei sauberer Implementierung – 56–61 % weniger unbewussten Vorurteilen.

So funktioniert persönlichkeitsbasiertes Recruiting:

- NLP statt Multiple Choice: KI analysiert offene Textantworten. Die Ergebnisse sind weniger sozial erwünscht und näher an der tatsächlichen Denk- und Kommunikationslogik.

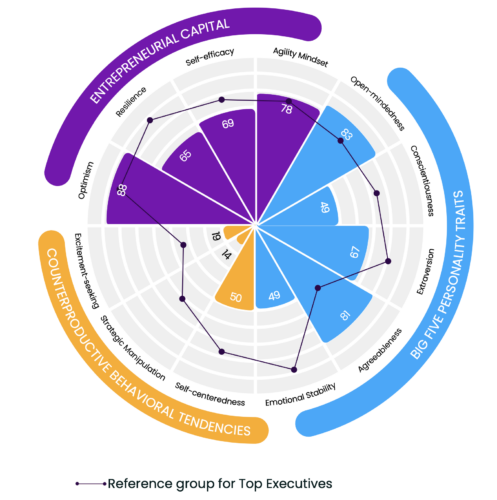

- Big-5-Modell: Misst wissenschaftlich validierte Dimensionen wie Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus.

- Entrepreneurial Capital: Umfasst Eigenschaften, die in dynamischen Umfeldern zählen – etwa Risikobereitschaft, Innovationskraft und Problemlösefähigkeit.

- Kulturelle Passung: Abgleich von Persönlichkeit mit Werten, Arbeitsweise und Teamdynamik.

Statt „passt schon“ erhalten Organisationen datenbasierte Erfolgswahrscheinlichkeiten und damit planbare Teamkapazitäten sowie verlässlichere Projektumsetzung. Die KPIs sind klar: kürzere Time-to-Fill, höhere Offer Acceptance Rate, bessere Quality of Hire, höhere Retention Rate und kürzere Time-to-Productivity. Gerade letztere wird häufig unterschätzt: Passende Mitarbeiter:innen werden schneller produktiv.

HR: Vom Prozess-Owner zur Entscheidungsinstanz

Wenn Recruiting als strategische Wertschöpfung verstanden wird, verändert sich auch die Rolle von HR automatisch. HR ist dann nicht länger die Instanz, die Termine koordiniert und Prozessschritte „durchmoderiert“, sondern die Funktion, die den Entscheidungsstandard setzt. Das heißt: HR verantwortet nicht nur, dass Einstellungen stattfinden, sondern dass sie in hoher Qualität stattfinden, also nachvollziehbar und business-relevant. HR sorgt für Governance, Fairness und Compliance, ohne an Geschwindigkeit zu verlieren.

Mehr Stabilität, weniger Rework, mehr Führungskapazität

Langfristig entsteht ein System, das nicht nur schneller besetzt, sondern besser. Weniger Fehlbesetzungen bedeuten weniger Reibungsverluste, stabilere Teams und mehr Führungskapazität für Wertschöpfung statt Schadensbegrenzung.

Unternehmen, die 2026 ihren Entscheidungsstandard modernisieren, gewinnen in einer Arbeitswelt, in der Anpassungsfähigkeit, Verantwortung und kulturelle Kohäsion über Wettbewerbsfähigkeit entscheiden.

Laden Sie das Whitepaper herunter „Der Business Impact schneller und richtiger Recruiting-Entscheidungen“

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

1 von 700 reicht nicht! – Wie Unternehmen wirklich kompetenzbasiertes Recruiting umsetzen

Drei Viertel der Unternehmen haben in den vergangenen Jahren angekündigt, Kandidat:innen stärker nach ihren tatsächlichen Fähigkeiten und Kompetenzen statt nach formalen Abschlüssen zu beurteilen. Ein Harvard-Studie zeigt jedoch eine deutliche Diskrepanz zu den Versprechungen.

2025 Check-Out mit Marcus & Florian, CEOs von Zortify

Was denkt ihr: Wo steht die HR-Branche heute wirklich beim Thema KI – jenseits des Hypes?

Florian: Viele Unternehmen befinden sich aktuell vor allem in Restrukturierungsprozessen. KI wird hier vor allem eingesetzt, um Effizienz zu steigern und Performance-Management-Prozesse zu optimieren.

Bias out. ROI rein. Wie KI-Regulierung zum Erfolgstreiber wurde

Wie KI im Recruiting vom Tool zum Zukunftstreiber wurde

Februar 2025. Während einige Unternehmen hektisch ihre KI-gestützten Recruiting-Prozesse überprüfen, um die EU AI Act-Anforderungen in letzter Minute zu erfüllen, herrscht anderswo Gelassenheit. Dort hat man die Monate zuvor genutzt, ….

1 von 700 reicht nicht!

– Wie Unternehmen wirklich kompetenzbasiertes Recruiting umsetzen

Drei Viertel der Unternehmen haben in den vergangenen Jahren angekündigt, Kandidat:innen stärker nach ihren tatsächlichen Fähigkeiten und Kompetenzen statt nach formalen Abschlüssen zu beurteilen. Die Harvard-Studie „Skills-Based Hiring: The Long Road from Pronouncements to Practice“ zeigt jedoch eine deutliche Diskrepanz zu den Versprechungen: Von allen Neueinstellungen im Jahr 2023 war weniger als eine von 700 das Resultat aufgehobener Abschlussanforderungen.

Diese Zahl ist kein Rückschlag, sondern ein Spiegel: Sie macht deutlich, wie viel Potenzial ungenutzt bleibt – und wie viel Wachstum möglich wird, wenn Unternehmen Persönlichkeit und Fähigkeiten tatsächlich konsequent in den Vordergrund rücken.

Die Forschung der Harvard Business School und des Burning Glass Institute zeigt auch eindrucksvoll, wohin die Reise gehen kann. Die Unternehmen, die den Wandel bereits vollzogen haben – die sogenannten “Leaders”, rund drei Prozent des Marktes – rekrutieren 18 % mehr Bewerber ohne akademischen Abschluss für Rollen, die zuvor einen verlangten. Vor allem erzielen sie eine deutlich höhere Qualität ihrer Hires und höhere Retention-Raten. Joseph B. Fuller (HBS) betont, dass die bloße Änderung von Stellenanzeigen nicht ausreicht. Es brauche ein Umdenken bei Hiring Manager:innen, in der Unternehmenskultur und in den Einstellungsprozessen. Die entscheidende Erkenntnis: Transformation entsteht nicht aus besseren Absichten, sondern aus besseren Systemen.

Persönlichkeit frühzeitig im Prozess analysieren

Der erste Schritt für skillbasiertes Recruiting, welches das tatsächliche Potenzial einer Person sichtbar macht, liegt darin, technologisch gestützte Persönlichkeitsdiagnostik frühzeitig im Prozess einzusetzen. Ob vor, während oder nach dem CV-Screening: Ziel ist, Denkweisen, kognitive Fähigkeiten, Charakterzüge und damit verbunden konkrete Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten datenbasiert zu erkennen, bevor menschliche Auswahlentscheidungen getroffen werden.

Outcome statt Biografie verstehen

Diese Veränderung gelingt nur, wenn zuvor definiert wird, was Erfolg in einer Rolle eigentlich bedeutet. Viele Unternehmen unterschätzen diese Phase. Anders die „Leader“-Unternehmen aus der eingangs erwähnten Studie: Sie fragen nicht, was Kandidat:innen mitbringen müssen, sondern was sie in der Rolle erreichen sollen. Das verschiebt den Fokus von formalen Anforderungen hin zum Outcome. Leitfragen fürs Recruiting ohne Lebenslauf sind z.B.:

- Welche Denkstile unterstützen langfristige Performance?

- Welche Persönlichkeitsmerkmale fördern Teamdynamik?

- Welche kognitiven Fähigkeiten ermöglichen schnelles Lernen?

Wer diese Fragen strukturiert beantwortet, öffnet den Blick für Talente, die traditionelle Prozesse nie erfasst hätten. Damit wird Recruiting ohne Lebenslauf möglich.

Fairness und Objektivität im Recruiting sicherstellen

Auch bei klaren Erfolgskriterien bleibt menschlicher Bias ein Hindernis. Wir bevorzugen unbewusst Menschen, die uns ähnlich sind. Wenn Unternehmen akademische Filter entfernen, aber keine objektiven Kriterien setzen, kann sich der Bias sogar verstärken.

“Leaders” begegnen dem mit konsequenter Struktur, darunter “Blind Recruitment” und standardisierte Bewertungsraster.

84 % der UK-Unternehmen geben offen zu, dass Unconscious Bias wirkt. Doch der Unterschied entsteht dort, wo diese Erkenntnis in Systeme übersetzt wird, die Potenzial sichtbar machen, statt Subjektivität zu verstärken.

Mit KI kompetenzbasiertes Recruiting skalieren

KI-Modelle, die auf Lebensläufen trainiert werden, reproduzieren zwangsläufig vergangenheitsbezogene Muster. Tools, die hingegen auf Persönlichkeits- und Performance-Daten basieren, eröffnen völlig neue Möglichkeiten. Natural Language Processing, das offene Antworten analysiert, erkennt Denk- und Kommunikationsmuster in einer Tiefe, die traditionelle Assessments nicht erfassen können. Für Unternehmen mit hohen Bewerbungsvolumina – insbesondere IT, Consulting und Finanzdienstleistungen – entsteht dadurch ein skalierbarer, objektiver und fairer Weg, Persönlichkeit und Potenzial sichtbar zu machen, ohne Qualität einzubüßen. KI wird damit nicht zum Entscheidungsträger, sondern zum Ermöglicher besserer menschlicher Entscheidungen.

Die 1-von-700-Lücke schließen

Unternehmen, die erfolgreich auf kompetenzbasiertes Recruiting umstellen, gehen systematisch vor:

- Recruiting Funnel-Analysen zeigen, wo die 1-zu-700-Lücke entsteht

- Pilotierung für einzelne Rollen mit Assessments und strukturierten Interviews

- Performance-Evaluation nach 6, 12 und 18 Monaten liefert belastbare Daten

- Ergebnisse statt Meinungen senken Skepsis gegenüber neuen Prozessen

- Validierte Assessments, geschulte Recruiter:innen, KPIs und Systeme sichern nachhaltigen Hiring-Erfolg

Messbarer Talentvorsprung

Bewerber ohne Abschluss in ehemals degree-pflichtigen Rollen erzielen im Durchschnitt eine zehn Prozentpunkte höhere Retention und erleben Gehaltszuwächse von 25%. Sie zeigen überdurchschnittliche Motivation, weil sie Chancen erhalten, die ihnen traditionell verwehrt geblieben wären. Für Unternehmen bedeutet dies: bessere Matches, stabilere Teams und Zugang zu Talenten, die der Wettbewerb weiterhin übersehen wird.

Unternehmen, die Persönlichkeit als wirtschaftlichen Wert begreifen, Potenzial als Zukunftswährung anerkennen und kompetenzbasiertes Recruiting so gestalten, dass nicht Biografie, sondern Wirkung entscheidet, werden im Wettbewerb um die besten Talente sehr wahrscheinlich sehr bald die Nase vorn haben. Die erfolgreichsten drei Prozent haben vorgemacht, wie es geht. Jetzt müssen Unternehmen entscheiden, ob sie zu den nächsten 30 % gehören wollen, die nachziehen.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

Retention vorhersagen: So vermeiden Unternehmen teure Mitarbeiter Fluktuation

In vielen Organisationen liegen die tatsächlichen Kosten von Fluktuation im toten Winkel der Recruiting-Strategie. Während enorme Ressourcen in Jobprofile, Hiring Funnels und Assessment-Prozesse fließen, um die richtigen Mitarbeiter zu finden, bleibt eine entscheidende Frage unbeantwortet: Wird die heute eingestellte Person in 18 Monaten noch im Unternehmen sein?

GenZ Talente erkennen in Zeiten von GPT Bewerbungen

Wie Talente auffallen und Unternehmen erkennen, wer wirklich passt.

Die Bewerbung klingt makellos. Jedes Wort sitzt. Jede Formulierung trifft den Ton. Und genau das ist das Problem. Seit ChatGPT den Mainstream erreicht hat, ähneln sich Bewerbungen zunehmend. Aktuelle Daten zeigen, dass rund die Hälfte aller Bewerber:innen inzwischen KI-Tools für ihre Unterlagen nutzt.

High Performer warten nicht: Wie Sie sich mit schnellen Entscheidungen die besten Talente sichern

Geschwindigkeit im Recruiting ist kein operatives Detail, sondern ein strategischer Wettbewerbsfaktor. Unternehmen, die zu lange brauchen, um zu entscheiden, verlieren systematisch High Performer an agilere Wettbewerber. Zudem zeigen Studien, dass längere Prozesse keine besseren Einstellungen bringen. Im Gegenteil.

Retention vorhersagen: So vermeiden Unternehmen teure Mitarbeiter Fluktuation

In vielen Organisationen liegen die tatsächlichen Kosten von Fluktuation im toten Winkel der Recruiting-Strategie. Während enorme Ressourcen in Jobprofile, Hiring Funnels und Assessment-Prozesse fließen, um die richtigen Mitarbeiter zu finden, bleibt eine entscheidende Frage unbeantwortet: Wird die heute eingestellte Person in 18 Monaten noch im Unternehmen sein?

Aktuelle Daten zeigen eine durchschnittliche Fehlbesetzungsquote von 14 %, in Nachwuchsprogrammen sogar 30 %. Bei 50 Einstellungen pro Jahr entstehen dadurch bereits Verluste weit im sechsstelligen Bereich. Ein Großteil dieser Kosten wäre vermeidbar, wenn im Recruiting nicht nur die Erfolgswahrscheinlichkeit, sondern ebenso die Kündigungswahrscheinlichkeit berücksichtigt würde – mit dem Ziel, Mitarbeiter:innen zu binden statt sie nach kurzer Zeit wieder ersetzen zu müssen.

Was Mitarbeiter Fluktuation wirklich kostet

Die bekannten Kostenpunkte, wie Recruiting-Aufwand, Onboarding und Trainings bilden nur die Spitze des Eisbergs. Tatsächlich verursachen Fehlbesetzungen – je nach Rolle – zwischen 45.000 und 100.000 Euro, bei Führungskräften sogar bis zu 300.000 Euro. Allein die direkten Aufwände für Suche und Einarbeitung summieren sich auf bis zu 60.000 Euro.

Hinzu kommen verdeckte Kosten:

- Produktivitätsverluste,

- demotivierte Teams,

- Know-how-Abfluss sowie

- Reputationsschäden.

Unternehmen haben es selbst in der Hand, diese zu vermeiden. Denn häufig verlassen Mitarbeitende das Unternehmen nicht wegen der Aufgabe, sondern aufgrund eines Erwartungsbruchs, also Mustern, die bereits im Recruiting-Prozess sichtbar gewesen wären.

Ursachen der Mitarbeiter Fluktuation verhindern

Aktuelle Daten zeigen: Frühfluktuation ist selten Zufall. 14 % der Mitarbeitenden gehen, weil die Aufgaben nicht ihren Erwartungen entsprechen, und 17 % aufgrund einer kulturellen Fehlpassung. Der SHRM Global Culture Report bestätigt: 64 % der Beschäftigten, die ihre Unternehmenskultur negativ wahrnehmen, gehen aktiv auf Jobsuche. Wer Mitarbeiter Fluktuation verhindern will, muss genau diese Muster verstehen.

Der gemeinsame Nenner: Mismatch zwischen Erwartungen, Kultur und Persönlichkeit. Diese Risiken sind vorhersagbar, allerdings nicht durch Intuition, sondern durch datenbasierte Persönlichkeitsanalyse.

Unsichtbare Red Flags erkennen

Die wirklich kostspieligen Fehlentscheidungen entstehen selten durch offensichtliche Warnsignale, sondern durch Persönlichkeitsmuster, die im Interview unsichtbar bleiben. KI-basierte Verfahren auf Basis der Big Five sowie des von Zortify entwickelten Entrepreneurial Capital machen genau diese Risiken messbar – bereits beim Prozess, die passenden Mitarbeiter:innen zu finden.

Die Big Five zeigen unter anderem:

- wie stabil jemand unter Druck bleibt (Emotionale Stabilität und Frustrationstoleranz),

- ob Autonomiebedürfnis und Organisationsstruktur zusammenpassen und

- wie gut Personen in Veränderung, Ambiguität und hoher Komplexität bestehen.

Das Entrepreneurial Capital ergänzt diese Analyse um zukunftskritische Kompetenzen wie Resilienz, Selbstwirksamkeit, Agilität und Lösungsorientierung, also genau jene Faktoren, die über langfristige Performance und Retention entscheiden.

In Kombination decken Big Five und Entrepreneurial Capital die unsichtbaren Red Flags auf, die Early Attrition auslösen: Persönlichkeits- und Kontextmismatches, fragile Stressprofile und unrealistische Erwartungsbilder. Genau dort, wo Bauchgefühl versagt, liefert KI eine solide Entscheidungsbasis.

Mit KI Retention prognostizieren

Moderne NLP-basierte Verfahren analysieren, wie Menschen denken, priorisieren und mit Unsicherheit umgehen. So entsteht eine belastbare Prognose für langfristige Bindung – und damit die Möglichkeit, Mitarbeiter zu binden, bevor Kündigungsrisiken entstehen.

Unternehmen, die solche Daten nutzen, können ihre Fehlbesetzungsquote um rund 30 % senken. Oft amortisiert bereits die Vermeidung einer einzigen Fehlbesetzung die gesamte Technologieinvestition.

Typische Green Flags bei Bewerber:innen umfassen:

- realistische Selbsteinschätzung,

- Wertekongruenz,

- eine bewusste Entscheidung für die konkrete Rolle sowie

- die Fähigkeit, Bedürfnisse und Grenzen zu kommunizieren.

Gleichzeitig profitieren Unternehmen, wenn sie den Arbeitsalltag unverblümt darstellen. Die besten Talente bevorzugen klare Realitätsbilder. Überraschungen am ersten Tag dagegen kosten Vertrauen und treiben Fluktuation.

Der Business Case: Datenbasierte Entscheidungen sparen viel Geld

Für ein Unternehmen mit 50 Einstellungen ergibt sich folgendes Bild:

- Fehlbesetzungsquote ohne datenbasierte Verfahren: 14 %, entspricht 7 Fehlbesetzungen

- Kosten: 7 × 45.000 Euro = 315.000 Euro

- Mit Persönlichkeitsanalyse: Fehlbesetzungsquote 10 %, entspricht 5 Fehlbesetzungen

- Kosten: 5 × 45.000 Euro = 225.000 Euro

- Einsparung: 90.000 Euro pro Jahr bei rund 35.000 Euro Technologieinvestition

- ROI: 2,6 x, Payback in weniger als 5 Monaten

Neben den finanziellen Effekten profitieren Unternehmen durch stabilere Teams, höheren Wissenserhalt, bessere Performance und ein Employer Branding, das langfristige Bindung signalisiert.

Was Unternehmen sofort tun können

- Kurzfristig: Analyse vergangener Fluktuationsfälle: Welche Signale waren bereits im Recruiting sichtbar, als es darum ging, diese Mitarbeiter:innen zu finden?

- Mittelfristig: Retention nach Hiring-Kanal und Persönlichkeitsprofil tracken, kulturelle Passung messen, Onboarding anhand individueller Profile personalisieren – alles mit dem Ziel, Mitarbeiter zu binden. .

- Strategisch: Frühzeitige Implementierung rechtskonformer, transparenter KI-Systeme zur Minimierung von Bias und Fehlbesetzungsrisiken, insbesondere vor dem Hintergrund des EU AI Act, um systematisch Mitarbeiter Fluktuation verhindern zu können.

Mit KI gegen Talentknappheit

Die teuersten Fehler im Recruiting sind nicht die Kandidat:innen, die im Prozess ausscheiden, sondern jene, die eingestellt werden und wenige Monate später kündigen. Fehlbesetzungen sind dabei kein isoliertes HR-Thema, sondern ein strategisches Business-Risiko im sechsstelligen Bereich.

Persönlichkeitsbasierte Assessments sind damit zu einem geschäftskritischen Werkzeug geworden. Organisationen, die Fluktuation vorhersagen können, treffen bessere Entscheidungen. Sie finden Mitarbeiter:innen, die wirklich passen, und schaffen die Voraussetzungen, um diese Mitarbeiter:innen zu binden. In einem Markt, in dem Talent die knappste Ressource ist, wird die Fähigkeit, Mitarbeiter Fluktuation verhindern zu können, zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

GenZ Talente erkennen in Zeiten von GPT Bewerbungen

Wie Talente auffallen und Unternehmen erkennen, wer wirklich passt.

Die Bewerbung klingt makellos. Jedes Wort sitzt. Jede Formulierung trifft den Ton. Und genau das ist das Problem. Seit ChatGPT den Mainstream erreicht hat, ähneln sich Bewerbungen zunehmend. Aktuelle Daten zeigen, dass rund die Hälfte aller Bewerber:innen inzwischen KI-Tools für ihre Unterlagen nutzt.

High Performer warten nicht: Wie Sie sich mit schnellen Entscheidungen die besten Talente sichern

Geschwindigkeit im Recruiting ist kein operatives Detail, sondern ein strategischer Wettbewerbsfaktor. Unternehmen, die zu lange brauchen, um zu entscheiden, verlieren systematisch High Performer an agilere Wettbewerber. Zudem zeigen Studien, dass längere Prozesse keine besseren Einstellungen bringen. Im Gegenteil.

Predictive Hiring: Wie HR Mitarbeiter Motivation und Mitarbeiter Produktivität schon im Interview erkennt

Und warum brillante Lebensläufe oft zu teuren Fehlbesetzungen führen.

Der Lebenslauf glänzt, das Interview verläuft reibungslos, die Referenzen wirken makellos. Doch sechs Monate später zeigt sich: Der neue Kollege ist zwar hochqualifiziert, aber innerlich längst ausgestiegen.

GenZ Talente erkennen in Zeiten von GPT Bewerbungen

Wie Talente auffallen und Unternehmen erkennen, wer wirklich passt

Die Bewerbung klingt makellos. Jedes Wort sitzt. Jede Formulierung trifft den Ton. Und genau das ist das Problem.

Seit ChatGPT den Mainstream erreicht hat, ähneln sich Bewerbungen zunehmend. Aktuelle Daten zeigen, dass rund die Hälfte aller Bewerber:innen inzwischen KI-Tools für ihre Unterlagen nutzt. Bei Studierenden, also den zukünftigen GenZ Mitarbeitenden, sind es sogar 57 %.

Was als Demokratisierung guter Bewerbungen begann, wird nun zur Herausforderung für beide Seiten:

- Bewerber:innen fragen sich, wie sie sich noch abheben können, wenn alle Bewerbungen gleich klingen.

- Unternehmen müssen herausfinden, wer wirklich zu ihnen passt.

Von Perfektion zu Unsichtbarkeit

Klassische Bewerbungsunterlagen verlieren rapide an Aussagekraft. Bonnie Dilber, Recruiting Manager bei Zapier, bringt es auf den Punkt: „Etwa 25 % der Bewerbungen wirken mittlerweile KI-generiert.“

Doch das liegt nicht daran, dass GenZ Mitarbeitende weniger motiviert sind. Im Gegenteil. Sie nutzen KI selbstverständlich als Werkzeug. Das ist eine Kompetenz, keine Schwäche. Aber: Wenn alles perfekt wirkt, wird es schwer, Persönlichkeit, Haltung und Potential zu erkennen.

Gerade in einem Arbeitsmarkt, der sich vielerorts wieder zu einem Arbeitgebermarkt entwickelt, zählen Qualitäten wie Echtheit, Selbstreflexion, Lernbereitschaft und Veränderungsfähigkeit. Unternehmen wollen verstehen, wer hinter der Bewerbung steckt, nicht nur, wie gut jemand prompten kann.

Wie sich GenZ Mitarbeitende abheben können

In einer Welt perfekter Bewerbungen wird daher Authentizität zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal. Ehrlich mit eigenen Stärken und Schwächen umzugehen, Erfahrungen zu reflektieren und zu zeigen, was man lernen will – das fällt auf.

Gerade bei Einstiegsjobs, die zunehmend von KI-Tools geprägt sind, suchen Unternehmen nach Menschen, die denken können, sich hinterfragen und wachsen wollen. Wer zeigt, dass er oder sie lernfähig, anpassungsbereit und reflektiert ist, hebt sich deutlich von der Masse ab.

Persönlichkeit zeigt sich nicht in Floskeln

Psycholinguistische Forschung – etwa von James Pennebaker – zeigt: Unsere Sprachmuster sind so individuell wie Fingerabdrücke. Nicht was wir sagen, sondern wie wir formulieren, verrät viel über unsere Denkweise, Entscheidungslogik und Werte.

Deshalb geht es in modernen Auswahlprozessen nicht mehr darum, das perfekte Anschreiben zu liefern, sondern zu zeigen, wie man denkt, handelt und reflektiert. Offene, situative Fragen – etwa zu echten Erfahrungen, schwierigen Entscheidungen oder Lernmomenten – schaffen genau diesen Raum für Authentizität. Hier trennt sich menschliche Substanz von der glatten KI-Oberfläche: Eine Maschine kann zwar überzeugend schreiben, aber sie hat keine echte Haltung, kein Gewissen, keine Lernkurve.

Smart auswählen – für beide Seiten

Technologie kann helfen, diese echten Signale sichtbar zu machen – etwa durch linguistische Mustererkennung und NLP-basierte Analysen. Sie identifiziert die wesentlichen Persönlichkeitsfaktoren für eine Rolle, schafft eine objektive Bewertungsbasis und erleichtert die finale Beurteilung durch erfahrene Recruiter:innen.

Alt: Lebenslauf-Screening – Vorstellungsgespräch – Assessment – Einstellungsentscheidung

Neu: Vorauswahl – KI-Assessment – Vertiefendes Vorstellungsgespräch – Datengestützte Einstellungsentscheidung

Für Unternehmen bedeutet das, weniger Zeit für oberflächliche CV-Screenings und die Auswertung der immer gleichen Anschreiben aufwenden zu müssen und mehr Fokus auf das legen zu können, was wirklich zählt: Potenzial, Lernfähigkeit und kulturelle Passung der GenZ Talente.

Die GenZ wiederum steht solchen technologiegestützten Assessments grundsätzlich offen gegenüber. Entscheidend ist, dass die Verfahren als fair wahrgenommen werden. Gleichzeitig haben GenZ Bewerber:innen, die ehrlich, reflektiert und authentisch auftreten, in einem persönlichkeitsorientierten Auswahlprozess viel bessere Chancen, sich von anderen abzuheben.

Mit Authentizität zum Perfect Fit

Fazit: Die besten GenZ Talente sind nicht die, die mit der makellosesten Bewerbung glänzen, sondern die, die zeigen, wer sie sind, was sie lernen wollen und wie sie mit Herausforderungen umgehen.

Wenn KI Bewerbungen vereinheitlicht, entsteht eine neue Differenzierungsebene in der Arbeit mit GenZ: Echtheit. Bewerber:innen können diese Ebene gezielt für sich nutzen. Unternehmen wiederum haben modernste KI-Technologie zur Verfügung, um die für sie wesentlichen Eigenschaften in Kandidat:innen zu erkennen. Von einem perfekten Match zwischen Rolle und Mensch profitieren am Ende beide.

Persönlichkeit spielt dabei die zentrale Rolle. Und die bleibt – perfekte Prompts hin oder her – im Kern unverwechselbar.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

High Performer warten nicht: Wie Sie sich mit schnellen Entscheidungen die besten Talente sichern

Geschwindigkeit im Recruiting ist kein operatives Detail, sondern ein strategischer Wettbewerbsfaktor. Unternehmen, die zu lange brauchen, um zu entscheiden, verlieren systematisch High Performer an agilere Wettbewerber. Zudem zeigen Studien, dass längere Prozesse keine besseren Einstellungen bringen. Im Gegenteil.

Predictive Hiring: Wie HR Mitarbeiter Motivation und Mitarbeiter Produktivität schon im Interview erkennt

Und warum brillante Lebensläufe oft zu teuren Fehlbesetzungen führen.

Der Lebenslauf glänzt, das Interview verläuft reibungslos, die Referenzen wirken makellos. Doch sechs Monate später zeigt sich: Der neue Kollege ist zwar hochqualifiziert, aber innerlich längst ausgestiegen.

EU AI Act Fristen: So nutzen smarte Unternehmen die Regulierung als Wettbewerbsvorteil

Was HR jetzt dringend tun muss

Wann EU AI Act Bestimmungen greifen und welche EU AI Act Fristen Sie nicht verpassen dürfen: Seit August 2024 ist der EU AI Act in Kraft und mit August diesen Jahres sind weitere Compliance-Fristen verstrichen. Für Unternehmen, die KI-Tools im Recruiting und in der Personalentwicklung nutzen, bedeutet das: Die Zeit der rechtlichen Grauzone ist vorbei.

Predictive Hiring: Wie HR Mitarbeiter Motivation und Mitarbeiter Produktivität schon im Interview erkennt

Und warum brillante Lebensläufe oft zu teuren Fehlbesetzungen führen

Der Lebenslauf glänzt, das Interview verläuft reibungslos, die Referenzen wirken makellos. Doch sechs Monate später zeigt sich: Der neue Kollege ist zwar hochqualifiziert, aber innerlich längst ausgestiegen. Eine klassische Fehlbesetzung, die nicht nur Gehalt und Recruiting-Kosten verschlingt, sondern auch Teams destabilisiert, Kund:innenbeziehungen belastet und Projekte verzögert.

Gallup beziffert die globalen Kosten mangelnder Mitarbeiter Motivation und fehlenden Mitarbeiter Engagements auf 8,9 Billionen US-Dollar pro Jahr. Das entspricht fast neun Prozent des weltweiten BIP. Nur 21 % der Mitarbeitenden sind wirklich engagiert bei der Arbeit, 62 % machen Dienst nach Vorschrift, 15 % arbeiten aktiv gegen Vorgesetzte und Teams. Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Problem nicht erst am ersten Arbeitstag beginnt, sondern schon im Recruiting. Viele Unternehmen prüfen akribisch, ob Kandidat:innen die fachlichen Aufgaben erfüllen können. Die entscheidende Frage lautet jedoch: Wird diese Person den Job mit echtem Mitarbeiter Engagement ausüben und damit nachhaltig zur Mitarbeiter Produktivität beitragen?

Was Mitarbeiter Engagement treibt

Mitarbeiter Engagement ist kein „Nice-to-have“, sondern der wichtigste Performance-Treiber moderner Organisationen. Studien identifizieren drei Beziehungsfelder, die maßgeblich über Mitarbeiter Motivation, Bindung und damit auch Ergebnisse entscheiden:

- Mitarbeitende – Führungskraft: Vertrauen, Klarheit und Sinn sind hier ausschlaggebend. Bis zu 70 % der Unterschiede im Mitarbeiter Engagement lassen sich direkt auf die Führungskraft zurückführen.

- Mitarbeitende – Kolleg:innen: Teams mit hohem Mitarbeiter Engagement verzeichnen 59 % weniger Fluktuation, selbst in Organisationen mit generell hoher Kündigungsquote.

- Mitarbeitende – Kund:innen: Engagierte Mitarbeitende steigern die Kund:innenerfahrung und erhöhen Umsätze. Studien belegen bis zu 10 % mehr Kundenzufriedenheit und bis zu 20 % Umsatzsteigerung.

Diese Beziehungen sind keine weichen Faktoren. Sie entscheiden darüber, ob ein Projekt gelingt, ob ein Team zusammenhält und ob Kund:innen langfristig loyal bleiben. Dennoch erfassen traditionelle Interviews kaum Faktoren, die auf eine gelingende Beziehung auf diesen drei Ebenen hinweisen. Eine Standardfrage wie „Sind Sie ein Teamplayer?“ sagt nichts darüber aus, ob jemand tatsächlich funktionierende Beziehungen im Arbeitsumfeld aufbauen kann.

Persönlichkeit als Schlüssel für Mitarbeiter Motivation

Die Persönlichkeitsforschung hat gezeigt, dass Eigenschaften wie Gewissenhaftigkeit (Conscientiousness), Kooperationsbereitschaft (Agreeableness) oder emotionale Stabilität (niedriger Neurotizismus) verlässliche Prädiktoren für Leistung, Bindung und Kund:innenorientierung sind. Klassische Fragebögen und Interviews können diese Eigenschaften jedoch nicht zuverlässig messen. Recruiter:innen sehen sich dabei häufig zwei Verzerrungen gegenübergestellt:

- Soziale Erwünschtheit: Kandidat:innen geben Antworten, von denen sie glauben, dass sie als „richtig“ gelten und nicht unbedingt solche, die ihre authentische Persönlichkeit widerspiegeln.

- Das Interview-Ich: Bewerber:innenantworten sind oft bewusst konstruiert und zeigen ein idealisiertes Selbstbild statt tatsächlicher Verhaltensweisen.

Diese Effekte führen dazu, dass Unternehmen sich in falscher Sicherheit wiegen. Damit sind Fehlentscheidungen vorprogrammiert, wenn Persönlichkeit und Beziehungspotenzial unklar bleiben.

Sprache als Mitarbeiter Engagement Faktor

Unternehmen, die Mitarbeiter Engagement absichern wollen, setzen auf fundierte Persönlichkeitsanalysen, neueste KI-Technologie und Natural Language Processing (NLP) nutzen. Denn Studien zeigen, dass Menschen zwar kontrollieren können, was sie sagen, aber kaum, wie sie es sagen. Wortwahl, Satzstruktur, Zeichensetzung und Stil geben subtile Hinweise auf ihre Persönlichkeit, die sich schwer vollständig maskieren lassen. Anhand offener Textantworten, die Kandidat:innen in entspannter Atmosphäre vor dem Rechner formulieren, erkennen NLP-Modelle frühe Signale: etwa Hinweise auf ein erhöhtes Egozentrismus-Risiko oder auf eine ausgeprägte Kooperationsorientierung. Solche Unterschiede sind entscheidend, um das Potenzial für Mitarbeiter Motivation und langfristige Mitarbeiter Produktivität zu bewerten, lange bevor sie im Alltag sichtbar werden.

Mitarbeiter Engagement heißt Führung anerkennen

Ein oft übersehener Punkt: Mitarbeiter Engagement hängt nicht nur davon ab, wie gut eine Führungskraft führt, sondern auch davon, ob Mitarbeitende gute Führung erkennen und annehmen können. Studien zeigen, dass Mitarbeitende mit hoher Selbstwirksamkeit (Self-efficacy) und Offenheit selbst unter mittelmäßiger Führung engagiert bleiben, während andere schneller in den Rückzug gehen. Das bedeutet, dass nicht allein Führungskräfte Verantwortung tragen. Auch die Persönlichkeit der Mitarbeitenden beeinflusst maßgeblich, ob Führung wirkt. Gerade in anspruchsvollen Branchen wie Consulting, Finance oder IT/Tech, in denen Unsicherheit, Regulierungen und sich schnell ändernde Prioritäten zum Alltag gehören, sind diese Eigenschaften erfolgskritisch.

Mitarbeiter Engagement treibt Business Success

Die ökonomischen Effekte von hohem Mitarbeiter Engagement und starker Mitarbeiter Motivation sind messbar:

- 37% höhere Mitarbeiter Produktivität in hoch engagierten Teams,

- 23% mehr Profitabilität, weil motivierte Mitarbeitende bessere Kund:innenerlebnisse schaffen,

- 65% weniger Fluktuation.

Demgegenüber stehen die Kosten einer Fehlbesetzung. Diese kostet im Schnitt das 1,5- bis 3-fache Jahresgehalt; bei Senior-Rollen in IT, Consulting oder Finance bewegt sich der Schaden oft im sechsstelligen Bereich. Eine gezieltere Auswahl auf Basis authentischer Persönlichkeitsprofile kostet nur einen Bruchteil und amortisiert sich meist schon durch die Vermeidung einer einzigen Fehlbesetzung.

Vom Skill-Match zu Engagement-Match

Die entscheidende Frage für CEOs, HR Executives und Recruiter:innen lautet heute nicht mehr: Kann diese Person den Job? Sondern: Wird sie ihn engagiert ausüben? Mit KI-basierten Persönlichkeitsanalysen und der Auswertung offener Textantworten lässt sich diese Frage valide beantworten. Denn diese Methoden sind schwer manipulierbar und lassen sich sofort in den Recruiting-Prozess integrieren.

Gerade in sich schnell wandelnden Branchen gilt: Fachwissen kann man nachschulen. Mitarbeiter Engagement, Mitarbeiter Motivation und die daraus resultierende Mitarbeiter Produktivität jedoch nicht. Wer schon vor dem ersten Interview Tendenzen zur Beziehungsfähigkeit in den drei kritischen Bereichen — zur Führungskraft, zum Team und zu Kund:innen — sichtbar macht, trifft nicht nur bessere Einstellungsentscheidungen, sondern stärkt zugleich die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit seiner Organisation.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

Was introvertiert bedeutet und warum die introvertierte Führungskraft der Schlüssel zum Unternehmenserfolg ist

Was introvertiert bedeutet, wird im Arbeitskontext oft übersehen oder missverstanden. Extraversion gilt seit Langem als Indikator für Führungsqualität, weshalb extrovertierte Kandidat:innen in Auswahlprozessen einen klaren Vorteil haben. Doch aktuelle Studien machen deutlich: Diese Bevorzugung hat oft wenig mit tatsächlicher Leistung zu tun.

Die besten Teams bestehen nicht aus Klonen!

Der Cultural Fit galt lange als Goldstandard im Recruiting. Die Idee: Wer perfekt ins Team passt, wird automatisch erfolgreicher sein. Doch was als Qualitätsmerkmal gedacht war, entpuppt sich zunehmend als Innovationsbremse.

Führung neu denken: Warum Charisma in Krisen nicht reicht

In den ersten Wochen dieses Jahres traten 222 CEOs zurück. Ein Rekord seit Beginn der Erhebungen 2002 und 14 % mehr als im Vorjahr. Besonders alarmierend: 19 % der Nachfolger wurden lediglich interimistisch eingesetzt, während es Anfang 2024 nur 6 % waren.

Was introvertiert bedeutet und warum die introvertierte Führungskraft der Schlüssel zum Unternehmenserfolg ist

Was introvertiert bedeutet, wird im Arbeitskontext oft übersehen oder missverstanden. Extraversion gilt seit Langem als Indikator für Führungsqualität, weshalb extrovertierte Kandidat:innen in Auswahlprozessen einen klaren Vorteil haben. Doch aktuelle Studien machen deutlich: Diese Bevorzugung hat oft wenig mit tatsächlicher Leistung zu tun. Damit tritt ein zentrales Problem der Executive Search zutage: Klassische Verfahren blenden introvertierte Top-Talente aus. Unternehmen vergeben damit die Chance auf einige ihrer stärksten Führungspersönlichkeiten.

Besonders in anspruchsvollen Branchen, wie Finanzwesen, Versicherungen und Beratung, kann diese Verzerrung gravierende Folgen haben. Hier sind strategische Tiefe und Risikobewusstsein entscheidend, Eigenschaften also, in denen sich die introvertierte Führungskraft oft als überlegen erweist.

Die versteckten Fallen traditioneller Auswahlverfahren

Assessment Center: Performance vor Substanz

Das Problem liegt bereits in der DNA klassischer Assessment-Verfahren. Studien belegen einen alarmierenden Trend: 60 % der Interviewer:innen treffen ihre Entscheidung über Kandidat:innen innerhalb der ersten 15 Minuten, 5 % sogar in der ersten Minute. Diese Schnellurteile beruhen zwangsläufig auf oberflächlichen Faktoren wie Ausstrahlung, Redegewandtheit und „Executive Presence“ – Eigenschaften, die das wahre Potenzial einer introvertierten Führungskraft übersehen lassen.

Assessment Center verstärken diesen Bias zusätzlich: In Gruppendiskussionen dominieren naturgemäß die lauteren Stimmen, während reflektierte Beiträge untergehen. Was als Durchsetzungsvermögen gilt, ist oft nur eine andere Form der Informationsverarbeitung. Wer versteht, was introvertiert bedeutet, erkennt: Hier geht wertvolles strategisches Potenzial verloren.

Der Cultural-Fit-Trugschluss

Harvard-Professorin Youngme Moon bringt es auf den Punkt: Der ‘Soft Stuff’ ist oft nur ein Euphemismus für Bias. Menschen stellen Personen ein, die ihnen ähnlich sind, mit denen sie sich wohlfühlen, die aussehen, handeln und sprechen wie sie.

Der vermeintliche „Cultural Fit“ wird so zum Einfallstor für Similarity Bias. Die introvertierte Führungskraft wird als „nicht passend“ aussortiert, obwohl sie einem extrovertierten Mitbewerber fachlich und strategisch überlegen sein kann. Das zeigt, wie wichtig es ist zu verstehen, was introvertiert bedeutet: nicht mangelnde Führungskompetenz, sondern eine andere Art der Führung.

Netzwerkeffekte verstärken Homogenität

Eine Studie mit 123 deutschen Executive-Search-Berater:innen zeigte einen signifikanten In-Group-Bias: Männliche Headhunter:innen bevorzugten unbewusst männliche Kandidat:innen. Vergleichbare Mechanismen wirken auch zwischen Extrovertierten: Wer gut vernetzt ist und sich geschickt selbst vermarktet, wird eher „entdeckt“, unabhängig von der tatsächlichen Leistungsfähigkeit.

Was Unternehmen durch den Verzicht auf die introvertierte Führungskraft entgeht

Strategische Überlegenheit in volatilen Zeiten

Die aktuelle Forschung zeigt auch, dass eine introvertierte Führungskraft in „intellektueller Stimulation“ und „Empowering Leadership“ herausragt, also in Führungsstilen, die in komplexen, dynamischen Märkten entscheidende Vorteile bieten.

In den mitunter stark regulierten Branchen im DACH-Raum sind diese Eigenschaften von hohem Wert. Beispiele:

- Finanzwesen & Versicherungen: Gründliche Risikoanalyse und ausgeprägtes Compliance-Bewusstsein – hier zeigt sich besonders deutlich, was introvertiert bedeutet: Tiefe vor Schnelligkeit, Qualität vor Quantität.

- Beratung: Nachhaltige Lösungen statt kurzfristiger Quick Wins – die introvertierte Führungskraft entwickelt langfristig wirksame Strategien.

- Alle Branchen: Effektive Krisenbewältigung durch Besonnenheit statt Aktionismus.

Der Self-Awareness-Vorteil

Eine Korn-Ferry-Analyse von 486 Unternehmen mit 7.000 Mitarbeitenden ergab: Organisationen mit schwacher finanzieller Performance hatten Führungskräfte mit 20 % mehr „blinden Flecken“ und einer 79 % höheren Wahrscheinlichkeit für geringe Selbstwahrnehmung.

Eine introvertierte Führungskraft verfügt tendenziell über eine ausgeprägtere Selbstwahrnehmung. Ein Wettbewerbsvorteil, der sich direkt in Unternehmensperformance übersetzt. Hier wird erneut klar, was introvertiert bedeutet: nicht Schwäche, sondern Reflexionsstärke.

Mitarbeiter:innenführung der Zukunft

Andere Studien fanden heraus: Eine introvertierte Führungskraft ist der extrovertierten tendenziell überlegen, wenn sie proaktive Teams leitet. In einer Arbeitswelt, in der Eigeninitiative und Empowerment entscheidend sind, erweisen sich die vermeintlich „zurückhaltenden“ Führungskräfte als effektiver.

KI-gestützte Lösung: Persönlichkeit wissenschaftlich erfassen

Die Grenzen menschlicher Bewertung

Die Zahlen sollten Unternehmen aufhorchen lassen: 48 % der neurodivergenten Menschen berichten im Rahmen des „Neurodiversity at Work Report 2024“, dass sie Rekrutierungsprozesse als unfair und voreingenommen empfinden. Eine Gruppe, die häufig introvertierte Eigenschaften aufweist.

Noch deutlicher wird das Problem beim Blind Hiring: Die Einstellungswahrscheinlichkeit für Frauen steigt dadurch um 25 bis 46 %. Das zeigt, wie stark oberflächliche Kriterien systematisch benachteiligen, ein Effekt, den wohl jede introvertierte Führungskraft bewusst oder unbewusst schon erlebt hat. Trainings zu Unconscious Bias helfen übrigens kaum: 48 % der HR-Manager:innen geben weiterhin zu, dass Bias ihre Entscheidungen beeinflusst.

Datengetriebene Alternativen

Die Lösung liegt in objektiver, KI-gestützter Persönlichkeitsanalyse. Sie ermöglicht Entscheider:innen einen wirklich realistischen ersten Eindruck eines Kandidaten oder einer Kandidatin. Binnen kürzester Zeit können KI-Tools von der Ausprägung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale auf die zu erwartende Business Performance und die Zusammenarbeit im Team schließen.

Konkrete Vorteile:

- Objektive Bewertung: Intelligente Hiring Assistants messen Kompetenz statt Kommunikationsstil und erkennen das wahre Potenzial einer introvertierten Führungskraft.

- Predictive Analytics: Sie prognostizieren Führungserfolg auf Basis empirischer Daten.

- Bias-Reduktion: Moderne, ethisch entwickelte KI-Systeme können menschliche Verzerrungen in der Kandidat:innenauswahl eliminieren.

Integration in bestehende Prozesse

Wichtig dabei: KI ersetzt die menschliche Bewertung nicht, sondern ergänzt sie intelligent. Während traditionelle Verfahren auf subjektiven Ersteindrücken beruhen, können datengetriebene Assessments tatsächliche Führungskompetenz zuverlässig vorhersagen, unabhängig davon, was introvertiert bedeutet oder wie extrovertiert eine Person erscheint.

Handlungsempfehlungen für HR und C-Level

Kurzfristige Maßnahmen:

- Bias-Trainings kritisch hinterfragen: Lieber strukturierte Prozesse implementieren, die berücksichtigen, was introvertiert bedeutet

- Assessment-Formate diversifizieren: Schriftliche Analysen und strukturierte Einzelgespräche einsetzen, um einer introvertierten Führungskraft gerecht zu werden

- Bewertungskriterien objektivieren: Weniger „Cultural Fit“, mehr messbare Kompetenzen und Mut zum „Cultura Add“

Die Investition in KI-gestützte Tools zahlt sich aus, indem die Kosten für Fehlbesetzungen sinken und Qualität sowie Team-Zufriedenheit unter einer introvertierten Führungskraft steigen.

Fazit: Der stille Paradigmenwechsel

Die Zukunft sollte nicht den lautesten, sondern den fähigsten Führungskräften gehören. Eine introvertierte Führungskraft bringt oft Kompetenzen mit, der in der modernen Arbeitswelt gebraucht werden. Wer versteht, was introvertiert bedeutet – nämlich reflektierte Tiefe statt oberflächlicher Performance –, erkennt das ungenutztes Potenzial in den eigenen Reihen. Die Leadership-Forschung dokumentiert den messbaren Vorteil introvertierter Führung bei proaktiven Teams, also solchen, die in anspruchsvollen und sich schnell wandelnden Umfeldern zu Höchstform auflaufen. Es lohnt sich also, Augen und Ohren zu spitzen, die leisen Zwischentöne hörbar zu machen und das zu lesen, was sich zwischen den Zeilen verbirgt. KI-Technologie macht es euch einfach und sorgt zuverlässig dafür, dass die richtigen Menschen auf den richtigen Positionen landen.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

Die besten Teams bestehen nicht aus Klonen!

Der Cultural Fit galt lange als Goldstandard im Recruiting. Die Idee: Wer perfekt ins Team passt, wird automatisch erfolgreicher sein. Doch was als Qualitätsmerkmal gedacht war, entpuppt sich zunehmend als Innovationsbremse.

Führung neu denken: Warum Charisma in Krisen nicht reicht

In den ersten Wochen dieses Jahres traten 222 CEOs zurück. Ein Rekord seit Beginn der Erhebungen 2002 und 14 % mehr als im Vorjahr. Besonders alarmierend: 19 % der Nachfolger wurden lediglich interimistisch eingesetzt, während es Anfang 2024 nur 6 % waren.

Wie dein Bauchgefühl Top-Kandidat:innen aussortiert

Wir halten uns für gründlich. Unsere HR-Prozesse für durchdacht. Unsere Hiring-Entscheidungen für fundiert. Die Forschung sagt: Wir irren uns. Die unbequeme Wahrheit: Unser Gehirn fällt in den ersten Sekunden ein Urteil über unser Gegenüber.

Führung neu denken: Warum Charisma in Krisen nicht reicht

In den ersten Wochen dieses Jahres traten 222 CEOs zurück. Ein Rekord seit Beginn der Erhebungen 2002 und 14 % mehr als im Vorjahr. Besonders alarmierend: 19 % der Nachfolger wurden lediglich interimistisch eingesetzt, während es Anfang 2024 nur 6 % waren.

Diese Zahlen sind kein bloßes Symptom politischer Unsicherheit, sondern Ausdruck eines tiefer liegenden Problems: Personalverantwortliche setzen bei der Auswahl von Führungskräften oft auf die falschen Persönlichkeitstypen. Die Faszination für charismatische, extrovertierte Kandidat:innen führt dazu, dass Persönlichkeiten mit hoher Selbstdarstellungskompetenz in Spitzenpositionen gelangen – oft zulasten von Charakter und Substanz.

Die Verlockung des ersten Eindrucks

Schon in der Childhood Leadership Study von 2025 zeigte sich: In 96 % der Klassen werden Kinder mit starker Selbstdarstellung als Anführer gewählt. Dieses Muster setzt sich im Berufsleben fort. Charismatische Kandidat:innen glänzen in Bewerbungsgesprächen, wirken selbstbewusst, inspirierend und präsentieren überzeugende Visionen. Meta-Analysen bestätigen: Gerade in Bewerbungs- und Auswahlverfahren mit Fremden werden solche Persönlichkeiten systematisch bevorzugt.

Charles O’Reilly von der Stanford Graduate School of Business warnt:

„Wir sehen die 10 % der Selbstdarsteller, die erfolgreich sind, und nennen sie Visionäre. Die 90 %, die scheitern und Schaden anrichten, ignorieren wir.“

Dieser Effekt erinnert an schnelle, aggressive Marken wie Shein oder Temu: glänzende Versprechen, schnelle Erfolge, aber oft mit unsichtbaren Kosten und langfristigen Schäden.

Introvertiert schlägt laut

Studien zeigen dann auch: Eher introvertierte CEOs sind langfristig erfolgreicher als ihre extrovertierten Kolleg:innen. Diese ruhigeren Führungspersönlichkeiten entscheiden überlegter und handeln nachhaltiger. Dennoch bevorzugen viele Auswahlverfahren noch immer das Gegenteil: laut, glänzend, extrovertiert.

Die kurzfristige Wirkung ist verführerisch, und ja, manchmal mit Blick auf schnelle Erfolge auch berechtigt: Ein:e charismatische:r Kandidat:in kann z.B. Stakeholder begeistern, Momentum erzeugen und für mediale Aufmerksamkeit sorgen. Doch langfristig fehlen mitunter strategische Tiefe, echte Teamorientierung und die Fähigkeit, auch in schwierigen Phasen Ruhe und Weitsicht zu bewahren. Impulsive Entscheidungen oder riskante Prestigeprojekte führen dann zu höherer Fluktuation, sinkendem Vertrauen und nicht selten zu finanziellen Verlusten und Imageschäden. Der anfängliche „Gain“ verwandelt sich so mittelfristig in einen schmerzhaften „Pain“ für die gesamte Organisation.

Der wahre Preis von Fehlbesetzungen

Laut McKinsey und Kienbaum können Fehlbesetzungen in Führungspositionen bis zum Dreifachen des Jahresgehalts kosten. Bei C-Level-Rollen summieren sich diese Schäden schnell auf Millionenbeträge. Hinzu kommen schwer messbare, aber gravierende Folgekosten: toxische Unternehmenskulturen, steigende Fluktuation, riskante Übernahmen oder manipulierte Aktienrückkäufe.

All das mindert nicht nur die Unternehmensperformance, sondern gefährdet auch das Vertrauen von Mitarbeitenden, Investor:innen und Märkten, mit langfristigen Folgen für Reputation und Wettbewerbsfähigkeit.

Junge Führungskräfte im Selbstdarstellungsmodus

Unsere 2021 für den Harvard Business Manager durchgeführte Studie mit fast 10.000 deutschen Teilnehmer:innen zeigt: Selbstdarstellungsorientierte Tendenzen sind in deutschen Führungsetagen weit verbreitet. Besonders junge Führungskräfte sind anfällig, verstärkt durch Social Media und den Trend zum „Personal Branding“. Drei kritische Muster stechen heraus: übersteigerte Selbstzentriertheit, impulsives Risikoverhalten und strategische Manipulation zur Durchsetzung eigener Interessen. Diese Entwicklungen machen deutlich, wie wichtig alternative Auswahlmethoden für Unternehmen sind.

KI statt Bauchgefühl

Klassische Assessments stoßen hier an ihre Grenzen. Sie basieren meist auf Selbsteinschätzungen, ein Spielfeld, auf dem gekonnte Selbstdarsteller:innen besonders geschickt sind. NLP-basierte Analysen (Natural Language Processing) gehen einen anderen Weg: Sie arbeiten mit offenen Textantworten der Kandidat:innen und decken unbewusste Sprachmuster auf, die Rückschlüsse auf zentrale Persönlichkeitsdimensionen erlauben. Manipulation wird so erheblich erschwert, während gleichzeitig eine tiefere, objektivere Einschätzung entsteht.

Solche Ansätze helfen nicht nur bei der Auswahl neuer Führungskräfte, sondern auch bei der Weiterentwicklung bestehender Top-Manager:innen. Sie liefern eine fundierte Grundlage für Coaching, Nachfolgeplanung und langfristige Kulturentwicklung weit über reine Besetzungsentscheidungen hinaus.

Charakter als Wettbewerbsvorteil

Unternehmen, die frühzeitig auf objektive, technologiegestützte Persönlichkeitsanalysen setzen, gewinnen mehr als nur Sicherheit bei der Besetzung von Schlüsselrollen. Sie schaffen eine Unternehmenskultur, in der Charakter, Integrität und langfristiges Denken zählen. So entsteht ein echter Wettbewerbsvorteil: Teams arbeiten vertrauensvoller zusammen, strategische Risiken werden reduziert und die Bindung wichtiger Leistungsträger steigt.

Am Ende geht es nicht darum, Charisma abzuwerten. Sondern vielmehr es mit Charakter, Substanz und Weitsicht zu verbinden. Nur so können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Führungskräfte nicht nur in guten Zeiten glänzen, sondern auch in Krisen Orientierung geben, Vertrauen schaffen und Stabilität sichern.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

Die besten Teams bestehen nicht aus Klonen!

Der Cultural Fit galt lange als Goldstandard im Recruiting. Die Idee: Wer perfekt ins Team passt, wird automatisch erfolgreicher sein. Doch was als Qualitätsmerkmal gedacht war, entpuppt sich zunehmend als Innovationsbremse.

HR-Effizienz: Wenn euer CHRO noch Köpfe zählt, verliert ihr bereits die besten!

Die Zahlen sind eindeutig – und alarmierend: Während IT und Marketing mit 3,14 % bzw. 7,5 % des Umsatzes ausgestattet werden, erhält HR im Durchschnitt gerade einmal 0,8 %. Das zeigt die aktuelle Gartner-Studie „2025 CHRO Budget Benchmarks“.

Wie dein Bauchgefühl Top-Kandidat:innen aussortiert

Wir halten uns für gründlich. Unsere HR-Prozesse für durchdacht. Unsere Hiring-Entscheidungen für fundiert. Die Forschung sagt: Wir irren uns. Die unbequeme Wahrheit: Unser Gehirn fällt in den ersten Sekunden ein Urteil über unser Gegenüber.

Wie dein Bauchgefühl Top-Kandidat:innen aussortiert

Wir halten uns für gründlich. Unsere HR-Prozesse für durchdacht. Unsere Hiring-Entscheidungen für fundiert. Die Forschung sagt: Wir irren uns.

Die unbequeme Wahrheit: Unser Gehirn fällt in den ersten Sekunden ein Urteil über unser Gegenüber. Auch wenn die endgültige Entscheidung für oder gegen eine:n Bewerber:in erst Minuten später getroffen wird, ist die Richtung längst vorgegeben. Der Rest des Bewerbungsgesprächs? – Reine Bestätigungssuche. Wir suchen nicht nach dem besten Kandidaten, sondern nach Gründen, warum unser Bauchgefühl stimmt.

Keine zweite Chance für den ersten Eindruck? – Doch!

Das Mantra „Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck“ ist im Recruiting nicht nur falsch, es ist fahrlässig. Es rechtfertigt oberflächliche Urteile und vorschnelle Bauchentscheidungen. Fakt ist: Der erste Eindruck ist fast immer unvollständig und oft irrelevant.

Was passiert in unserem Kopf in den ersten Sekunden? Wir bewerten Stimme, Aussehen, Händedruck, Augenkontakt – alles Dinge, die mit der Jobperformance wenig bis gar nichts zu tun haben. 48 % der Personalentscheider:innen geben offen zu, dass Vorurteile ihre Entscheidungen beeinflussen. Realistisch sind eher 100 %.

Die nächsten 30 Minuten Interview sind dementsprechend nicht viel mehr als eine Bühne für Confirmation Bias.

- Der brillante, aber introvertierte Entwickler? „Nicht präsent genug.“

- Die erfahrene Führungskraft mit Akzent? „Nicht kommunikationsstark.“

Das ist kein Einzelfall. Das ist das System. Der Druck ist real, die Selbsttäuschung auch. Time-to-Hire wird getrackt, Stellen müssen eigentlich gestern besetzt werden, und wir erzählen uns selbst, wir wären gründlich. Aber wir sind es nicht. Wir sind vor allem gründlich voreingenommen.

KI durchbricht den Kreislauf

Während wir also Bewerber:innen vermeintlich sorgfältig prüfen, analysiert moderne KI im selben Zeitfenster hunderte relevanter Persönlichkeitsmerkmale fokussiert, präzise und objektiv. Was unsere Intuition gefährdet, perfektioniert KI in Millisekunden. Sie gibt jedem Kandidaten eine echte zweite Chance. Basierend auf Daten, nicht auf Vorurteilen. Während wir nach Bestätigung suchen, scannt KI emotionslos das, was wirklich zählt.

Wenn Menschen an Grenzen stoßen und Maschinen glänzen

Unser Gehirn ist noch immer für das Steinzeitalter optimiert, heißt: für schnelle Freund-Feind-Erkennung, nicht für differenzierte Personalentscheidungen in einer globalisierten Wissensgesellschaft. Unbewusste Vorurteile sind evolutionäre Features, keine Bugs, die sich mal eben beheben lassen.

Was KI in Sekunden kann:

- Analyse von hunderten Persönlichkeitsdimensionen

- Bewertung ohne kulturelle Verzerrung

- Einheitliche Standards für alle Bewerber:innen

- Vorhersage der Job-Performance auf Basis valider Daten

Was Menschen in derselben Zeit tun:

„Der wirkt sympathisch.“

„Die passt nicht ins Team.“

Kurz: Wir erliegen unseren Vorurteilen, basierend auf Hautfarbe, Geschlecht, Akzent oder Ähnlichkeit der Bewerberin zum eigenen Lebenslauf. Der „Cultural Fit“ ist oft nur ein Deckmantel für diese unbewussten Vorurteile. Gemeinsam besuchte Universitäten, bekannte Namen, ähnliche Biografien: all das wirkt wie ein Filter. Es ist nur leider der falsche.

Die Frage an CEOs: Würdet ihr so investieren?

Würdet ihr eine Million Euro aus dem Bauch heraus investieren? Ohne Daten, ohne Analyse, ohne Risikoabschätzung?

Nein?

Warum also trefft ihr die wichtigste unternehmerische Entscheidung – die über euer Personal – wie beim Impulskauf? Jede Fehlbesetzung kostet euch das 1,5- bis 3-Fache des Jahresgehalts. Bei Führungskräften geht es schnell um über 200.000 € pro Fehler. Die „menschliche Intuition“ ist die teuerste Fehlentscheidung eures Unternehmens. Ihr investiert sechsstellige Beträge ins Employer Branding, während euer Auswahlprozess Top-Talente abschreckt. Abgelehnte Bewerber:innen sprechen miteinander. Schlechte Erfahrungen verbreiten sich viral – und kosten euch die nächste Generation von Talenten.

KI macht uns nicht arbeitslos, sie macht uns besser.

KI ersetzt keine Menschen. Sie ersetzt schlechte Menschenentscheidungen. Eine gute KI analysiert in Sekunden mehr Daten als wir Menschen im ganzen Gespräch. Nicht weil sie klüger ist, sondern weil sie nicht abgelenkt ist. Moderne KI-gestützte Diagnostik filtert präzise, effizient und objektiv. NLP-Technologie erkennt Persönlichkeitsmuster und Kompetenzen, während wir noch überlegen, ob der Händedruck fest genug war. Der Gamechanger: Wenn KI die Vorauswahl trifft, bewerten wir nicht mehr „einen Menschen“, sondern „einen bereits objektiv bewerteten, vielversprechenden Kandidaten“. Unsere Bias hat keine Chance mehr, das Gespräch von Sekunde eins zu prägen.

Strategien für die KI-gestützte Revolution der Personalauswahl

Der menschliche Touch ist im Recruiting fehl am Platz. Bewerber:innen der neuen Generation erwarten Fairness, nicht Folklore. Sie möchten bewertet werden für das, was sie können, nicht dafür, wie vertraut sie uns erscheinen. Unternehmen mit KI-gestütztem Recruiting werden daher systematisch die besseren Talente gewinnen.

So könnt ihr anfangen:

- Objektive Daten statt subjektiver Eindrücke: Definiert messbare Kriterien für jede Rolle. Lasst KI bewerten, bevor der Mensch entscheidet.

- Intelligente Vorauswahl = Effizienz: Nutzt KI für die erste, datenbasierte Filterung. Dann könnt ihr euch zu 100% auf die wirklich vielversprechenden Kandidat:innen konzentrieren. So kombiniert ihr maschinelle Präzision mit menschlicher Beurteilungskraft. Der Prozess verläuft schnell und gründlich.

- Feedback-Loops: Messt den Erfolg eurer Einstellungen nach sechs Monaten. Welche eurer Bauchgefühl-Entscheidungen hat sich bewährt? (Die Wahrheit könnte weh tun).

- Diversität durch Design: Integriert Fairness direkt in den Prozess. Gute KI ist nicht neutral, sie ist bewusst inklusiv. Wählt Anbieter mit Bedacht. Zur Checkliste

Der Moment der Wahrheit

Wir haben zwei Optionen:

Option 1: Weitermachen wie bisher. Uns einreden, dass 30 Jahre Recruiting-Erfahrung objektiver sind als datenbasierte Analyse. Zusehen, wie systematische Verzerrungen unser Team Millionen kosten und die besten Talente zur Konkurrenz treiben.

Option 2: Den Mut fassen, unsere eigenen Grenzen anzuerkennen und KI als das zu nutzen, was sie ist: Ein Werkzeug, das in Sekunden leistet, was Menschen in Minuten übersehen. Objektive Vorauswahl, die jedem Kandidaten und jeder Kandidatin die faire Chance gibt, die er oder sie verdient.

Die Entscheidung liegt bei uns. Aber wenn wir sie jetzt wieder nach Bauchgefühl treffen, haben wir diesen Text noch nicht verstanden.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

HR-Effizienz: Wenn euer CHRO noch Köpfe zählt, verliert ihr bereits die besten!

Die Zahlen sind eindeutig – und alarmierend: Während IT und Marketing mit 3,14 % bzw. 7,5 % des Umsatzes ausgestattet werden, erhält HR im Durchschnitt gerade einmal 0,8 %. Das zeigt die aktuelle Gartner-Studie „2025 CHRO Budget Benchmarks“.

HR unter Druck: KI-Kompetenz ist Pflicht – aber nicht alleinige Aufgabe von HR

Mit den Möglichkeiten von KI wachsen auch die Anforderungen an einen sorgfältigen und verantwortungsvollen Einsatz von KI-Systemen. Der EU AI Act, der seit Februar diesen Jahres schrittweise in Kraft tritt, nimmt Unternehmen stärker in die Verantwortung und macht KI-Kompetenz nicht nur zu einem Wettbewerbsvorteil, sondern zur Notwendigkeit.

Was Unternehmen ohne KI nie über ihre Mitarbeitenden erfahren würden

Was bewegt Mitarbeitende wirklich? – Diese Frage ist heute relevanter denn je, besonders in Branchen wie Beratung und Finanzdienstleistungen, die auf Vertrauen, Expertise und persönliche Beziehungen setzen und gleichzeitig unter hohem Innovationsdruck stehen.

Persönlichkeit vs. Kompetenz:

Warum Unternehmen trotz besseren Wissens oft falsch entscheiden

Eine neue Studie unter 110 HR-Expert:innen macht deutlich: Ein Großteil der Unternehmen weiß um die Bedeutung von Persönlichkeit und Soft Skills im Recruiting. Auch wissen viele Personaler:innen um die eigene Fehlbarkeit, wenn es darum geht, die richtigen Talente für die richtigen Positionen zu finden. Gleichzeitig sind sie zögerlich, wenn es darum geht, sich neuester KI-Technologie zu bedienen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Dass vor allem die großen amerikanischen Tech-Anbieter das Thema KI besetzen, hat daran sicherlich großen Anteil. Es ist daher Zeit, den Fokus darauf zu richten, was ethische KI Made in EU für die Personalgewinnug leisten kann.

Was entscheidet über Einstellungen und Trennungen?

Nach welchen Kriterien wählen Personaler:innen neue Mitarbeitende aus? – 62 Prozent der Befragten gaben an, dass sie den größten Wert auf persönliche Eigenschaften wie Soft Skills und Charakter legen. 38 Prozent hingegen priorisieren fachliche Kompetenzen wie Qualifikationen und Fachwissen.

Befragt nach den Gründen, warum Unternehmen sich von Mitarbeitenden trennen, sagten 72 % der befragten HR-Expert:innen, dass problematische persönliche Eigenschaften oder Verhaltensweisen der häufigste Grund für eine Trennung seien. Nur 28 % gaben unzureichende fachliche Kompetenzen oder Leistungen als ausschlaggebend an.

Bei der Frage, wer Persönlichkeitsmerkmale am besten bewerten kann, zeigten sich überraschende Zahlen: So vertrauen nur 17 % der Befragten auf ihr eigenes Urteil. Lediglich zwei Prozent glauben wiederum, dass eine hochspezialisierte KI allein diese Einschätzung objektiv und verlässlich treffen kann. Die Mehrheit (79 %) bevorzugt eine Kombination aus menschlichem Urteilsvermögen und KI-gestützter Diagnostik.

Geringe Trefferquote bei Persönlichkeiten

Die Zahlen machen eine erhebliche Diskrepanz deutlich: Obwohl 62 % der Unternehmen persönliche Eigenschaften als den wichtigsten Faktor bei der Einstellung betrachten, bleibt die Trefferquote gering. Dies zeigt die hohe Trennungsrate aufgrund problematischer Verhaltensweisen (72 %).

Ein Kernproblem liegt in der subjektiven Einschätzung von Soft Skills und Charaktereigenschaften. Unbewusste Verzerrungen und Vorurteile (Unconscious Bias) können dazu führen, dass Recruiter:innen trotz bester Absichten falsche Entscheidungen treffen.

Was Unternehmen tun können

Bias erkennen und minimieren: Der bewusste Umgang mit kognitiven Verzerrungen kann die Entscheidungsqualität erheblich verbessern. Wir haben die 14 wichtigsten hier zusammengefasst.

Mensch-KI-Kombination nutzen: Moderne, hochspezialisierte KI-Diagnostik kann helfen, Persönlichkeitsmerkmale objektiver und präziser zu bewerten. Laut aktuellen Forschungen erreichen neueste KI-Modelle bereits das Zehnfache der neuronalen Kapazität des menschlichen Gehirns (Quelle). Mit Hilfe von KI können Personaler:innen wissenschaftlich fundierte Assessments in einem Bruchteil der Zeit und zu einem Bruchteil der Kosten, den herkömmliche Assessment Center verursachen, durchführen. Und das bereits in einem sehr frühen Stadium des Bewerbungsprozesses.

EU AI Act-konforme Lösungen einführen: Der Einsatz von KI im Recruiting sollte sich an den Vorgaben des EU AI Acts orientieren, um Transparenz und Fairness zu gewährleisten. Gerade angesichts der politischen Entwicklungen in den USA ist es ratsam, auf Lösungen Made in Europe zu setzen.

Fazit

KI-basierte Diagnostik kann Fehleinschätzungen erheblich reduzieren und Unternehmen befähigen, langfristig bessere Personalentscheidungen zu treffen. Von einem verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie profitieren alle – Personaler:innen in ihrer täglichen Arbeit, Bewerber:innen auf der Suche nach der perfekten Stelle und Unternehmen, die Fachkräfte langfristig halten wollen und müssen.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Recruiting-Prozesse datengetrieben und zukunftssicher zu gestalten. Dafür müssen wir nicht über den Großen Teich schauen, sondern können selbstbewusst und mit gutem Gefühl auf Lösungen Made in EU setzen.

Zur Studie: Im Zuge der “Recruiting Trends Konferenz 2025” haben wir eine quantitative Online-Befragung durchgeführt, an der 110 Expert:innen aus dem Personalmanagement, Recruiting und der Talent Acquisition teilnahmen. Die Stichprobe umfasste 65 weibliche und 45 männliche Teilnehmende aus Unternehmen in Deutschland. Eine Zusammenfassung der Studie könnt ihr euch hier herunterladen.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

73% of all talents are ready to make a move – but only if you do!

The shortage of skilled workers is reaching new record levels: according to a study by ManpowerGroup, 86% of German companies are struggling to find talent. When promising candidates suddenly drop out or are lured away by counter-offers, it’s not only frustrating but also expensive. Unfortunately, this is exactly what often happens

Finding the right talent does not allow for compromises!

Applicants want a fast, appreciative application process – companies, on the other hand, need a lot of information to prevent wrong hires, as well as efficient and structured processes to keep costs low and not make themselves liable to legal action. How does HR find the balance – and the best talent at the same time?

Recruiting in transition: Why “Hire & Pray” is no longer enough

It is said that diamonds are only created under pressure. We wouldn’t agree with this saying when it comes to recruiting. Under pressure, our judgment suffers. Under pressure, suitable candidates are more easily overlooked or applicants are hired overhastily who later turn out not to be suitable. The cost of bad hires runs into the hundreds of thousands.

73 % aller Talente sind bereit sich zu bewegen – wenn ihr es auch tut!

Der Fachkräftemangel erreicht neue Rekordwerte: Laut einer Studie der ManpowerGroup kämpfen 86% der deutschen Unternehmen um Talente. Wenn vielversprechende Kandidat:innen plötzlich abspringen oder durch Gegenangebote abgeworben werden, ist das nicht nur frustrierend, sondern auch teuer. Leider passiert genau das häufig.

Laut dem Candidate Experience Report von Greenhouse empfindet die Mehrheit der Bewerber:innen den Einstellungsprozess als frustrierend, unfair und ineffizient – trotz des hohen Bedarfs an Arbeitskräften. Andere Studien zeigen ein ähnliches Bild: Laut „JobTeaser“ nennen 41% der Bewerber:innen zu lange Entscheidungsprozesse als Hauptgrund für den Abbruch eines Bewerbungsverfahrens. Auch negative Bewertungen oder ein schlechter Unternehmensruf können abschreckend wirken und zu Absprüngen führen.

Die versteckten Kosten eines verlorenen Bewerbers

Das Abspringen von Kandidat:innen hat weitreichende Konsequenzen:

- Zeit und Geld, die in den Rekrutierungsprozess investiert wurden, gehen verloren.

- Teams müssen länger ohne die benötigte Verstärkung auskommen, was die Produktivität beeinträchtigen kann.

- Ein häufiger Abbruch von Bewerbungsprozessen schadet dem Ruf des Unternehmens und schreckt weitere Bewerber:innen ab.

Viele Unternehmen verhalten sich im gesamten Prozess zu passiv. Eine Stellenausschreibung veröffentlichen und abwarten? Das reicht heute nicht mehr. Erfolgreiches Recruiting erfordert proaktive Strategien, um Top-Talente zu gewinnen und nicht auf weniger qualifizierte Bewerber:innen angewiesen zu sein.

Das aktive, strategische Suchen nach den besten Kandidat:innen sollte bereits lange vor dem eigentlichen Bewerbungsprozess beginnen. Dank neuer KI-basierter Technologien gibt es mittlerweile innovative Möglichkeiten, potenzielle Talente gezielt anzusprechen. Laut dem LinkedIn Talent Trends Report 2024 besteht 73% der weltweiten Belegschaft aus passiven Kandidat:innen – Personen also, die zwar nicht aktiv suchen, aber dennoch wechselbereit wären. Ein riesiger Pool, aus dem Recruiter:innen schöpfen können.

Active Sourcing senkt Kosten und erhöht die Bindung

Unternehmen, die aktiv Talente ansprechen, profitieren von geringeren Time-to-Hire- und Cost-per-Hire-Werten. Gleichzeitig steigt die Zufriedenheit der Kandidat:innen, vorausgesetzt, sie werden individuell angesprochen und nicht mit generischen Werbemails bombardiert.

Das Schlüsselwort lautet: Personalisierung. Und nein, mit einer persönlichen Ansprache in einer ansonsten für den Massenversand ausgelegten E-Mail ist es nicht getan. Unternehmen, die echtes Interesse an den Fähigkeiten und Erfahrungen der Bewerber:innen zeigen, haben höhere Chancen auf eine positive Resonanz. Der zweite Kontakt sollte daher persönlich und dialogisch erfolgen. KI-Tools helfen dabei, einen für beide Seiten fruchtbaren Austausch zu initiieren und datenbasierte Analysen mit menschlichem Beziehungsmanagement zu kombinieren.

Wie genau tun sie das?

Der KI-Boost fürs Aktive Recruiting

Hier kommt beispielsweise unsere KI-basierte Persönlichkeitsanalyse von Zortify ins Spiel: Wunschkandidat:innen beantworten zunächst ein Set offener Fragen, deren Antworten von der KI analysiert werden. Dabei werden zentrale Persönlichkeitsmerkmale wie die Big Five, unternehmerisches Denken oder Selbstwirksamkeit bewertet.

Die Auswertung inklusive der jeweiligen Antworten liefert eine wunderbare Basis, um mit den Kandidat:innen vertieft ins Gespräch zu kommen und ein strukturiertes Interview zu führen: Inwieweit spiegeln sich einzelne Antworten besonders in den Ergebnissen der Analyse wider? Welche Ergebnisse zu Selbstwahrnehmung und Einschätzung durch die KI überraschen sie und warum? In welchen Bereichen des Unternehmens können sie aufgrund bestimmter Eigenschaften maximal wirksam sein? Und wo sehen sie Entwicklungspotenzial? Gleichzeitig ist die Analyse ein Filter für Unternehmen, um zu entscheiden, ob die auf den ersten Blick vielversprechenden Kandidat:innen wirklich zur Rolle und zum Unternehmen passen.

Das De-Briefing kann auf drei Arten erfolgen:

- Das Recruiting-Team bespricht die Ergebnisse direkt mit den Kandidat:innen.

- Das Recruiting-Team wertet die Ergebnisse gemeinsam mit Zortify aus und erhält Handlungsempfehlungen.

- Zortify übernimmt das De-Briefing.

Ziel ist es, Interviewprozesse nicht nur effizienter, sondern auch qualitativ besser zu machen – durch klare Kriterien und individuelle Fragen. Ist das Profil nicht ideal, ermöglicht der Analyse-Report eine wertschätzende, datenbasierte Absage. Auf diese Weise sparen sich nicht nur unsere Kund:innen selbst 1-2 Interviewrunden, sondern auch die Kandidat:innen. Letztere nehmen trotzdem eine positive Erfahrung mit, weil sie neue Erkenntnisse über sich und mögliche berufliche Zukünfte erhalten. Wie wichtig dieser Aspekt ist, unterstreichen die Zahlen aus der Greenhouse-Studie: Für gut 68 Prozent der Bewerber:innen steigern konstruktive Rückmeldungen auch im Falle einer Ablehnung die Motivation, sich zu einem späteren Zeitpunkt erneut an das Unternehmen zu wenden.

Fazit: Recruiting neu denken

Was braucht HR also, um den Bewerbungsprozess so zu gestalten, dass er nicht nur in kurzfristigen Stellenbesetzungen mit hervorragenden Kandidat:innen mündet, sondern in nachhaltigen Beziehungen mit Menschen in einem wachsenden Talentpool?

- Umdenken:Weniger passives Recruiting, mehr Active Sourcing.

- Personalisierung:Proaktive und persönliche Ansprache der Kandidat:innen über den gesamten Prozess.

- Kompetenzaufbau:HR-Teams müssen sich mit aktiven Rekrutierungsstrategien und KI-Tools vertraut machen.

- Phasenweise Technologieeinbindung: Browserbasierte Lösungen als Einstieg nutzen, um Kosten gering zu halten.

- Passende Anbieter:Anbieter wählen, die nicht nur Tools liefern, sondern auch Coaching und ethische Beratung anbieten.

- Der Mensch im Mittelpunkt:Sowohl für Recruiter:innen als auch auf Kandidat:innenseite gilt: Der Mensch entscheidet.

Unternehmen, die ihre Recruiting-Strategie auf ein proaktives, menschenzentriertes Fundament stellen, werden langfristig die besten Talente für sich gewinnen. Die Zahlen zeigen: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um aktiv zu werden.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

Passende Talente zu finden erlaubt keine Kompromisse!

Bewerbende wünschen sich einen schnellen, wertschätzenden Bewerbungsprozess – Unternehmen wiederum brauchen viele Informationen, um Fehleinstellungen zu verhindern, sowie effiziente und strukturierte Abläufe, um die Kosten niedrig zu halten und sich rechtlich nicht angreifbar zu machen. Wie findet HR das Gleichgewicht – und die besten Talente am besten gleich mit?

New Leadership: Nett ist der kleine Bruder von toxisch!

Ich finde es richtig und wichtig, dass wir als Gesellschaft über Themen wie “Toxische Männlichkeit” diskutieren und entsprechendes Fehlverhalten klar als solches benennen. Sprache formt unser Sein und unser Bewusstsein; Probleme können wir nur beschreiben und damit besprechbar machen, wenn wir Worte dafür haben. Toxisch ist so ein wichtiges Wort.

Recruiting im Wandel: Warum „Hire & Pray” nicht mehr reicht

Nur unter Druck entstehen Diamanten, heißt es sprichwörtlich. Fürs Recruiting würde ich diesen Satz nicht unterschreiben. Unter Druck leidet das Urteilsvermögen. Unter Druck werden passende Kandidat:innen leichter übersehen oder Bewerber:innen vorschnell eingestellt, die sich später als nicht geeignet herausstellen. Die Kosten für Fehlbesetzungen gehen in die Hunderttausende.