Jahr 2 n.GPT: Wie KI mein Jahr geprägt hat und warum HR menschlich bleibt

Florians 2024-Rückblick

Dezember 2024 – oder in neuer Zeitrechnung: 2 n.GPT, also zwei Jahre nach dem Go-Live der ersten Version von Chat GPT. „Schreibe einen Text für den 60. Geburtstag meiner Tante Hannelore in Reimform“ oder „Erstelle eine Gliederung für ein Whitepaper zum Einfluss Generativer KI auf die Gewinnung von Fachkräften“ – der KI-Chatbot von Open AI ist seit November 2022 für viele Menschen Sparringspartner und Kollege geworden, und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Noch lange nicht perfekt, aber immer da, wenn es schnell gehen muss oder die Panik vor dem weißen Blatt kickt. Auch wir haben ChatGPT im vergangenen Jahr wieder intensiv genutzt, etwa für Social Media Posts.

Auch nicht immer perfekt, wie sich zeigt. 😉

Die besten Posts waren am Ende doch die, die aus uns selbst heraus entstanden. Prompt aus dem Herzen ins Netzwerk quasi.

Hyperfokus und Hyperteam – KI sei dank

Dezember 2024 – das heißt auch sechs Jahre Zortify. Und zwei Jahre konsequenter Fokus auf das, was unserer Einschätzung nach den größten Impact auf moderne Personalarbeit hat: KI-basierte HR Diagnostik. Unser Ziel war und ist klar: Ein nie dagewesenes Niveau bei der richtigen Besetzung von Stellen zu erreichen. Heißt: weniger Fehlbesetzungen, produktivere Teams und die richtigen Menschen in Führungspositionen. Darauf haben wir alle unsere Aktivitäten ausgerichtet.

Für uns intern ein echter Change mit allen dafür nötigen Schritten, positiven wie schmerzhaften. Mitarbeitende gingen, neue kamen. Auch dank unserer eigenen Technologie, die eine fundierte Persönlichkeitsdiagnostik und damit objektivere Einblicke hinter die Fassade ermöglicht, haben wir ein Team aufgebaut, wie wir es uns besser nicht wünschen können. Und wir wachsen weiter. Habt ihr 2025 Lust euch beruflich zu verändern? – Dann meldet euch gerne, besonders wenn ihr Lust auf Sales habt!

Die helle Seite der KI-Macht

Dezember 2024 – für viele Unternehmen gilt noch immer die alte Zeitrechnung: 2022 v. GPT. Zwar ist die Nutzung von KI in Unternehmen dieses Jahr weiter angestiegen. Es sind aber nach wie vor vor allem große Konzerne, die die neuen Möglichkeiten für sich nutzen.

- So hat jedes zweite Großunternehmen (48 %) KI eingesetzt,

- aber nur jedes vierte (28 %) mittlere Unternehmen

- und nur jedes sechste (17 %) kleine Unternehmen.

Der häufigste Grund für die Nicht-Nutzung ist fehlendes Wissen. Mit Blick auf eine flächendeckende Nutzung von KI in der Wirtschaft stehen wir noch am Anfang.

Anders sieht es aus, wenn wir uns insbesondere die Sozialen Medien angucken. Hier sind Fake News und Deep Fakes mittlerweile so verbreitet, dass sie drohen, demokratische Systeme ins Wanken zu bringen. Hier zeigt sich, wie mächtig KI-Technologie ist, wenn auch leider in ihrer dunkelsten Form.

Aber auch auf der hellen Seite der Macht sehen wir, was möglich ist.

- Menschen, die von zeitraubenden Routinetätigkeiten entlastet werden,

- Kandidat:innen, die dank KI einen Job finden, der nicht nur ihren Skills entspricht, sondern auch ihrer Persönlichkeit,

- neue spannende Jobprofile an der Schnittstelle von Mensch und Technologie.

Everyone wants these five colleagues* in 2024 (*or: this one AI)

Dominierte im Jahr 1 n. GPT (2023) die Frage, welche Jobs durch KI wegfallen werden, setzte sich im nun endenden Jahr 2 n. GPT langsam die Erkenntnis durch, dass KI den Menschen in vielen Bereichen keinesfalls ersetzen wird; ihn sogar wichtiger macht als je zuvor. Denn gute Arbeit heißt immer auch Zusammenarbeit – mit anderen Menschen und in Teams mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Gute Arbeit ist inklusiv, sie schließt niemanden aufgrund bestimmter Körper- oder Herkunftsmerkmale aus. Gute Arbeit basiert auf objektiver Analyse, ohne dem einzelnen Menschen seine Individualität abzusprechen. Wenn KI in 2025 (oder: 3 n. GPT) weiter voranschreitet – und das wird sie mit Sicherheit – ist der Mensch gefragt wie nie.

Inwiefern?

Warum das menschliche Element wichtig ist

1. KI macht menschliche Kompetenz zwingend erforderlich

Failing forward – das „Sich-Voranscheitern“ – ist in Zeiten immer kürzerer Innovationszyklen zur Notwendigkeit geworden. Da wir nicht wissen können, was in zwei, geschweige denn in fünf Jahren sein wird, welche Technologien, welche neue Zeitrechnung es geben wird, sind wir stärker als je zuvor gefordert, zu lernen, während wir die neuen Möglichkeiten erkunden. Bestenfalls haben wir Menschen an unserer Seite, die schon drei Schritte weiter sind und uns vor Fehlern bewahren, die sie selbst schon gemacht oder durch die Entwicklung entsprechender Modelle antizipiert haben, und aus denen sie smarte Lösungen für unser Weiterkommen bereitstellen.

Für unsere Kunden und Partner sind wir als Zortify diese Vordenker:innen, Begleiter:innen und Stoßdämpfer. Wir vermitteln die wesentlichen Kompetenzen im Umgang mit unserer KI-Technologie, sodass Unternehmen sich auf ihre individuellen Prozesse und Herausforderungen konzentrieren können.

Was bisher freiwillig erfolgte, wird im neuen Jahr übrigens zur gesetzlichen Anforderung: Der EU AI Act verlangt ab kommendem Februar, dass Beschäftigte, die mit Künstlicher Intelligenz arbeiten, über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen müssen. Mit unserem Zertifizierungsprogramm sind wir also schon mittendrin in der neuen Zeitrechnung, sodass unsere Kund:innen bequem auf den fahrenden Zug aufspringen und sich entspannt in die Zukunft mitnehmen lassen können.

2. Kultur entwickeln bleibt Menschensache

Auch 2024 hat gezeigt: Kultur first, KI second. Denn eine Technologie ist am Ende nur so gut wie die Kultur, auf die sie trifft. Wie wir als Menschen miteinander umgehen bestimmt am Ende auch, wie wir KI einsetzen. Wer kulturell noch in den 1960ern hängt, dem wird die Technologie allein wenig nützen. Denn sie allein ebnet nicht den Weg in eine erfolgreiche unternehmerische Zukunft. Wie für alle anderen Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung gilt auch für den Einsatz von KI: Ein schlechter Prozess wird durch KI nicht besser; ein toxisches Arbeitsklima lässt sich nicht allein durch Technologie auflösen.

Ein wertschätzender Umgang miteinander ist und bleibt ein zentraler Wert moderner Unternehmenskultur. Für mich persönlich zeigt sich dieser unter anderem in kleinen, alltäglichen Dingen, wie zum Beispiel auch als CEO selbst einzuspringen, wenn kurzfristig niemand verfügbar ist – sei es, um Essen für eine Zertifizierung zu organisieren oder andere Aufgaben zu übernehmen, die auf den ersten Blick trivial erscheinen mögen.

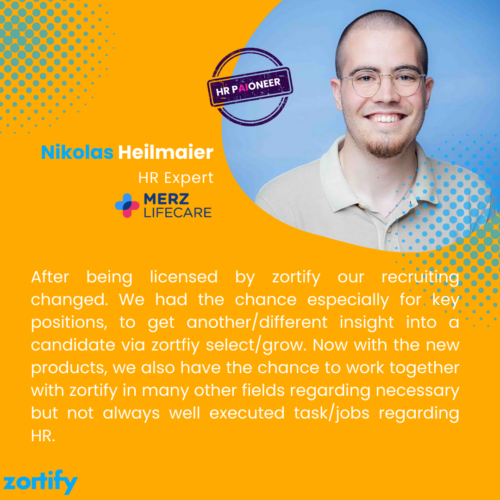

Gleichzeitig war es mir gerade mit Blick auf unsere Neuausrichtung und die damit einhergehenden Veränderungen seit 2023 wichtig, die Leistungen unseres Teams sichtbar zu machen und zu feiern. Ein gutes Beispiel hierfür war unser Zortify Connect Day in diesem Jahr: eine Veranstaltung, die nicht nur unsere Kunden in den Mittelpunkt stellte, sondern auch unserem Team zeigte, wie zufrieden unsere Kunden mit uns sind – so sehr, dass sie bereit waren, vor anderen Teilnehmenden offen über ihre positiven Erfahrungen mit Zortify zu sprechen. Dieses Feedback hat uns als Team motiviert und war gleichzeitig ein Ausdruck großer Wertschätzung für das, was jede:r Einzelne leistet.

Auch im Jahr 2025 wird es einen CONNECT-Tag geben. Die Vorregistrierung hat bereits begonnen.

3. Leadership braucht menschliches Gespür, Klarheit – und freie Kalenderzeit

Gute Führung bleibt menschlich, davon bin ich überzeugt. Leadership, wie ich es mir vorstelle und selbst versuche zu leben, heißt einzuschätzen, wann ein Team eine klare Richtung, Unterstützung oder Sparring von der Führungskraft benötigt, und wann es wichtig ist, Verantwortung an die Teammitglieder abzugeben und ihnen Ownership zu übertragen. Dieses Gespür lässt sich nicht mit Technologie abbilden. Gleichwohl kann KI-basierte Diagnostik dabei helfen, Mitarbeitende zu finden und zu fördern, die dieses Gespür mitbringen.

2024 hat zudem (erneut) gezeigt, wie wichtig es ist, den Fokus auf die richtigen Dinge zu legen. Nie habe ich so oft „Nein“ gesagt wie im ausklingenden Jahr. Diese Entscheidungen haben nicht immer Begeisterung ausgelöst. Sie waren jedoch notwendig, um sicherzustellen, dass wir uns auf Aktivitäten konzentrieren, die unsere Kunden und uns als Unternehmen voranbringen.

Aktiv zuzuhören bleibt dabei aus meiner Sicht die Leadership-Kompetenz Nummer eins. KI kann dabei unterstützen, indem sie zum Beispiel sozial erwünschtes Verhalten als solches identifiziert und Einblicke über den ersten Eindruck und das Offensichtliche hinaus ermöglicht. Sie ersetzt aber nicht die offene Tür und das offene Ohr von Führungskräften. Ich persönlich habe mir im vergangenen Jahr bewusst mehr Zeit für Feedback- und Review-Gespräche genommen und in unsere Unternehmenskultur investiert.

Ein Beispiel dafür war die Einführung von „Freier Kalenderzeit“ an Office-Tagen, um Raum für spontane Gespräche, Ad-hoc-Ideen oder einfach den persönlichen Austausch zu schaffen. Dabei habe ich mich auch bewusst der Kritik meines Teams gestellt, um zuzuhören und daraus zu lernen. Mein Ziel ist es, mich kontinuierlich in meiner Rolle zu verbessern und so auch eine Vorbildfunktion einzunehmen.

Fazit

Künstliche Intelligenz hat unser Leben und unsere Arbeit in 2024 maßgeblich geprägt. 2025 werden absehbar noch mehr Menschen und Unternehmen die Chancen nutzen, die diese faszinierende Technologie ihnen bietet. Gleichzeitig bleibt gute Zusammenarbeit zutiefst menschlich. Um die richtigen Personen für Schlüsselpositionen auszuwählen, ist eine hoch kompetente HR-Abteilung gefragt – kompetent in der Ansprache passender Kandidat:innen und Kanäle, kompetent bei der Auswahl und Förderung von bestehenden Mitarbeitenden und ihrer nächsten Karriereschritte und kompetent im Umgang mit KI und den Daten, die sie liefert. Denn KI-Systeme, die Bias und sozial erwünschtes Verhalten bei der Bewertung von Talenten identifizieren und filtern, sind für HR ein massiver Kompetenzverstärker. Mit ihrer Unterstützung kann HR Fehlbesetzungen in kritischen Positionen abwenden und so die Voraussetzungen schaffen, um Zusammenarbeit in Organisationen maximal freudvoll, produktiv und effizient zu gestalten.

Unsere HR-Abteilung hat – auch dank unserer KI-Diagnostik – in 2024 alles richtig gemacht. Mit diesem wunderbaren Team im Rücken verabschiede ich mich voller Dankbarkeit in ein paar entspannte Weihnachtstage. Und blicke mit Vorfreude auf die neuen Verbindungen zwischen Menschen und Organisationen, die wir in 2025 mit Zortify schaffen werden.

Happy Holidays!

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

13 + 1 Bias in Recruiting: How to Recognize and Overcome Them to Find Truly Suitable Candidates

Bias – unconscious thought patterns – can influence our perceptions and decisions. In the context of recruitment, bias can result in unfair evaluations of candidates, leaving potential untapped. This guide outlines common bias, their impact, and strategies to avoid them.

Between Trump, zero-motivation-days and the “Robin Hood of talent”

Donald Trump will be the next US president. And in social networks, the concept of paid “zero-motivation-days” is being discussed, that is days off for employees without them having to call in sick or take vacation days. Two topics, although of different dimensions, which for us lead to one conclusion: Companies must start to face their responsibility!

Hierarchy with AI rather than everyone at eye level?

Companies promote flat hierarchies and a culture at eye level in order to attract skilled workers. That sounds very progressive and good for employees at first glance. But why do so many people still leave the company after a short time? Why is retention, i.e. retaining talent in the organization, still one of the major challenges?

Gute Führung: Mit Selbstreflexion und unsympathischem Filter

von unserem CEO Florian Feltes

Eine gute Führungskraft – ist das etwas, das man ist, oder etwas, das man wird? – Ich würde es so sagen: Man ist eine, wenn man bereit ist, eine zu werden. Mit anderen Worten, Führung erfordert die Bereitschaft zur Entwicklung. Führen bedeutet immer auch, lernen zu führen. Es ist ein fortlaufender Prozess, der nie abgeschlossen ist, besonders in der schnelllebigen Welt, in der wir leben.

Ich halte drei Bereiche für wichtig, in denen Führungskräfte sich kontinuierlich schulen sollten:

- Reflexion meines eigenen aktuellen Zustands,

- meines eigenen Entwicklungsprozesses,

- des Entwicklungsprozesses derer, die ich führe.

Diese Bereiche bauen nicht unbedingt aufeinander auf. Vielmehr bewege ich mich ständig zwischen ihnen hin und her, mal mehr in dem einen, mal mehr in dem anderen.

Führung beginnt bei mir selbst

Beginnen wir mit dem ersten Bereich, meinem eigenen aktuellen Zustand. Der Umgang damit wird meist dann dringlicher, wenn es nicht gut läuft. Wenn ich zum Beispiel merke, dass ich immer wieder in bestimmte unproduktive Verhaltensweisen zurückfalle. Kürzlich wurde ein sehr interessanter Artikel in der DIE ZEIT veröffentlicht. Er beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie man seine eigene Persönlichkeit oder bestimmte Eigenschaften verändern kann. Der Autor bezieht sich dabei auf Erkenntnisse aus der Psychotherapieforschung und somit auf vier wesentliche Schritte zur Veränderung seiner selbst:

- Bewusstsein für Ziel und Realität: Wo möchte ich (als Führungskraft) hin (Ziel) und was hält mich aktuell davon ab (Realität)?

- Bewusstsein für die eigenen Gefühle: Welche Situationen lösen was in mir aus und warum?

- Bewusste „künstliche“ Verhaltensänderung: Üben neuer Verhaltensweisen, auch wenn sie sich noch nicht natürlich anfühlen.

- Feedback von anderen einholen: Kontinuierlicher Realitätscheck.

Der rote Faden in diesem Bereich ist die Selbstreflexion. Sich selbst zu kennen und zu führen, ist der Ausgangspunkt, um andere gut zu führen.

Der Versuchung des linearen Denkens widerstehen

Der zweite Bereich umfasst meinen eigenen Entwicklungsprozess als Führungskraft im Sinne von „Leadership by Doing“. Genau wie die persönliche Entwicklung ist auch dieser Prozess fortlaufend. Es geht darum, immer wieder bewusst „die Führung zu übernehmen“, wenn die Situation es erfordert. Und davor und danach mit einer fragenden und neugierigen Haltung in der Organisation und der Außenwelt unterwegs zu sein:

- Wie geht es meinen Mitarbeitenden, unseren Kunden, den Wettbewerbern?

- Was treibt sie an?

- Was können wir anders und besser machen? Oder vielmehr: Was könnten wir anders und besser machen, da Führungskräfte groß denken, eine Vision im Kopf haben oder eine entwickeln können sollten.

Dafür ist es hilfreich, meine Perspektive immer wieder zu erweitern, in neuen Kontexten unterwegs zu sein, mich mit Menschen zu umgeben, die ganz andere Dinge tun als ich oder das Unternehmen, für das ich arbeite.

Ich trainiere mich auch darin, Trends und Muster zu erkennen, und achte darauf, nicht zu schnell in einfache Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu denken. Denn die Welt ist komplex. Und die Flut an Informationen und Daten macht es manchmal nicht einfacher. Was hilft, ist eine systemische Denkweise, die es ermöglicht, das Zusammenspiel unterschiedlicher Dynamiken zu erkennen und der Versuchung zu widerstehen, zu linear zu denken (X ist die Ursache für Y und das war’s). Dazu gehört die Bereitschaft, mich in diesem System neu auszurichten (was weitermachen, was anfangen, was aufhören), das System und meine Rolle darin von außen zu betrachten und nach neuen Wegen zu suchen, es zum Laufen zu bringen.

Menschen- und Datenkompetenz

Das wiederum erfordert, dass ich offen für Veränderungen bleibe. Aber auch, diejenigen mitzunehmen, die einen völlig anderen Mindset haben als ich. Für mich persönlich ist Letzteres eine der herausforderndsten Aufgaben in der Führung: Mich aktiv nicht nur mit denen auseinanderzusetzen, die mir ähnlich sind. Sondern auch und vor allem mit Mitarbeitenden, die ganz anders denken und arbeiten und ganz andere Herausforderungen haben als ich. Gute, unvoreingenommene Daten, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz generiert werden, können dabei helfen. Das erfordert jedoch eine weitere wichtige Führungskompetenz: Datenkompetenz. Also die Fähigkeit, sich analytisch und kritisch mit Daten auseinanderzusetzen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Zum Beispiel in Bezug auf das individuelle Potenzial und die Entwicklung meiner Mitarbeitenden. Damit sind wir bei der dritten Sphäre: „eigentliche Führung“ im Sinne meiner Führungsrolle im direkten Zusammenspiel mit den Menschen in der Organisation.

Führen und führen lassen

Ich frage mich immer wieder, wann ich in meiner Führungsrolle aktiv die Führung übernehmen sollte und wann es besser ist, andere führen zu lassen. Für mich ist das der Kern moderner Führung. In der Führung nicht auf einer formalen Position basiert, sondern sich situativ entfaltet. Angesichts des komplexen Zusammenspiels von Menschen, Märkten und globalen Entwicklungen sind das Wissen und die Erfahrung aller Mitarbeitenden wertvoll, um gute Entscheidungen zu treffen.

Jeder kann etwas oder weiß etwas, was jemand anderes nicht kann oder nicht weiß. Also muss jeder, derdie Verantwortung für die Lösung bestimmter Aufgaben übernehmen und die Führung übernehmen möchte, die Möglichkeit dazu bekommen. Entscheidungskompetenz kann je nach Aufgabe und Projekt variieren. Sie ist nicht mehr an die Position gebunden, sondern an die Kompetenz zur aktuellen Aufgabe, die gelöst werden soll. So kann eine neuer Mitarbeiterin ein Projekt leiten, wenn ersie das nötige Know-how hat. Während derdie erfahrene Managerin in diesem Projekt nur unterstützend tätig ist.

Führungskultur

Dafür braucht es eine Führungskultur, in der Menschen das Vertrauen haben, die Führung zu übernehmen, wenn sie beispielsweise negative Entwicklungen in der Organisation bemerken oder ein Projekt aufgesetzt wird, das ihre Expertise benötigt. Eine solche Kultur wird vor allem von einer empathischen, gut informierten und reflexionsfähigen Führungskraft (siehe Sphären 1 und 2) geschaffen. Ihr Ziel sollte es sein, sich im Tagesgeschäft möglichst entbehrlich zu machen. Das setzt voraus, dass die Mitarbeitenden den Rahmen kennen, in dem sie sich bewegen, und den Handlungsspielraum für situative Führung innerhalb dieses Rahmens. Als Führungskraft muss ich entscheiden, wo ich harte Kriterien definiere, die den Mitarbeitenden Orientierung bei ihren Entscheidungen geben. Und wo es möglich ist, Entscheidungen offenzulassen, damit die Mitarbeitenden Dinge miteinander verhandeln und einzelne Teammitglieder selbst die Führung übernehmen können.

Danke, unsympathischer Filter.

Diese Prozesse anzustoßen und zu unterstützen, ist auch wichtig, um eine neue Generation von Führungskräften heranzubilden, die sich in den genannten drei Sphären weiterentwickeln kann. Mitarbeitende, die aufgrund ihrer Persönlichkeitseigenschaften besonders gut für Führungsaufgaben geeignet sind, können bereits im Bewerbungsprozess mit Hilfe smarter KI-Technologie identifiziert werden. Gleichzeitig helfen KI-generierte Daten dabei, sicherzustellen, dass Menschen mit toxischem Verhalten, die meiner Erfahrung nach weder an Selbstreflexion interessiert sind noch großes Einfühlungsvermögen oder besonderes Interesse an den Stärken, Wünschen und Fähigkeiten ihrer Kolleg*innen haben, frühzeitig durchs Raster fallen. Technologie mit einem eingebauten „unsympathischen Filter“ wird zwar nicht wie durch Zauberhand das perfekte Führungsteam hervorbringen. Aber sie leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit anfangen können, Führungskräfte zu werden.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

Empowerte Teams: Das Richtige tun

Was ist im Job wichtiger – die Dinge richtig zu machen oder das Richtige zu tun? Die meisten Menschen werden wahrscheinlich antworten: „Beides.“ Dennoch lohnt es sich im Kontext von sich wandelnden Unternehmenskulturen, über diese Frage in ihrer absoluten Entweder-oder-Variante nachzudenken. Lange Zeit ging es Unternehmen in erster Linie darum, Dinge richtig zu machen.

Rekrutiert die Neugierigen!

„Wir führen dieses Unternehmen mit Fragen, nicht mit Antworten.“ Dieser Satz stammt von Eric Schmidt, dem ehemaligen CEO von Google. Er macht deutlich, welche Eigenschaft das Unternehmen bei neuen Mitarbeitenden am meisten schätzt: Neugier. Die Recruiting-Strategie ist entsprechend konsequent: Als das Unternehmen Ingenieure suchte, veröffentlichte es ein riesiges Plakat mit einem Rätsel.

Der hausgemachte Fachkräftemangel

Warum sollten wir Bewerber*innen tiefgehend analysieren, wenn wir sowieso keine Wahl haben, wen wir einstellen? Diese Frage hören wir oft. Sie spiegelt die Frustration vieler Unternehmen über den Mangel an Fachkräften wider. Zu Recht? Wir sagen: Ja und nein. Zum einen sind wir der Meinung, dass der Fachkräftemangel keine „Naturgewalt“ ist, der Unternehmen hilflos ausgeliefert sind.

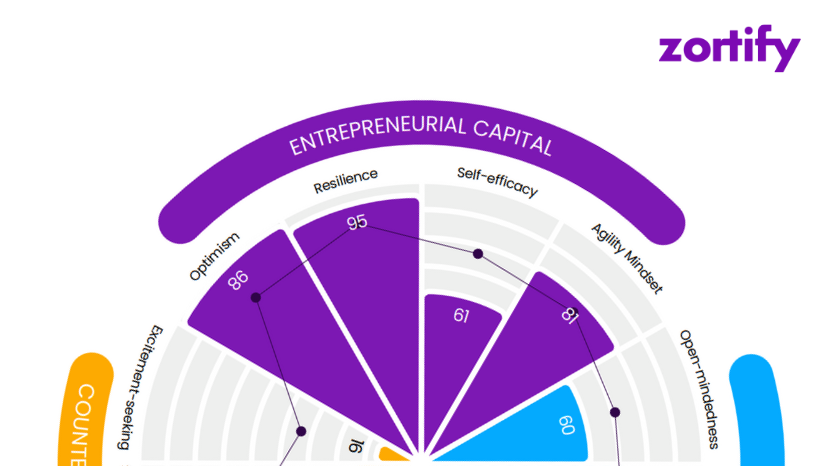

Gründer zeichnen sich durch Optimismus, Resilienz und Überzeugung von ihrer eigenen Selbstwirksamkeit aus. All diese Werte sind messbar und trainierbar. Warum ist das so?

Erfolgreiche Gründer verfügen über starke persönliche Ressourcen. Sie sind besonders optimistisch, resilient und gleichzeitig überzeugt von ihrer eigenen Wirksamkeit. Dieses unternehmerische Kapital kann gemessen und bei jeder Person trainiert werden.

Pflege des unternehmerischen Kapitals in unsicheren Zeiten

Etwa jeder Zehnte der Erwerbsbevölkerung in Deutschland ist selbstständig.[1] Krisen wie die aktuelle Corona-Pandemie treffen Selbstständige besonders hart, da sie das volle Risiko für ihre unternehmerischen Aktivitäten tragen. Doch auch schon vor Covid-19 galt: Wer heute in der volatilen Welt seine eigene Geschäftsidee verwirklichen möchte, braucht psychologisches „Kapital“, aus dem er oder sie in schwierigen Phasen schöpfen kann.

Gerade Selbstständige treffen oft riskante Entscheidungen, arbeiten in einem komplexen Geschäftsumfeld und müssen sich mit einer ungewissen Zukunft auseinandersetzen. Gleichzeitig verfolgen sie im besten Fall konsequent ihre Vision und motivieren auch ihre eigenen Mitarbeiter. Wie schaffen es erfolgreiche Gründer, all dies gleichzeitig zu bewältigen? Die Antwort: mit Hilfe ihres unternehmerischen Kapitals, das sie wie einen imaginären „Ressourcenrucksack“ auf den Schultern tragen. Dieses mentale Kapital lässt sich messen – und trainieren. Eine Analyse bietet einen wichtigen Ausgangspunkt, um bestehende Ressourcen sichtbar zu machen und sie zu erweitern.

Der Einfluss des unternehmerischen Kapitals auf den Unternehmenserfolg kann erklären, warum in Deutschland relativ wenige Menschen gründen, obwohl sich laut Global Entrepreneurship Monitor heute viele für qualifiziert genug halten und Chancen für den Aufbau eines eigenen Unternehmens sehen. Für die Unterstützung und Förderung von Innovationen und der Gründerszene ist daher auch die Entwicklung des unternehmerischen Kapitals eine wichtige Stellschraube.

Was umfasst das unternehmerische Kapital?

Unternehmerisches Kapital bildet den psychologischen Rahmen für ein erfolgreiches und zufriedenes Arbeitsleben. Es basiert auf dem Konzept des „psychologischen Kapitals“, das in der psychologischen Forschung zunehmend im Fokus steht, und umfasst bestimmte kognitive Ressourcen, aus denen eine Person schöpfen kann, um ihr eigenes Wohlbefinden zu beeinflussen.

Diese Ressourcen sind stabiler als Emotionen oder Stimmungen, aber gleichzeitig formbar und offen für Entwicklung. Ein hoher Ausdruck der interagierenden Ressourcen steht in Zusammenhang mit höherer Leistung, Arbeitszufriedenheit und psychischem Wohlbefinden. Umgekehrt zeigen Personen mit niedrigem psychologischem Kapital verstärkt zynisches Verhalten, Arbeitsstress und Angst.

Aktuelle Forschungen zeigen, dass erfolgreiche Gründer besonders überzeugt von ihrer eigenen Wirksamkeit, resilient und optimistisch sind – und das signifikant stärker als ihre eigenen Top-Manager. Diese drei Persönlichkeitsmerkmale bilden das unternehmerische Kapital jedes Menschen und haben in ihrem Zusammenspiel einen erheblichen Einfluss auf den beruflichen Erfolg und die Arbeitszufriedenheit.

Faktor 1: Selbstwirksamkeitsüberzeugungen

Ein sperriges Wort mit großer Wirkung. Es bezieht sich auf das Vertrauen in sich selbst und die eigenen Fähigkeiten, Aufgaben erfolgreich zu meistern. Menschen mit einem hohen Maß an Selbstwirksamkeit setzen sich ambitionierte Ziele und können ihre eigene Motivation kontrollieren. Auch in schwierigen Situationen stecken sie nicht den Kopf in den Sand, sondern versuchen, diese bestmöglich zu meistern. Studien zeigen, dass das Meistern herausfordernder Erfahrungen und soziale Überzeugungsarbeit die Entwicklung der eigenen Selbstwirksamkeitsüberzeugung fördern.

Erfolgreiche Gründer sind von ihrer eigenen Wirksamkeit überzeugt.

Wir wissen aus unserem Alltag, dass die tatsächliche Kompetenz und das Selbstvertrauen eines Menschen nicht immer übereinstimmen. Es gibt genug Menschen, die sich für weniger fähig halten, als sie tatsächlich sind – und umgekehrt. Sowohl für Gründer als auch für Mitarbeiter ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten immer eine wichtige Ressource. Es hilft nicht nur in turbulenten Zeiten, sondern auch bei der Führung eines Teams oder der Präsentation der eigenen Ideen.

Faktor 2: Persönliche Resilienz

Stellen wir uns die folgende Situation vor: Eine Pandemie breitet sich weltweit aus und die Investoren steigen aus. Ein Worst-Case-Szenario. Unerwartete Ereignisse gehören aber nicht nur zum Aufbau eines Unternehmens in Pandemiezeiten. Eine Existenzgründung ist in der Regel immer mit einem hohen Maß an Risiko und Unsicherheit verbunden – Scheitern und Entscheidungen mit schlechtem Ausgang gehören oft dazu. Darüber hinaus steigt die Verantwortung, je größer ein Start-up wird. Wie gehen erfolgreiche Gründerinnen und Gründer mit solchen Herausforderungen um?

Erfolgreiche Gründer zeigen ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit und gehen mit unerwarteten Ereignissen gelassen um.

Erfolgreiche Gründer weisen ein hohes Maß an Resilienz auf: Sie akzeptieren die Realität, wie sie ist, neigen zum Improvisieren, gehen Risiken ein und stellen sich Herausforderungen mit Offenheit. Wer resilient ist, steht nach Rückschlägen und Misserfolgen schneller wieder auf, bewältigt Konflikte besser und geht gelassener mit Ungewissheiten um. Stolpersteine? Sie werfen resiliente Menschen viel seltener aus der Bahn. Und wenn sie doch einmal scheitern, kommen sie schnell wieder auf die Beine und erholen sich oft auf einem noch höheren Niveau ihres persönlichen Selbst. Menschen mit hoher Resilienz konzentrieren sich entweder auf ihre verfügbaren Ressourcen, auf die potenziellen Risiken oder auf den Prozess selbst und richten ihre Strategie auf das bestmögliche Ergebnis aus.

Faktor 3: Optimistische Haltung

Erfolgreiche Gründer zeigen ein starkes Grundvertrauen in eine positive Zukunft. Sie sehen und nutzen Chancen, bevor andere dies tun, und betreten damit oft „fehleranfälliges“ Neuland. Optimisten neigen jedoch dazu, sich Fehler leichter zu verzeihen und auch angesichts großer Unsicherheit Chancen zu erkennen. Anstatt sich von möglichen Rückschlägen einschüchtern zu lassen, glauben sie an den Erfolg ihrer Pläne.

Looking on the Bright Side – erfolgreiche Gründer sind besonders optimistisch.

Wie genau „tickt“ ein Optimist? Die Forschung zeigt, dass sie positive Ereignisse mit persönlichen und dauerhaften Ursachen erklären. Im Gegensatz dazu führen sie negative Ereignisse auf äußere, vorübergehende und situationsbedingte Ursachen zurück. Die Welt wird als ein Ort wahrgenommen, an dem einem regelmäßig gute Dinge widerfahren.

Wie lässt sich das unternehmerische Kapital messen?

Zortify hat einen wissenschaftlich fundierten Test entwickelt, der mithilfe künstlicher Intelligenz das unternehmerische Kapital einer Person bewertet. Der Algorithmus analysiert Persönlichkeitsmerkmale basierend auf Antworten zu Selbstbewertungsfragen und frei formulierten Texten.

Das Besondere an der KI-basierten Textanalyse ist, dass sie nicht-manipulierbare Ergebnisse in die Bewertung einbezieht und so eine hohe Validität der Testergebnisse gewährleistet. Während die Subjektivität der Gutachter*innen nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, ermöglicht der Einsatz von KI-Technologie objektive und präzise Ergebnisse, um das eigene Potenzial zu erkennen und zu nutzen.

„Die Selbstwahrnehmung ist der wichtigste Eckpfeiler der emotionalen Intelligenz“. Daniel Goleman

Was bringt die Analyse?

Das Wissen um die individuellen Ausprägungen des unternehmerischen Kapitals liefert eine wichtige Reflexionsgrundlage und erweitert die Handlungsoptionen für eine geführte Persönlichkeitsentwicklung. Die Testergebnisse können genutzt werden, um klar definierte Themen in einem Coaching zu erarbeiten. Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass bereits ein- bis dreistündige hochkonzentrierte Mikrointerventionen nicht nur zu einer deutlichen Verbesserung der eigenen mentalen Ressourcen führen. Sondern auch zu einer Steigerung der Leistung am eigenen Arbeitsplatz.

Nicht nur für Selbstständige und Gründer ist es wichtig, in ihr unternehmerisches Kapital zu investieren. Die Analyse bietet eine gute Grundlage für Weiterbildungsangebote oder Entscheidungen über finanzielle Unterstützung. So können beispielsweise Studenten mit hohem unternehmerischem Kapital und starkem Interesse am Unternehmertum herausgefiltert und mit einem maßgeschneiderten Bildungsprogramm unterstützt werden.

Durch die Förderung des unternehmerischen Kapitals kann die Personalentwicklung auch dazu beitragen, dass Führungskräfte und Mitarbeiter* widerstandsfähiger werden, optimistischer in die Zukunft blicken und selbstbewusster nach alternativen Lösungen in einem unbeständigen Arbeitsumfeld suchen. Ein transparenter, unterstützender Führungsstil hat einen Einfluss auf das psychologische Kapital der Mitarbeiter. Und dieses wiederum entscheidet darüber, ob Mitarbeiter ein Unternehmen schnell verlassen oder langfristig motiviert bleiben.

Ob Gründer, Manager oder Angestellter – das eigene unternehmerische Kapital zu erkennen und zu fördern, hilft den Menschen, ihre eigenen Ziele zu erreichen und gibt ihnen die Möglichkeit, sich leichter anzupassen, Schwierigkeiten zu überwinden und ihr psychisches Wohlbefinden zu stärken.

[1] Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland (Mikrozensus 2018)

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

Warum sollte Psychologie in der Due Diligence berücksichtigt werden?

Wenn es um die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen geht, konzentrieren sich die meisten Menschen auf die Analyse von Finanzberichten, rechtlichen Dokumenten und anderen technischen Informationen. Es ist jedoch wichtig, die Rolle der Psychologie bei der Due-Diligence-Prüfung nicht zu übersehen. Hier sind einige Gründe, warum die Psychologie bei der Due-Diligence-Prüfung berücksichtigt werden sollte.

Warum Due Diligence wichtig ist: Die Bedeutung der Persönlichkeitsanalyse bei Investitionsentscheidungen

Die Due-Diligence-Prüfung ist ein entscheidender Bestandteil jeder Investitionsentscheidung, insbesondere wenn es um Start-ups geht. Während finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte oft gründlich geprüft werden, wird ein Aspekt manchmal übersehen: die Persönlichkeit der Gründer.

Was ist das unternehmerische Kapital, das wir bei Zortify messen?

Unternehmerisches Kapital ist so etwas wie eine Geheimwaffe für Geschäftsleute, egal ob Sie Unternehmer, Angestellter oder Führungskraft sind – Sie wollen mit unternehmerischem Kapital punkten. Es setzt sich aus bestimmten mentalen Fähigkeiten zusammen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit gut zu machen und Herausforderungen mutig zu meistern. Es geht nicht um Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmale, sondern um Ihre Denkweise, wie Sie denken und mit Dingen umgehen.