NLP im Business

Wie Natural Language Processing den Kundenservice, das Marketing und den Vertrieb verändert

Da Unternehmen immer stärker auf ihre Kunden ausgerichtet sind, wird es zunehmend wichtiger, die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zu verstehen. Natural Language Processing (NLP) ist ein Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), der die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren. Durch die Analyse von Sprachdaten ermöglicht NLP Unternehmen, ein tieferes Verständnis für ihre Kunden zu entwickeln, die Kommunikation zu verbessern und Prozesse zu automatisieren.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie NLP den Kundenservice, das Marketing, den Vertrieb und sogar den Arbeitsplatz verändert:

Verbesserung der Kundeninteraktionen

NLP wird verwendet, um Kundenfeedback und Interaktionen zu analysieren, um das gesamte Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Echtzeitanalyse von Kundenfeedback können Unternehmen häufige Probleme und Schwachstellen identifizieren und diese umgehend beheben. NLP kann auch verwendet werden, um Kundenservice-Interaktionen durch Chatbots und virtuelle Assistenten zu automatisieren, wodurch die Wartezeiten verkürzt und ein 24/7-Support bereitgestellt werden kann.

Automatisierung von Marketing- und Vertriebsprozessen

NLP wird genutzt, um Marketing- und Vertriebsprozesse zu automatisieren, was es Unternehmen ermöglicht, ihre Botschaften zu personalisieren und das Kundenengagement zu verbessern. Durch die Analyse von Kundeninteraktionen und (Meta-)Daten können KI und NLP personalisierte Empfehlungen und Produktvorschläge generieren. Diese Personalisierung kann die Kundenbindung und -loyalität stärken und den Umsatz steigern.

Erkenntnisse aus unstrukturierten Daten gewinnen

NLP wird auch eingesetzt, um unstrukturierte Daten wie Social-Media-Kommentare und Bewertungen zu analysieren, um Einblicke in die Kundenzufriedenheit und -präferenzen zu gewinnen. Durch die Analyse dieser Daten können Unternehmen ein tieferes Verständnis für ihre Kunden entwickeln und ihre Marketing- und Vertriebsstrategien entsprechend anpassen.

Herausforderungen und Überlegungen

Obwohl NLP viele Vorteile für Unternehmen bietet, gibt es auch Herausforderungen und Überlegungen, die beachtet werden müssen. Zum Beispiel können NLP-Algorithmen voreingenommen sein, da sie die Vorurteile ihrer Entwickler und der Daten, auf denen sie trainiert wurden, widerspiegeln. Dies kann zu unfairen oder diskriminierenden Ergebnissen führen. Außerdem erfasst NLP nicht immer die Nuancen der menschlichen Sprache, was zu Fehlern oder Missverständnissen führen kann.

NLP im Business bei Zortify

Bei Zortify sind wir der Meinung, dass Natural Language Processing (NLP) ein entscheidendes Werkzeug ist, um bessere Entscheidungen durch künstliche Intelligenz zu treffen. Deshalb haben wir unser Unternehmen auf NLP und dessen Anwendungen im Human Experience Management (HXM) aufgebaut.

Unsere Zortify-Produkte basieren auf den neuesten Erkenntnissen und der praktischen Expertise in Daten- und Computerwissenschaften, NLP, Visual Computing, Psychologie und People Analytics. Wir sind überzeugt, dass dieser multidisziplinäre Ansatz der Schlüssel zur Entwicklung nutzbarer und erklärbarer KI-Lösungen ist, die einen echten Unterschied machen.

Eine unserer Hauptanwendungen von NLP besteht darin, aktives Zuhören für Organisationen in ganz Europa skalierbar zu machen. Unsere Technologie ermöglicht es Einzelpersonen, sich in ihren eigenen Worten auszudrücken, sei es für die Personalauswahl, Kunden-/Mitarbeiterfeedback oder die Analyse der gesamten Unternehmenskultur. Durch den Einsatz von NLP können wir die Nuancen der menschlichen Sprache in einer Weise erfassen und verstehen, die bisher nicht möglich war.

Fazit

NLP verändert die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren. Es ermöglicht ihnen, ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zu entwickeln, die Kommunikation zu verbessern und Prozesse zu automatisieren. Wie bei jeder Technologie gibt es Überlegungen und Herausforderungen, die berücksichtigt werden müssen. Aber durch den verantwortungsvollen und ethischen Einsatz von NLP können Unternehmen das gesamte Kundenerlebnis verbessern und Wachstum fördern.

NLP 101: Ein Leitfaden für Einsteiger in die Verarbeitung natürlicher Sprache

Natural Language Processing (NLP), oder Verarbeitung natürlicher Sprache, ist ein Forschungsgebiet, das sich auf die Analyse und Synthese menschlicher Sprache konzentriert. NLP ist ein faszinierendes und sich schnell entwickelndes Feld mit einer breiten Palette von Anwendungen, …

KI vs. menschliche Intelligenz

Untersuchung der Unterschiede zwischen KI und menschlicher Intelligenz und wie sie zusammenarbeiten können, um Innovationen voranzutreiben. Künstliche Intelligenz (KI) war in den letzten Jahren ein heißes Thema. Die Fortschritte in der Technologie und im maschinellen Lernen haben zu erheblichen Verbesserungen in Bereichen wie der Verarbeitung natürlicher Sprache und dem maschinellen Sehen geführt. KI hat zwar viele Stärken, aber auch ihre Grenzen.

XAI: Aufbau von Vertrauen und Transparenz bei Modellen für maschinelles Lernen

Da KI immer mehr in unser Leben eindringt, wird es zunehmend wichtiger, zu verstehen, wie diese Systeme funktionieren, und ihren Entscheidungen vertrauen zu können. Explainable AI (XAI) ist ein wachsendes Feld, das darauf abzielt, transparentere und interpretierbarere Machine-Learning-Modelle zu schaffen.

XAI: Aufbau von Vertrauen und Transparenz bei Modellen für maschinelles Lernen

Da KI einen immer festeren Bestandteil in unserem Leben einnimmt, wird es zunehmend wichtiger, zu verstehen, wie diese Systeme funktionieren, und ihren Entscheidungen vertrauen zu können. Explainable AI (XAI) ist ein wachsendes Feld, das darauf abzielt, transparentere und interpretierbarere Machine-Learning-Modelle zu schaffen. In diesem Artikel werden wir untersuchen, was XAI ist, warum es wichtig ist und wie Techniken wie Entscheidungsbäume und regelbasierte Systeme verwendet werden können, um transparentere und vertrauenswürdigere KI-Systeme zu entwickeln.

Einführung

Künstliche Intelligenz (KI) wird zunehmend in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von Chatbots bis hin zu autonomen Fahrzeugen. Da KI jedoch immer allgegenwärtiger wird, sind Bedenken hinsichtlich ihrer Transparenz und Verantwortlichkeit aufgetaucht. Insbesondere wächst die Nachfrage nach KI-Systemen, die erklärbar sind, das heißt, dass sie von Menschen verstanden und interpretiert werden können. Dieser Artikel wird das Konzept der erklärbaren KI untersuchen, einschließlich der Frage, warum sie wichtig ist, um Vertrauen in KI-Systeme aufzubauen, und wie Techniken wie Entscheidungsbäume und regelbasierte Systeme verwendet werden können, um transparentere und interpretierbarere Modelle zu schaffen.

Was ist Explainable AI?

Explainable AI (XAI) ist ein Teilbereich der KI, der sich auf die Entwicklung von Methoden und Techniken konzentriert, um KI-Systeme transparenter und interpretierbarer zu machen. Das Ziel von XAI ist es, Menschen zu ermöglichen, das Denken hinter KI-Entscheidungen und -Handlungen zu verstehen, was entscheidend für den Aufbau von Vertrauen in diese Systeme ist. XAI ist besonders wichtig in Bereichen mit hohen Einsätzen, wie zum Beispiel im Gesundheitswesen und im Finanzwesen, wo Entscheidungen, die von KI-Systemen getroffen werden, erhebliche Konsequenzen haben können.

Warum ist Explainable AI wichtig?

Der Mangel an Transparenz und Interpretierbarkeit in KI-Systemen ist ein großes Hindernis für deren breite Akzeptanz. Wenn Menschen nicht verstehen können, wie ein KI-System Entscheidungen trifft oder warum es eine bestimmte Aktion ausführt, werden sie dem System wahrscheinlich nicht vertrauen oder sich darauf verlassen. Dies gilt besonders in Anwendungen, bei denen Menschenleben oder Existenzen auf dem Spiel stehen.

Ein weiterer Grund, warum XAI wichtig ist, liegt darin, dass es helfen kann, Verzerrungen in KI-Systemen zu erkennen und zu mindern. Viele Machine-Learning-Modelle werden auf voreingenommenen Daten trainiert, was zu diskriminierenden Ergebnissen führen kann. Indem man KI-Systeme transparenter und interpretierbarer macht, wird es einfacher, Verzerrungen in diesen Modellen zu identifizieren und zu korrigieren.

Wie können wir Explainable AI erreichen?

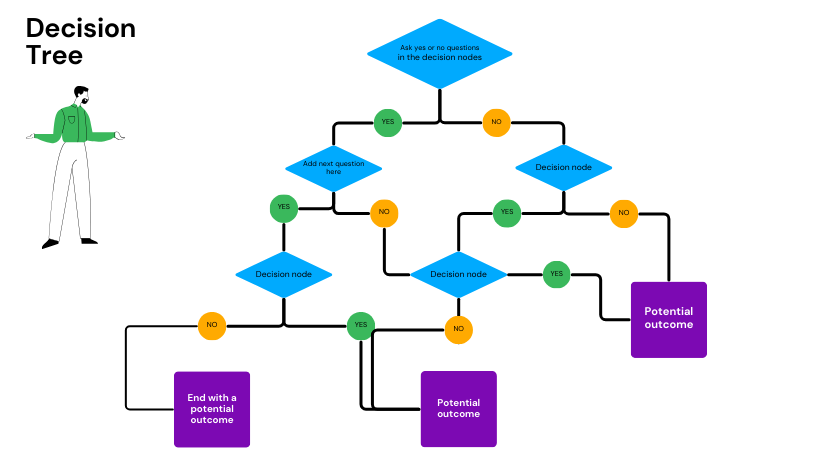

Es gibt verschiedene Techniken und Ansätze, um XAI zu erreichen. Ein häufiger Ansatz ist die Verwendung von Entscheidungsbäumen, bei denen es sich um eine Art von Modell handelt, das eine baumartige Struktur von Entscheidungen und deren möglichen Konsequenzen erstellt. Entscheidungsbäume sind leicht zu verstehen und können verwendet werden, um die Argumentation hinter KI-Entscheidungen nachzuvollziehen.

Beispiel eines Entscheidungsbaums

Ein weiterer Ansatz ist die Verwendung von regelbasierten Systemen, die aus einer Reihe von Regeln bestehen, die die Bedingungen definieren, unter denen bestimmte Aktionen ausgeführt werden sollen. Regelbasierte Systeme werden häufig in Expert:innensystemen eingesetzt, das sind KI-Systeme, die die Entscheidungsfähigkeiten eines menschlichen Expert:innen in einem bestimmten Bereich simulieren.

Ein dritter Ansatz ist die Verwendung von modellunabhängigen Techniken wie LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations) oder SHAP (Shapley Additive Explanations). Diese Techniken können mit jeder Art von Machine-Learning-Modell verwendet werden und bieten lokale Erklärungen für einzelne Vorhersagen.

Fazit

Explainable AI ist entscheidend für den Aufbau von Vertrauen und Transparenz in KI-Systemen. Indem wir KI-Systeme transparenter und interpretierbarer machen, können wir Verzerrungen identifizieren und korrigieren, Vertrauen bei den Nutzern aufbauen und sicherstellen, dass KI ethisch und verantwortungsbewusst eingesetzt wird. Es gibt viele Techniken und Ansätze zur Erreichung von XAI, und Organisationen sollten ihre Optionen sorgfältig abwägen, wenn sie KI-Systeme implementieren.

NLP 101: Ein Leitfaden für Einsteiger in die Verarbeitung natürlicher Sprache

Natural Language Processing (NLP), oder Verarbeitung natürlicher Sprache, ist ein Forschungsgebiet, das sich auf die Analyse und Synthese menschlicher Sprache konzentriert. NLP ist ein faszinierendes und sich schnell entwickelndes Feld mit einer breiten Palette von Anwendungen, …

KI vs. menschliche Intelligenz

Untersuchung der Unterschiede zwischen KI und menschlicher Intelligenz und wie sie zusammenarbeiten können, um Innovationen voranzutreiben. Künstliche Intelligenz (KI) war in den letzten Jahren ein heißes Thema. Die Fortschritte in der Technologie und im maschinellen Lernen haben zu erheblichen Verbesserungen in Bereichen wie der Verarbeitung natürlicher Sprache und dem maschinellen Sehen geführt. KI hat zwar viele Stärken, aber auch ihre Grenzen.

Natural Language Processing im Business

Da Unternehmen immer stärker auf ihre Kunden ausgerichtet sind, wird es zunehmend wichtiger, die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zu verstehen. Natural Language Processing (NLP) ist ein Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), der die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren.

Wie Unternehmen dem „Quiet Quitting“ auf den Grund gehen

Das Thema „Quitting“ bewegt die HR-Welt. Menschen scheinen auf sehr unterschiedliche Weise zu kündigen. Manchmal ganz offiziell, immer häufiger intern, oft stillschweigend. Doch was sagt es über unser Arbeitsumfeld aus, wenn Menschen, die das tun, was von ihnen erwartet wird (nicht weniger, aber auch nicht mehr), als „Quitter“ bezeichnet werden? – Wir wollen hier aber nicht zu philosophisch werden. Fakt ist: Die Menschen fühlen sich heute weniger mit ihren Arbeitgebern verbunden als die Generationen vor ihnen. Laut einer aktuellen Studie von EY fühlen sich nur 13 % der Befragten stark mit dem Unternehmen verbunden (zum Vergleich: 2017 waren es noch 34 %). Für Unternehmen ist dies zugleich Fluch und Segen.

Die Facetten des Quiet Quitting

Beginnen wir mit dem „Quiet Quitting“. Dazu gehört das Phänomen, dass Mitarbeitende zwar im Unternehmen bleiben, sich aber emotional und intellektuell zurückziehen. Sie tun nur das Nötigste und reduzieren ihre Produktivität, Kreativität und Interaktion mit Kolleg:innen auf das erforderliche Minimum. Nicht, weil sie sich machtlos und unmotiviert fühlen, sondern ganz bewusst, um der Arbeit nicht zu viel Raum in ihrem Leben zu geben. Besonders bei jungen Mitarbeitenden wurde diese Haltung zeitweise als Trend proklamiert. Aber ist diese Form des „Quitting“ wirklich ein Problem? – Das erfordert einen differenzierten Blick: Ich finde es durchaus legitim, wenn ein Mitarbeitender nicht ständig über das Erwartete hinausgeht. Eine emotionale Distanz zum Unternehmen kann auch gesund sein.

Wenn Quiet Quitting zum Problem wird

Das Problem entsteht, wenn Mitarbeitende beginnen, Prozesse und Strukturen aktiv zu blockieren, sowohl auf formaler als auch auf informeller Ebene. Zum Beispiel, ganz offen gesagt, wenn informelle Gespräche an der Kaffeemaschine abgelehnt werden, weil sie nicht zum Arbeitsvertrag gehören. Ein solches Verhalten kann, wenn es mehr als nur ein paar Mitarbeitende betrifft, zu einer toxischen Unternehmenskultur führen. Und es kann sogar dazu führen, dass Organisationen zum Stillstand kommen. Nicht alle Prozesse lassen sich formal definieren. Informelle Ansätze zur Bewältigung von Aufgaben und Herausforderungen können in vielen Bereichen die Arbeit erleichtern und beschleunigen. Wo diese Dynamik zum Erliegen kommt, wird die Arbeit auch für diejenigen schwierig, die ihre Arbeit eigentlich genießen. Das Risiko einer Kündigung steigt, insbesondere wenn es in der Branche genügend Jobalternativen gibt.

Es lässt sich also festhalten: Quiet Quitting als bewusste Handlung wird dann zum Problem, wenn es das Informelle und Zwischenmenschliche in Organisationen blockiert oder regelrecht vergiftet und potenziell die Arbeit für alle Mitarbeitenden unattraktiver macht.

Stille Kündigung erkennen und ansprechen

Es gibt aber auch eine andere Form der stillen Kündigung. Eine, die nicht präventiv erfolgt, sondern als Reaktion auf die bestehenden Arbeitsbedingungen. Ich möchte sie hier als „Inneres Kündigen“ bezeichnen. Mitarbeitende, die sich nicht gesehen fühlen, keine Anerkennung erhalten und den Wert ihrer Arbeit weder in greifbaren Ergebnissen noch emotional reflektiert sehen, machen schließlich nur noch das absolute Minimum, werden zunehmend abgestumpft und bleiben oft weit hinter dem zurück, was sie in einem positiven Arbeitsumfeld leisten könnten und würden. Diese Form des Kündigens passiert eher unbewusst und ist nicht zielgerichtet. Die Folgen für das Arbeitsklima können jedoch ähnlich sein wie bei einem bewussten Arbeiten auf Sparflamme.

Unabhängig von den Gründen für den stillen Rückzug ist es für Unternehmen entscheidend, solche negativen Entwicklungen kontinuierlich zu erkennen und gegenzusteuern. Dafür müssen sie herausfinden, wie es ihren Mitarbeitenden wirklich geht – offen und ungefiltert.

Künstliche Intelligenz liefert echte Mitarbeitenden-Einblicke

Authentische Einblicke in die Emotionen und Motive der Mitarbeitenden zu gewinnen, insbesondere bei denen, die sich wenig mit dem Unternehmen verbunden fühlen, ist herausfordernd. Traditionelle, quantitative Mitarbeiterbefragungen stoßen oft an ihre Grenzen, da sie zu standardisierten und damit potenziell verzerrten Antworten führen können. Quiet Quitters neigen dazu, ihre wahren Gefühle und Gedanken in herkömmlichen Umfragen zurückzuhalten oder zu verzerren. Das macht es schwierig, echte Einblicke in ihre Perspektiven und Erfahrungen zu gewinnen. Hier kann der Einsatz von KI und insbesondere von Technologien auf Basis von Large Language Models (LLM) einen großen Unterschied machen.

LLM-basierte Technologie, die im HR-Kontext eingesetzt wird, ist in der Lage, qualitative Antworten – also Textantworten – zu analysieren und auszuwerten und dabei subtile Hinweise und Muster im Ausdruck der Mitarbeitenden zu erkennen. So wird es möglich zu verstehen, was tatsächlich in den Köpfen der Menschen in der Organisation vorgeht. Welche Bedürfnisse unerfüllt bleiben und wo es möglicherweise toxische Verhaltensweisen oder Strukturen gibt, die die Zufriedenheit und Loyalität der Mitarbeitenden untergraben. Durch die Kombination von quantitativen und qualitativen Daten, die durch KI-Analysen ermöglicht werden, können Unternehmen eine tiefere, nuanciertere Perspektive auf die Bedürfnisse und Herausforderungen ihrer Teams gewinnen. Und so besser informierte und gezielte Entscheidungen zur Verbesserung der Führung und Unternehmenskultur treffen.

Mitarbeitende mit KI auf Kurs bringen

Fazit: Der vielschichtige Akt des „Quitting“ – ob sichtbar und laut, leise und strategisch oder latent innerlich – spiegelt die Dringlichkeit wider, auf den Wunsch nach Veränderung vieler Mitarbeitender zu hören. Diese Veränderung muss von den Menschen in Führungspositionen initiiert werden. Sie waren noch nie besser aufgestellt, dies zu tun, als heute. Denn KI-basierte Technologie ist ein Gamechanger, besonders in der HR-Arbeit. Unternehmen sollten mutig und lautstark vorangehen und die neuen Möglichkeiten nutzen, wenn es um das Wertvollste geht, das sie haben: Mitarbeitende, die von Natur aus gute Arbeit leisten wollen.

Vom stillen Kündigen zum stillen Gedeihen

Wie AI eine proaktive Arbeitskultur fördert

Jede Bewegung hat ihre Gegenbewegung. Das ist auch in der Personalarbeit der Fall. Während „Quiet Quitting“ einen Zustand beschreibt, in dem die Mitarbeiter nur das Nötigste tun, ist „Quiet Thriving“ ein Konzept, das die Menschen ermutigt, sich aktiv und kreativ an ihrem Arbeitsumfeld zu beteiligen.

Effektiv führen: 20 % sprechen, 80 % aktiv zuhören!

*(Spoiler: KI macht es möglich)

Hand aufs Herz: Kennen Sie das aktuelle Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter? Verstehen Sie ihre Sorgen, Herausforderungen und Gefühle? Wissen Sie, was sie wirklich bewegt, vor welchen Herausforderungen sie stehen, was für sie gut läuft und wo sie dringend Unterstützung brauchen?

Achtung, Narzissmus!

Enthüllen Sie die Wahrheit über Narzissmus und seine Auswirkungen auf Teams und Unternehmen und entdecken Sie, wie KI jetzt ein solches Verhalten erkennen kann. Von der charismatischen Anziehungskraft bis zu den schädlichen Folgen – Narzissten können den Erfolg auf verschiedene Weise stören. Erforschen Sie die Prävalenz narzisstischer Züge in Führungsetagen und die alarmierenden Trends bei jüngeren Generationen.

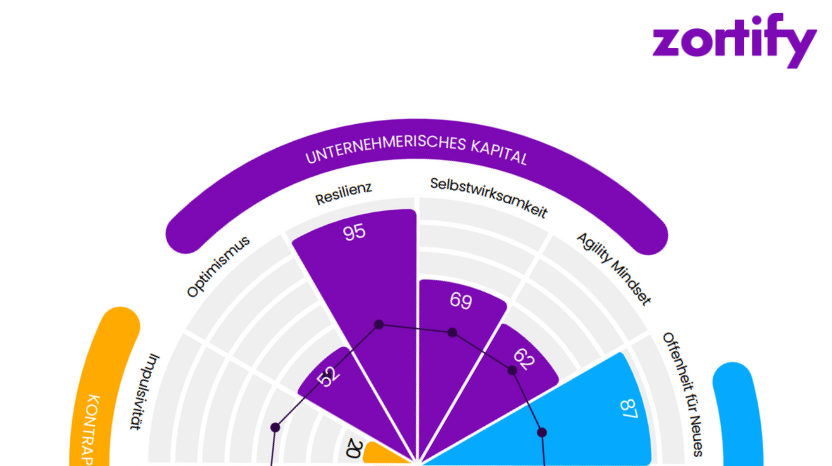

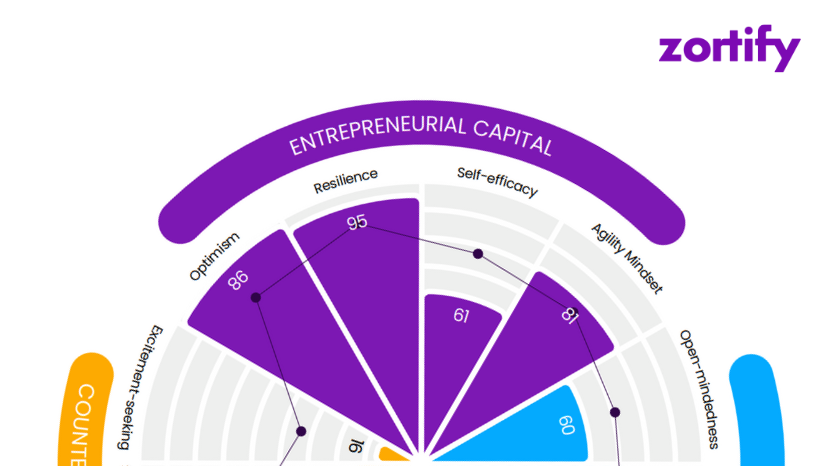

Was ist das unternehmerische Kapital, das wir bei Zortify messen?

Unternehmerisches Kapital ist wie eine Geheimwaffe für Geschäftsleute – egal, ob du Unternehmer:in, angestellt in einem Unternehmen oder Führungskraft bist – du möchtest beim unternehmerischen Kapital hoch punkten. Es setzt sich aus bestimmten psychologischen Fähigkeiten zusammen, die dir helfen, in deiner Arbeit erfolgreich zu sein und Herausforderungen mutig zu meistern. Es geht nicht um Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmale, sondern um deine Denkweise und wie du und mit Dingen umgehst.

Stell dir vor, du hättest einen unsichtbaren Schild, der dir hilft, in schwierigen Zeiten stark zu bleiben und dein Geschäft und deine Mitarbeitenden reibungsloser zu führen. Genau das bewirkt das unternehmerische Kapital. Es hilft dir, nicht aufzugeben, an deine Fähigkeiten zu glauben und immer das Beste zu erwarten.

Die vielen Vorteile des unternehmerischen Kapitals

Wenn eine Person viel unternehmerisches Kapital besitzt, fühlt sie sich in der Regel besser, arbeitet motiviert und erreicht mehr, weil sie Stress und Probleme effektiv bewältigen kann.

Für ein ganzes Unternehmen führt ein hohes unternehmerisches Kapital bei allen Mitarbeitenden zu einer besseren Gesamtleistung und steigert sogar den Umsatz des Unternehmens. Tatsächlich korreliert ein hohes Maß an unternehmerischem Kapital positiv mit Mitarbeitendenengagement, psychischem Wohlbefinden, Leistung und authentischer Führung. (Forschung zeigt weiterhin, dass niedrige Werte mit allem korrelieren, was wir im Geschäft vermeiden wollen, z. B. Zynismus, hohe Mitarbeiterfluktuation, Arbeitsstress, Angstzustände, abweichendes Verhalten am Arbeitsplatz…).

Resilienz: Vorwärts springen und wachsen

Stell dir einen Baum vor. Wenn ein Sturm kommt, biegt er sich im Wind. Nach dem Sturm kehrt er nicht nur in seine vorherige Form zurück; er wird sogar stärker und passt sich an, um künftige Stürme besser zu überstehen. Das ist Resilienz in der Geschäftswelt. Es geht nicht nur darum, nach Herausforderungen wieder auf den alten Stand zurückzukehren, sondern auch darum, vorwärts zu springen, zu lernen und aus diesen Erfahrungen zu wachsen. Wenn uns das Leben Schwierigkeiten in den Weg stellt, nutzen wir sie als Sprungbrett, um noch robuster und anpassungsfähiger zu werden.

Optimismus: Die Sonne folgt immer auf den Regen

Optimismus bedeutet, eine positive Einstellung zu bewahren und beharrlich auf günstige Ergebnisse zu hoffen. Genau wie wir nach jedem Regenschauer erwarten, dass die Sonne wieder scheint, verkörpert ein optimistisches Mindset im unternehmerischen Kapital den Glauben, dass nach herausfordernden oder schwierigen Zeiten positive und erfolgreiche Zeiten folgen werden. Dieser Glaube an eine bessere Zukunft treibt unsere Handlungen und Entscheidungen an und macht uns mutiger und risikofreudiger.

Selbstwirksamkeitsüberzeugung: Unser eigenes Schiff steuern

Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung ähnelt einem internen Kontrollpunkt, bei dem wir glauben, dass wir das Steuer unseres Karrierewegs in der Hand haben. Stell dir vor, du bist der Kapitän:in eines Schiffes. Unabhängig von stürmischer See oder ruhigen Gewässern ist es unser Glaube an unsere Fähigkeit, diese wechselnden Bedingungen zu meistern, der unsere Selbstwirksamkeitsüberzeugung definiert. Wir erkennen, dass unsere Handlungen, Entscheidungen und Strategien einen erheblichen Einfluss auf unseren Karriereweg und unsere Erfolge haben.

Agility-Mindset: Im Rhythmus dynamischer Veränderungen tanzen

Stell dir eine tanzende Person vor, die mühelos im Rhythmus fließt und sich an jede Taktänderung anpasst. Ein Agiliy-Mindset im unternehmerischen Kapital spiegelt diesen Tänzer wider, der sich anmutig durch die unberechenbaren Takte der Geschäftswelt bewegt und sicherstellt, dass jeder unerwartete Schritt zu einem choreografierten Schritt in Richtung Erfolg wird. Mit einem Agility-Mindset begrüßt du Veränderungen, verwandelst Herausforderungen in neue Chancen und bleibst stets im Einklang mit den schwankenden Märkten und Trends.

Unternehmerisches Kapital entwickeln: Ist das möglich?

Absolut! Das Kultivieren von unternehmerischem Kapital ist durch die Förderung von Resilienz, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Optimismus und einem Agility-Mindset erreichbar, wodurch jede Person aufblühen kann. Dies lässt sich perfekt durch Coaching, Workshops, Schulungen und sogar Meditation und Selbstreflexion umsetzen.

Unternehmerisches Kapital ist wie ein geheimes Werkzeug, das uns und unsere Teams dabei unterstützt, im Geschäft erfolgreich zu sein. Indem wir uns darauf konzentrieren, unsere Resilienz, Selbstwirksamkeitsüberzeugung und unseren Optimismus zu stärken, werden wir nicht nur bessere Unternehmer:innen, sondern machen auch unsere Unternehmen stärker und erfolgreicher.

Entdecke die Geheimwaffe für Erfolg!

Bereit, diese Kraft für deinen Erfolg zu nutzen? Kontaktiere Sophia noch heute, um herauszufinden, wie unternehmerisches Kapital dich und dein Unternehmen auf neue Höhen bringen kann!

Sophia

Karlsson

Business Development & HX Consultant

Vom stillen Aufhören zum stillen Gedeihen

Wie AI eine proaktive Arbeitskultur fördert

Jede Bewegung hat ihre Gegenbewegung. Das gilt auch im HR-Bereich. Während „Quiet Quitting“ einen Zustand beschreibt, in dem Mitarbeiter nur das Nötigste tun, ist „Quiet Thriving“ ein Konzept, das Menschen dazu ermutigt, sich aktiv und kreativ in ihrem Arbeitsumfeld einzubringen.

Ein proaktives Gegendesign

Die Idee hinter diesem Ansatz ist, dass Menschen ein grundlegendes Bedürfnis nach Freude, Entwicklung und Erfüllung in ihrer Arbeit haben. Dies schafft die Motivation, nicht nur das Minimum anzustreben, selbst in einem als eher negativ wahrgenommenen Arbeitsumfeld eine proaktive Rolle einzunehmen. Eine solche Einstellung trägt zur psychischen Gesundheit bei und ermöglicht es, das Umfeld innerhalb der eigenen Möglichkeiten positiv zu gestalten.

Die Möglichkeiten erkunden

Der „Circle of Control, Influence and Concern“, ein Modell aus der positiven Psychologie, zeigt die verschiedenen Einflussbereiche und die daraus resultierenden Handlungsoptionen. Es verdeutlicht sehr gut, dass manche Dinge in unserer Kontrolle liegen und andere nicht. Das Erkennen und Differenzieren zwischen diesen Dingen ebnet den Weg zu mehr (innerer) Freiheit und Freude an unseren eigenen Handlungen, auch unter suboptimalen Bedingungen.

Im Arbeitskontext wirft dies im Wesentlichen drei Fragen auf:

- Wenn ich mein Arbeitsumfeld weder kontrollieren noch beeinflussen kann, kann ich lernen, es zu akzeptieren? (z. B. das Verhalten meines Vorgesetzten)

- Wenn ein Problem in meinem Arbeitsumfeld nicht in meiner Kontrolle liegt, kann ich es beeinflussen, sodass ich zumindest ein wenig Freude an der Arbeit empfinde? (z. B. Arbeitsroutine)

- Was liegt in meiner Kontrolle? Wie kann ich meinen Handlungsspielraum schrittweise vergrößern, um nicht nur das Minimum zu leisten, sondern aus einem inneren Antrieb heraus eigene Ideen zu entwickeln und in die Ziele des Unternehmens einzubringen? Nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus einer authentischen Motivation, die mich sowohl persönlich als auch beruflich bereichert.

Beim „Quiet Thriving“ setzen sich Mitarbeiter bewusst mit ihrer Selbstwirksamkeit auseinander (so klein sie auch sein mag), gestalten proaktiv Aspekte, die sie beeinflussen können, und passen ihre Einstellungen und Reaktionen auf Dinge an, die sie (zunächst) nicht ändern können. Sie vernetzen sich zudem mit Gleichgesinnten und bauen gemeinsam eine unterstützende Gemeinschaft auf, um ihre kollektive Selbstwirksamkeit zu stärken und zu nutzen.

Glücklicheres Arbeiten dank KI

Aus HR-Perspektive sind besonders Mitarbeitende, die monotone oder als weniger sinnvoll empfundene Aufgaben erledigen, anfällig für „Quiet Quitting“. Besonders wenn sie die unmittelbare Wirkung ihrer Arbeit nicht sehen und sich daher nicht wertgeschätzt fühlen. Hier kann HR gezielt eingreifen und den Handlungsspielraum gestalten, um „Thriving“ zu fördern. Eine Voraussetzung dafür ist, dass HR-Mitarbeitende den emotionalen Zustand der Beschäftigten erkennen. Künstliche Intelligenz (KI), die mit umfassenden Sprachmodellen arbeitet (wie wir sie von ChatGPT kennen), kann hier helfen. Sie ermittelt durch die Auswertung qualitativer Daten (z. B. offene Textantworten in einer Umfrage), wie es den Menschen in der Organisation tatsächlich geht. Basierend auf diesen Daten kann HR demotivierten und unzufriedenen Mitarbeiternde Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten aufzeigen oder einen temporären Wechsel in einen anderen Job ermöglichen.

Zum Beispiel können Job-Rotationen oder Weiterbildungen eingefahrene Muster durchbrechen, Abwechslung bieten und neue Inspiration liefern. Welche Entwicklungsschritte für welchen Mitarbeitende geeignet sind, kann ebenfalls durch die KI bestimmt werden. Wichtig ist, dass diese Angebote nicht als zusätzliche Belastung „on top“ kommen und den Arbeitsaufwand der Mitarbeitenden erhöhen, sondern eine echte Alternative zum bisherigen Aufgabenbereich darstellen. Ein tiefes Verständnis der Charaktereigenschaften, Bedingungen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden kann auch dabei helfen, die richtigen Personen zur richtigen Zeit in den passenden Rollen innerhalb der Organisation einzusetzen und so optimale Voraussetzungen zu schaffen, damit sie ihre Aufgaben motiviert erledigen. Dank der KI hat HR zum ersten Mal die Möglichkeit, tief in die Organisation einzutauchen und das volle menschliche Potenzial zu entfesseln, das in ihr schlummert.

Privilegien erkennen – und zum Besseren nutzen

Es ist wichtig zu betonen, dass „Quiet Thriving“ einen privilegierten Ansatz darstellt, der nicht auf alle Lebens- und Arbeitssituationen anwendbar ist. Auf der Arbeitsseite eignet er sich besonders für Büroberufe und Branchen, in denen Fachkräfte knapp sind und die Mitarbeitende eine gewisse Macht haben. Gleichzeitig sollte das Wissen um die vielfältige Natur von Arbeitserfahrungen und -umgebungen ein Anreiz für Unternehmen sein, das Arbeitsleben für so viele Menschen wie möglich wertschätzend und erfüllend zu gestalten. Die aufstrebende KI-Technologie bietet hier faszinierende Möglichkeiten. Nutzen wir sie, um das kreative Potenzial zu heben, das in jedem von uns schlummert.

Empowerte Teams: Das Richtige tun

Was ist im Job wichtiger – die Dinge richtig zu machen oder das Richtige zu tun? Die meisten Menschen werden wahrscheinlich antworten: „Beides.“ Dennoch lohnt es sich im Kontext von sich wandelnden Unternehmenskulturen, über diese Frage in ihrer absoluten Entweder-oder-Variante nachzudenken. Lange Zeit ging es Unternehmen in erster Linie darum, Dinge richtig zu machen.

Gute Führung: Mit Selbstreflexion und unsympathischem Filter

Eine gute Führungskraft – ist das etwas, das man ist, oder etwas, das man wird? – Ich würde es so sagen: Man ist eine, wenn man bereit ist, eine zu werden. Mit anderen Worten, Führung erfordert die Bereitschaft zur Entwicklung. Führen bedeutet immer auch, lernen zu führen. Es ist ein fortlaufender Prozess, der nie abgeschlossen ist, besonders in der schnelllebigen Welt, in der wir leben.

Der hausgemachte Fachkräftemangel

Warum sollten wir Bewerber*innen tiefgehend analysieren, wenn wir sowieso keine Wahl haben, wen wir einstellen? Diese Frage hören wir oft. Sie spiegelt die Frustration vieler Unternehmen über den Mangel an Fachkräften wider. Zu Recht? Wir sagen: Ja und nein. Zum einen sind wir der Meinung, dass der Fachkräftemangel keine „Naturgewalt“ ist, der Unternehmen hilflos ausgeliefert sind.

Warum Due Diligence wichtig ist

Die Bedeutung der Persönlichkeitsanalyse bei Investitionsentscheidungen

Due Diligence ist ein entscheidender Bestandteil jeder Investitionsentscheidung, insbesondere bei Start-ups. Während finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte oft gründlich geprüft werden, wird ein Aspekt manchmal übersehen: die Persönlichkeit der Gründer:innen. Dieser Artikel erklärt, warum die Persönlichkeitsanalyse für Gründer:innen und Investor:innen so wichtig ist und wie sie in Due-Diligence-Prozesse integriert werden kann.

Zuerst in Persönlichkeiten investieren – Dann in Ideen

Ideen gibt es wie Sand am Meer, aber die Persönlichkeiten der Gründer:innen spielen eine entscheidende Rolle dafür, wie erfolgreich die Umsetzung sein wird. Daher sollten Investor:innen bei ihrer Due Diligence nicht nur das Geschäft, sondern auch die Persönlichkeit dahinter überprüfen. Untersuchungen zeigen, dass eine ideale Gründerpersönlichkeit aus Optimismus, Risikobereitschaft und einem starken Glauben an die eigenen Fähigkeiten besteht. Zudem ist eine offene, neugierige, extravertierte und emotional stabile Mentalität wünschenswert. Indem Investor:innen zuerst in Persönlichkeiten investieren, können sie das Risiko ihrer Investition verringern und ihre Erfolgschancen erhöhen.

„Risiko entsteht dadurch, dass man nicht weiß!“ – Warren Buffett

Warren Buffetts Zitat ist besonders relevant, wenn es um die Persönlichkeit der Gründer:innen geht. Um das Risiko einer Investition zu minimieren, ist es von Vorteil, so viele Informationen wie möglich über die Gründer:innen zu sammeln. Auf diese Weise können Horrorszenarien wie der Fall des Herrenausstatters „Von Floerke“ vermieden werden. Vier Jahre nach der Gründung des Start-ups stand das Unternehmen kurz vor dem Aus. Gründer David Schirrmacher verspottete und agitierte öffentlich gegen seinen Investor Frank Thelen, der wiederum Schirrmacher als nicht mehr zurechnungsfähig beschrieb. Die Persönlichkeit des Gründers ist daher ein wesentlicher Bestandteil, um im Vorfeld genau zu wissen, worauf man sich einlässt.

Die Corona-Krise erschwert das persönliche Kennenlernen

Die Corona-Krise hat es für Investor:innen und Gründer:innen erschwert, sich persönlich kennenzulernen. Normalerweise lernen sich diese bei einem gemütlichen Abendessen oder einem gemeinsamen Treffen besser kennen, was derzeit absolut undenkbar ist. Ein digitales Treffen muss ausreichen, um zu entscheiden, ob in die Gründer:innen investiert wird oder nicht. Dies kann jedoch mit einem hohen Risiko verbunden sein. Voreingenommene Entscheidungen, Fehleinschätzungen und verpasste Chancen werden häufiger. Eine Persönlichkeitsanalyse kann helfen, diese Risiken zu minimieren.

„Selbstdarstellung“ – Ein Dealbreaker

Selbstdarstellung und soziale Erwünschtheit sind uns allen bekannt. Man präsentiert sich besser oder anders, als man ist, um beim Gegenüber zu punkten. Den wahren Kern hinter der Fassade als Investor zu finden, ist schwieriger, als man denkt. Besonders vor der Webcam fällt es leicht, sich zu verstellen, um andere zu überzeugen. Eine Persönlichkeitsanalyse kann Investoren dabei helfen, die Selbstdarstellung zu durchschauen und eine fundiertere Entscheidung zu treffen.

60 % aller Start-ups scheitern aufgrund einer ungünstigen Teamzusammensetzung

Jüngste Forschungen über gescheiterte Start-ups von der Harvard Business Review zeigen, dass 60 % der Start-ups aufgrund falscher Persönlichkeiten und Konstellationen im Team scheitern. Doch es ist noch nicht alles verloren. Dem kann vorbeugend entgegengewirkt werden. Durch eine Persönlichkeitsanalyse kann das Team im Detail bewertet werden. Welche Persönlichkeiten sind im Team vertreten und wie harmonieren diese Typen miteinander? So kann jeder entsprechend seiner Stärken eingesetzt werden und langfristig zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Die Persönlichkeitsanalyse ist ein wichtiger Aspekt der Due Diligence, der nicht übersehen werden sollte. Indem Investoren zuerst in Persönlichkeiten investieren, können sie das Risiko ihrer Investition verringern und ihre Erfolgschancen erhöhen. Die Corona-Krise hat es erschwert, die Gründer persönlich kennenzulernen.

Warum sollte Psychologie in der Due Diligence berücksichtigt werden?

Wenn es um die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen geht, konzentrieren sich die meisten Menschen auf die Analyse von Finanzberichten, rechtlichen Dokumenten und anderen technischen Informationen. Es ist jedoch wichtig, die Rolle der Psychologie bei der Due-Diligence-Prüfung nicht zu übersehen. Hier sind einige Gründe, warum die Psychologie bei der Due-Diligence-Prüfung berücksichtigt werden sollte.

„Ich kann das!“

Gründer zeichnen sich durch Optimismus, Resilienz und Selbstwirksamkeitsüberzeugung aus. Alle Werte sind messbar und trainierbar. Warum ist das so? Erfolgreiche Gründerinnen und Gründer verfügen über starke persönliche Ressourcen. Sie sind besonders optimistisch, belastbar und gleichzeitig von ihrer eigenen Wirksamkeit überzeugt. Dieses unternehmerische Kapital ist messbar und in jedem Menschen trainierbar. Erfahren Sie, wie erfolgreiche Gründer ihr unternehmerisches Kapital nutzen, um auch in schwierigen Zeiten erfolgreich zu sein.

Was ist das unternehmerische Kapital, das wir bei Zortify messen?

Unternehmerisches Kapital ist so etwas wie eine Geheimwaffe für Geschäftsleute, egal ob Sie Unternehmer, Angestellter oder Führungskraft sind – Sie wollen mit unternehmerischem Kapital punkten. Es setzt sich aus bestimmten mentalen Fähigkeiten zusammen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit gut zu machen und Herausforderungen mutig zu meistern. Es geht nicht um Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmale, sondern um Ihre Denkweise, wie Sie denken und mit Dingen umgehen.

Abonnieren Sie unsere Newsletter

Sind Sie bereit, die Zukunft der Arbeit zu gestalten und Ihre HR-Strategien zu verändern? – In unserem Newsletter schreiben wir über relevante Themen zwischen KI und HR und die fantastischen neuen Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz dem modernen Personalmanagement bietet.

Effektiv führen: 20 % sprechen, 80 % aktiv zuhören!

*(Spoiler: KI macht es möglich)

Hand aufs Herz: Kennen Sie den aktuellen Zustand des Wohlbefindens Ihrer Mitarbeitenden? Verstehen Sie ihre Sorgen, Herausforderungen und Gefühle? Wissen Sie, was sie wirklich bewegt? Vor welchen Herausforderungen sie stehen? Was bei ihnen gut läuft? Und wo sie dringend Unterstützung brauchen?

Zuhören ist anstrengend

Effektives Zuhören erfordert Übung und Training. Besonders für Führungskräfte und gerade in unsicheren Zeiten, in denen viele Menschen von existenziellen Sorgen geplagt werden. Ein natürliches Talent zum Zuhören ist selten. Die Fähigkeit, unsere Meinungen ständig auf verschiedenen Kanälen zu äußern und in unserer „Blase“ bestätigt zu werden, macht das Zuhören nicht einfacher.

In hierarchischen Strukturen gibt es zudem oft die unausgesprochene Regel, dass Führungskräfte in Meetings den Großteil der Redezeit einnehmen – und letztlich immer Recht haben. Der Übergang von einem dominanten Redner zu einem aufmerksamen Zuhörer markiert einen bedeutenden Schritt hin zu einem nachhaltigen Kulturwandel in Organisationen. Dieser erfordert Zeit, Kraft und Durchhaltevermögen. Denn wahres Zuhören erfordert ein hohes Maß an Aktivität. Studien haben gezeigt, dass Zuhören viel anstrengender ist als Sprechen. Wenn wir sprechen, wird unser Gehirn ähnlich stimuliert wie z.B. beim Essen. Dadurch wird positive Energie in unserem Körper freigesetzt; aktives Zuhören hingegen zehrt erheblich an unseren Energiereserven.

Kann ich eigentlich zuhören?

Wenn man an Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten denkt, denken viele zunächst an Rhetorik, die Fähigkeit, gut zu präsentieren und die verbale Kontrolle zu behalten. Diese Perspektive muss sich ändern. Denn gute Führungskräfte, die eine kollaborative, offene und wertschätzende Unternehmenskultur anstreben, müssen nicht viel reden. Sie müssen vielmehr aufmerksam zuhören – regelmäßig und jedem einzelnen Mitarbeitenden. Diese Führungsfähigkeit lässt sich wie ein Muskel trainieren. Voraussetzung dafür ist, das eigene Kommunikationsverhalten kritisch zu reflektieren.

Die fünf Stufen des Zuhörens

Zuhören geht weit über das bloße Aufnehmen von Worten hinaus. Die Qualität des Zuhörens kann in fünf Stufen gemessen werden:

- Stufe 1 (niedrigste Ebene): Nicht zuhören – Wir schenken dem Sprecher keine Beachtung, schauen vielleicht ständig auf unser Smartphone oder signalisieren auf andere Weise unser Desinteresse. Hier wird das Gegenüber ignoriert, und effektive Kommunikation findet nicht statt.

- Stufe 2: Zuhören, um selbst zu sprechen – Wir prüfen die erhaltenen Informationen sofort darauf, wie wir persönlich darauf reagieren können. Der Fokus liegt mehr darauf, unsere eigene Antwort zu formulieren, als darauf, das Gesagte zu verstehen.

- Stufe 3: Zuhören, um zuzustimmen oder zu widersprechen – Wir nehmen die Worte unseres Gesprächspartners wahr, betrachten sie aber hauptsächlich aus der Sicht unserer eigenen Meinung und Positionierung.

- Stufe 4: Der Übergang zum empathischen Zuhören: Verstehen, was unser Gegenüber bewegt – Hier hören wir nicht aus Eigeninteresse zu oder um das Gesagte zu bewerten, sondern aus echtem Interesse an der Perspektive und den Emotionen des anderen.

- Stufe 5 (höchste Ebene): Besseres Selbstverständnis des Gegenübers ermöglichen – Auf dieser Ebene wird das Zuhören zu einem Spiegel, der unserem Gegenüber hilft, seine eigenen Gedanken und Gefühle zu sortieren und neue Erkenntnisse oder Perspektiven zu gewinnen, ohne dass wir die Themen durch unseren persönlichen Filter schicken.

Das Verständnis und die Anwendung dieser Zuhörstufen, insbesondere der Stufen 4 und 5, ermöglicht eine tiefgründige, empathische Kommunikation, schafft Raum für echten Austausch und fördert gegenseitige Wertschätzung. Indem Führungskräfte aktiv zuhören:

- erhalten sie präzise Informationen, was die Wahrscheinlichkeit kluger Entscheidungen erhöht.

- zeigen sie Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden.

- stärken sie das Gefühl der Zugehörigkeit und Verbundenheit untereinander.

Aktiv zuhören mit KI

Es ist jedoch auch klar: Zuhören kostet Zeit. Und angesichts der vielfältigen Rollenerwartungen an HR in den letzten Jahren ist Zeit knapper geworden. Doch das Aufkommen der Künstlichen Intelligenz könnte hier einen Wendepunkt einläuten. KI erweist sich als nahezu perfekter Zuhörer. Sie kann mühelos Text- und Sprachdaten analysieren, eine Aufgabe, die bisher der menschlichen Intelligenz vorbehalten war und in zeitaufwändigen und kostspieligen Assessment- und Entwicklungszentren stattfand. Mit KI können qualitative Daten und komplexe Zusammenhänge auf völlig neue Weise genutzt werden.

KI für qualitative Daten nutzen

Bei Zortify trainieren wir beispielsweise unsere Modelle mit künstlichen neuronalen Netzen. Diese können Informationen aus der Umgebung ähnlich wie das menschliche Gehirn filtern. So ist die KI in der Lage, Bedürfnisse und Stimmungen aus großen Datensätzen mit qualitativen Textantworten herauszulesen und psychische Zustände von Mitarbeitenden zu erkennen. Und genau darum geht es: zu erkennen, was vorhanden ist, ohne es sofort zu bewerten oder reflexartig auf das Gesagte zu reagieren, wie wir es in Gesprächen oft unbewusst tun (siehe Stufen 2 und 3).

Choreografin Monica Bill Barnes sagte einmal in einem Interview: „Zuhören bedeutet zu entscheiden, dass man sich nicht darum kümmern muss, was man als Nächstes sagen wird.“ Das ist ein Punkt, der uns Menschen schwerfällt, insbesondere wenn wir – wie im beruflichen Kontext – immer glauben, eine kompetente Antwort parat haben zu müssen. KI kennt solche sozialen Ängste nicht. Sie hört ohne eigene Erwartungen zu und ermöglicht damit grundsätzlich ein tiefes Verständnis des Gesagten. Dies bildet eine wertvolle Grundlage für HR-Experten, um gezielte Maßnahmen einzuleiten und vorzuschlagen, wie zum Beispiel einen internen Jobwechsel, einen Karriereschritt oder ein vertrauliches Gespräch. Was früher Monate oder Jahre dauerte (oder sogar völlig ignoriert wurde), ist dank KI nun innerhalb von Minuten möglich: Aktives Zuhören durch Datenanalyse, gefolgt von menschlichem Eingreifen durch HR.

Das richtige Setting

Führungskräfte sind gefordert, ein Gespür dafür zu entwickeln, welcher Kommunikationskanal für die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen in ihrem Team am effektivsten ist. Insbesondere sollten sie immer wieder aktiv auf die „stillen“ Teammitglieder zugehen und den kontinuierlichen Austausch fördern. Der Schlüssel liegt in einem Setting, in dem sich beide Seiten wohlfühlen. Und wie findet man das am besten heraus? Genau: durch aufmerksames Zuhören.

Artikelheader: Franco Antonio auf Unsplash

Wie Unternehmen dem „Quiet Quitting“ auf den Grund gehen

Das Thema „Quitting“ bewegt die HR-Welt. Menschen scheinen auf sehr unterschiedliche Weise zu kündigen. Manchmal ganz offiziell, immer häufiger intern, oft stillschweigend. Doch was sagt es über unser Arbeitsumfeld aus, wenn Menschen, die das tun, was von ihnen erwartet wird (nicht weniger, aber auch nicht mehr), als „Quitter“ bezeichnet werden?

Vom stillen Kündigen zum stillen Gedeihen

Jede Bewegung hat ihre Gegenbewegung. Das ist auch in der Personalarbeit der Fall. Während „Quiet Quitting“ einen Zustand beschreibt, in dem die Mitarbeiter nur das Nötigste tun, ist „Quiet Thriving“ ein Konzept, das die Menschen ermutigt, sich aktiv und kreativ an ihrem Arbeitsumfeld zu beteiligen.

Achtung, Narzissmus!

Enthüllen Sie die Wahrheit über Narzissmus und seine Auswirkungen auf Teams und Unternehmen und entdecken Sie, wie KI jetzt ein solches Verhalten erkennen kann. Von der charismatischen Anziehungskraft bis zu den schädlichen Folgen – Narzissten können den Erfolg auf verschiedene Weise stören. Erforschen Sie die Prävalenz narzisstischer Züge in Führungsetagen und die alarmierenden Trends bei jüngeren Generationen.

Gründer zeichnen sich durch Optimismus, Resilienz und Überzeugung von ihrer eigenen Selbstwirksamkeit aus. All diese Werte sind messbar und trainierbar. Warum ist das so?

Erfolgreiche Gründer verfügen über starke persönliche Ressourcen. Sie sind besonders optimistisch, resilient und gleichzeitig überzeugt von ihrer eigenen Wirksamkeit. Dieses unternehmerische Kapital kann gemessen und bei jeder Person trainiert werden.

Pflege des unternehmerischen Kapitals in unsicheren Zeiten

Etwa jeder Zehnte der Erwerbsbevölkerung in Deutschland ist selbstständig.[1] Krisen wie die aktuelle Corona-Pandemie treffen Selbstständige besonders hart, da sie das volle Risiko für ihre unternehmerischen Aktivitäten tragen. Doch auch schon vor Covid-19 galt: Wer heute in der volatilen Welt seine eigene Geschäftsidee verwirklichen möchte, braucht psychologisches „Kapital“, aus dem er oder sie in schwierigen Phasen schöpfen kann.

Gerade Selbstständige treffen oft riskante Entscheidungen, arbeiten in einem komplexen Geschäftsumfeld und müssen sich mit einer ungewissen Zukunft auseinandersetzen. Gleichzeitig verfolgen sie im besten Fall konsequent ihre Vision und motivieren auch ihre eigenen Mitarbeiter. Wie schaffen es erfolgreiche Gründer, all dies gleichzeitig zu bewältigen? Die Antwort: mit Hilfe ihres unternehmerischen Kapitals, das sie wie einen imaginären „Ressourcenrucksack“ auf den Schultern tragen. Dieses mentale Kapital lässt sich messen – und trainieren. Eine Analyse bietet einen wichtigen Ausgangspunkt, um bestehende Ressourcen sichtbar zu machen und sie zu erweitern.

Der Einfluss des unternehmerischen Kapitals auf den Unternehmenserfolg kann erklären, warum in Deutschland relativ wenige Menschen gründen, obwohl sich laut Global Entrepreneurship Monitor heute viele für qualifiziert genug halten und Chancen für den Aufbau eines eigenen Unternehmens sehen. Für die Unterstützung und Förderung von Innovationen und der Gründerszene ist daher auch die Entwicklung des unternehmerischen Kapitals eine wichtige Stellschraube.

Was umfasst das unternehmerische Kapital?

Unternehmerisches Kapital bildet den psychologischen Rahmen für ein erfolgreiches und zufriedenes Arbeitsleben. Es basiert auf dem Konzept des „psychologischen Kapitals“, das in der psychologischen Forschung zunehmend im Fokus steht, und umfasst bestimmte kognitive Ressourcen, aus denen eine Person schöpfen kann, um ihr eigenes Wohlbefinden zu beeinflussen.

Diese Ressourcen sind stabiler als Emotionen oder Stimmungen, aber gleichzeitig formbar und offen für Entwicklung. Ein hoher Ausdruck der interagierenden Ressourcen steht in Zusammenhang mit höherer Leistung, Arbeitszufriedenheit und psychischem Wohlbefinden. Umgekehrt zeigen Personen mit niedrigem psychologischem Kapital verstärkt zynisches Verhalten, Arbeitsstress und Angst.

Aktuelle Forschungen zeigen, dass erfolgreiche Gründer besonders überzeugt von ihrer eigenen Wirksamkeit, resilient und optimistisch sind – und das signifikant stärker als ihre eigenen Top-Manager. Diese drei Persönlichkeitsmerkmale bilden das unternehmerische Kapital jedes Menschen und haben in ihrem Zusammenspiel einen erheblichen Einfluss auf den beruflichen Erfolg und die Arbeitszufriedenheit.

Faktor 1: Selbstwirksamkeitsüberzeugungen

Ein sperriges Wort mit großer Wirkung. Es bezieht sich auf das Vertrauen in sich selbst und die eigenen Fähigkeiten, Aufgaben erfolgreich zu meistern. Menschen mit einem hohen Maß an Selbstwirksamkeit setzen sich ambitionierte Ziele und können ihre eigene Motivation kontrollieren. Auch in schwierigen Situationen stecken sie nicht den Kopf in den Sand, sondern versuchen, diese bestmöglich zu meistern. Studien zeigen, dass das Meistern herausfordernder Erfahrungen und soziale Überzeugungsarbeit die Entwicklung der eigenen Selbstwirksamkeitsüberzeugung fördern.

Erfolgreiche Gründer sind von ihrer eigenen Wirksamkeit überzeugt.

Wir wissen aus unserem Alltag, dass die tatsächliche Kompetenz und das Selbstvertrauen eines Menschen nicht immer übereinstimmen. Es gibt genug Menschen, die sich für weniger fähig halten, als sie tatsächlich sind – und umgekehrt. Sowohl für Gründer als auch für Mitarbeiter ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten immer eine wichtige Ressource. Es hilft nicht nur in turbulenten Zeiten, sondern auch bei der Führung eines Teams oder der Präsentation der eigenen Ideen.

Faktor 2: Persönliche Resilienz

Stellen wir uns die folgende Situation vor: Eine Pandemie breitet sich weltweit aus und die Investoren steigen aus. Ein Worst-Case-Szenario. Unerwartete Ereignisse gehören aber nicht nur zum Aufbau eines Unternehmens in Pandemiezeiten. Eine Existenzgründung ist in der Regel immer mit einem hohen Maß an Risiko und Unsicherheit verbunden – Scheitern und Entscheidungen mit schlechtem Ausgang gehören oft dazu. Darüber hinaus steigt die Verantwortung, je größer ein Start-up wird. Wie gehen erfolgreiche Gründerinnen und Gründer mit solchen Herausforderungen um?

Erfolgreiche Gründer zeigen ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit und gehen mit unerwarteten Ereignissen gelassen um.

Erfolgreiche Gründer weisen ein hohes Maß an Resilienz auf: Sie akzeptieren die Realität, wie sie ist, neigen zum Improvisieren, gehen Risiken ein und stellen sich Herausforderungen mit Offenheit. Wer resilient ist, steht nach Rückschlägen und Misserfolgen schneller wieder auf, bewältigt Konflikte besser und geht gelassener mit Ungewissheiten um. Stolpersteine? Sie werfen resiliente Menschen viel seltener aus der Bahn. Und wenn sie doch einmal scheitern, kommen sie schnell wieder auf die Beine und erholen sich oft auf einem noch höheren Niveau ihres persönlichen Selbst. Menschen mit hoher Resilienz konzentrieren sich entweder auf ihre verfügbaren Ressourcen, auf die potenziellen Risiken oder auf den Prozess selbst und richten ihre Strategie auf das bestmögliche Ergebnis aus.

Faktor 3: Optimistische Haltung

Erfolgreiche Gründer zeigen ein starkes Grundvertrauen in eine positive Zukunft. Sie sehen und nutzen Chancen, bevor andere dies tun, und betreten damit oft „fehleranfälliges“ Neuland. Optimisten neigen jedoch dazu, sich Fehler leichter zu verzeihen und auch angesichts großer Unsicherheit Chancen zu erkennen. Anstatt sich von möglichen Rückschlägen einschüchtern zu lassen, glauben sie an den Erfolg ihrer Pläne.

Looking on the Bright Side – erfolgreiche Gründer sind besonders optimistisch.

Wie genau „tickt“ ein Optimist? Die Forschung zeigt, dass sie positive Ereignisse mit persönlichen und dauerhaften Ursachen erklären. Im Gegensatz dazu führen sie negative Ereignisse auf äußere, vorübergehende und situationsbedingte Ursachen zurück. Die Welt wird als ein Ort wahrgenommen, an dem einem regelmäßig gute Dinge widerfahren.

Wie lässt sich das unternehmerische Kapital messen?

Zortify hat einen wissenschaftlich fundierten Test entwickelt, der mithilfe künstlicher Intelligenz das unternehmerische Kapital einer Person bewertet. Der Algorithmus analysiert Persönlichkeitsmerkmale basierend auf Antworten zu Selbstbewertungsfragen und frei formulierten Texten.

Das Besondere an der KI-basierten Textanalyse ist, dass sie nicht-manipulierbare Ergebnisse in die Bewertung einbezieht und so eine hohe Validität der Testergebnisse gewährleistet. Während die Subjektivität der Gutachter*innen nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, ermöglicht der Einsatz von KI-Technologie objektive und präzise Ergebnisse, um das eigene Potenzial zu erkennen und zu nutzen.

„Die Selbstwahrnehmung ist der wichtigste Eckpfeiler der emotionalen Intelligenz“. Daniel Goleman

Was bringt die Analyse?

Das Wissen um die individuellen Ausprägungen des unternehmerischen Kapitals liefert eine wichtige Reflexionsgrundlage und erweitert die Handlungsoptionen für eine geführte Persönlichkeitsentwicklung. Die Testergebnisse können genutzt werden, um klar definierte Themen in einem Coaching zu erarbeiten. Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass bereits ein- bis dreistündige hochkonzentrierte Mikrointerventionen nicht nur zu einer deutlichen Verbesserung der eigenen mentalen Ressourcen führen. Sondern auch zu einer Steigerung der Leistung am eigenen Arbeitsplatz.

Nicht nur für Selbstständige und Gründer ist es wichtig, in ihr unternehmerisches Kapital zu investieren. Die Analyse bietet eine gute Grundlage für Weiterbildungsangebote oder Entscheidungen über finanzielle Unterstützung. So können beispielsweise Studenten mit hohem unternehmerischem Kapital und starkem Interesse am Unternehmertum herausgefiltert und mit einem maßgeschneiderten Bildungsprogramm unterstützt werden.

Durch die Förderung des unternehmerischen Kapitals kann die Personalentwicklung auch dazu beitragen, dass Führungskräfte und Mitarbeiter* widerstandsfähiger werden, optimistischer in die Zukunft blicken und selbstbewusster nach alternativen Lösungen in einem unbeständigen Arbeitsumfeld suchen. Ein transparenter, unterstützender Führungsstil hat einen Einfluss auf das psychologische Kapital der Mitarbeiter. Und dieses wiederum entscheidet darüber, ob Mitarbeiter ein Unternehmen schnell verlassen oder langfristig motiviert bleiben.

Ob Gründer, Manager oder Angestellter – das eigene unternehmerische Kapital zu erkennen und zu fördern, hilft den Menschen, ihre eigenen Ziele zu erreichen und gibt ihnen die Möglichkeit, sich leichter anzupassen, Schwierigkeiten zu überwinden und ihr psychisches Wohlbefinden zu stärken.

[1] Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland (Mikrozensus 2018)

Warum sollte Psychologie in der Due Diligence berücksichtigt werden?

Wenn es um die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen geht, konzentrieren sich die meisten Menschen auf die Analyse von Finanzberichten, rechtlichen Dokumenten und anderen technischen Informationen. Es ist jedoch wichtig, die Rolle der Psychologie bei der Due-Diligence-Prüfung nicht zu übersehen. Hier sind einige Gründe, warum die Psychologie bei der Due-Diligence-Prüfung berücksichtigt werden sollte.

Warum Due Diligence wichtig ist: Die Bedeutung der Persönlichkeitsanalyse bei Investitionsentscheidungen

Die Due-Diligence-Prüfung ist ein entscheidender Bestandteil jeder Investitionsentscheidung, insbesondere wenn es um Start-ups geht. Während finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte oft gründlich geprüft werden, wird ein Aspekt manchmal übersehen: die Persönlichkeit der Gründer.

Was ist das unternehmerische Kapital, das wir bei Zortify messen?

Unternehmerisches Kapital ist so etwas wie eine Geheimwaffe für Geschäftsleute, egal ob Sie Unternehmer, Angestellter oder Führungskraft sind – Sie wollen mit unternehmerischem Kapital punkten. Es setzt sich aus bestimmten mentalen Fähigkeiten zusammen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit gut zu machen und Herausforderungen mutig zu meistern. Es geht nicht um Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmale, sondern um Ihre Denkweise, wie Sie denken und mit Dingen umgehen.

Warum sollte Psychologie in der Due Diligence berücksichtigt werden?

Wenn es um die Durchführung einer Due Diligence geht, konzentrieren sich die meisten Menschen auf die Analyse von Finanzberichten, rechtlichen Dokumenten und anderen technischen Informationen. Es ist jedoch wichtig, die Rolle der Psychologie in der Due Diligence nicht zu übersehen. Hier sind einige Gründe, warum Psychologie bei der Durchführung einer Due Diligence berücksichtigt werden sollte.

Laut Oxford Languages ist die Definition von Due Diligence in diesem Zusammenhang: Eine umfassende Bewertung eines Unternehmens durch einen potenziellen Käufer:innen, insbesondere um dessen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu ermitteln und sein kommerzielles Potenzial zu bewerten.

Das menschliche Element verstehen

Im Kern geht es bei der Due Diligence darum, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit einer potenziellen Investition zu verstehen. Und wenn es um Risiken und Chancen geht, ist es wichtig, das menschliche Element zu berücksichtigen. Das Verständnis der beteiligten Personen, einschließlich ihrer Persönlichkeiten, Motivationen und Entscheidungsprozesse, kann wertvolle Einblicke in die potenziellen Risiken und Chancen der Investition liefern.

Wenn zum Beispiel eine potenzielle Investition einen CEO betrifft, der dafür bekannt ist, impulsive Entscheidungen zu treffen oder schwierig im Umgang zu sein, könnte dies ein Warnsignal sein, das auf zusätzliche Risiken hinweist, die weiter untersucht werden sollten. Andererseits, wenn eine potenzielle Investition ein Managementteam umfasst, das in der Vergangenheit erfolgreich schwierige Marktbedingungen gemeistert hat, könnte dies ein positives Zeichen sein, das darauf hindeutet, dass die Investition weniger riskant ist, als es auf den ersten Blick scheint.

Bewertung der kulturellen Passung

Neben dem Verständnis der Persönlichkeiten und Motivationen der Schlüsselpersonen, die an einer potenziellen Investition beteiligt sind, ist es auch wichtig, die kulturelle Passung zwischen der Investition und dem Investor zu berücksichtigen. Dies umfasst nicht nur die Kultur des Unternehmens oder der Organisation, in die investiert wird, sondern auch die Kultur des Investors.

Zum Beispiel könnte ein/e Investor.in, dem soziale Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit wichtig sind, zögern, in ein Unternehmen zu investieren, das in der Vergangenheit Umweltauflagen verletzt oder sich unethisch verhalten hat. Ebenso könnte ein/e Investor:in, der Transparenz und offene Kommunikation schätzt, vorsichtig sein, in ein Unternehmen zu investieren, das eine Geschichte von Geheimhaltung oder Intransparenz in Bezug auf seine Geschäftstätigkeiten hat.

Durch die Berücksichtigung der kulturellen Passung zwischen der Investition und Investor:innen kann die Due Diligence potenzielle Bereiche der Unstimmigkeit identifizieren, die später zu Problemen führen könnten.

Voreingenommenheit und Emotionen minimieren

Ein weiterer Grund, warum Psychologie in der Due Diligence wichtig ist, besteht darin, dass sie dazu beitragen kann, Voreingenommenheit und Emotionen zu minimieren. Bei Investitionsentscheidungen lassen sich Menschen oft von einer Vielzahl kognitiver Verzerrungen und Emotionen beeinflussen, wie zum Beispiel Bestätigungsfehler, übermäßiges Selbstvertrauen und Angst, etwas zu verpassen.

Durch die Einbeziehung einer psychologischen Perspektive in den Due-Diligence-Prozess können potenzielle Voreingenommenheiten und Emotionen, die das Urteilsvermögen beeinflussen, identifiziert und Strategien zu ihrer Minderung entwickelt werden. Dies könnte die Durchführung von Umfragen oder Interviews beinhalten, um ein besseres Verständnis für die emotionalen und kognitiven Faktoren zu gewinnen, die Entscheidungen beeinflussen könnten. Oder es könnten Entscheidungsrahmen entwickelt werden, die darauf abzielen, gängige Verzerrungen und emotionale Reaktionen zu reduzieren.

Sicherstellen eines ganzheitlichen Ansatzes

Letztendlich besteht das Ziel der Due Diligence darin, sicherzustellen, dass alle potenziellen Risiken und Chancen einer Investition gründlich bewertet werden. Durch die Berücksichtigung der Rolle der Psychologie in der Due Diligence ist es möglich, einen ganzheitlicheren Ansatz zu gewährleisten, der nicht nur die technischen Aspekte der Investition berücksichtigt, sondern auch die menschlichen und kulturellen Faktoren, die den Erfolg oder Misserfolg einer Investition beeinflussen können.

Fazit

Bei der Durchführung einer Due Diligence ist es wichtig, die Rolle der Psychologie nicht zu übersehen. Durch das Verständnis der Persönlichkeiten, Motivationen und Entscheidungsprozesse der Schlüsselpersonen einer potenziellen Investition sowie der kulturellen Passung zwischen der Investition und dem Investor kann die Due Diligence potenzielle Risiken und Chancen identifizieren, die sonst möglicherweise übersehen würden. Zudem kann durch die psychologische Perspektive in der Due Diligence dazu beigetragen werden, Voreingenommenheiten und Emotionen, die das Urteilsvermögen trüben könnten, zu mindern und einen ganzheitlicheren Ansatz zu gewährleisten, der alle potenziellen Faktoren berücksichtigt, die den Erfolg oder Misserfolg einer Investition beeinflussen können.

Warum Due Diligence wichtig ist: Die Bedeutung der Persönlichkeitsanalyse bei Investitionsentscheidungen

Die Due-Diligence-Prüfung ist ein entscheidender Bestandteil jeder Investitionsentscheidung, insbesondere wenn es um Start-ups geht. Während finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte oft gründlich geprüft werden, wird ein Aspekt manchmal übersehen: die Persönlichkeit der Gründer.

„Ich kann das!“

Gründer zeichnen sich durch Optimismus, Resilienz und Selbstwirksamkeitsüberzeugung aus. Alle Werte sind messbar und trainierbar. Warum ist das so? Erfolgreiche Gründerinnen und Gründer verfügen über starke persönliche Ressourcen. Sie sind besonders optimistisch, belastbar und gleichzeitig von ihrer eigenen Wirksamkeit überzeugt. Dieses unternehmerische Kapital ist messbar und in jedem Menschen trainierbar.

Was ist das unternehmerische Kapital, das wir bei Zortify messen?

Unternehmerisches Kapital ist wie eine Geheimwaffe für Geschäftsleute – egal, ob du Unternehmer, Angestellter in einem Unternehmen oder Führungskraft bist – du möchtest beim unternehmerischen Kapital hoch punkten. Es setzt sich aus bestimmten mentalen Fähigkeiten zusammen, die dir helfen, in deiner Arbeit erfolgreich zu sein und Herausforderungen mutig zu meistern.

KI vs. menschliche Intelligenz

Die Vorteile und Nachteile der künstlichen Intelligenz verstehen

Untersuchung der Unterschiede zwischen KI und menschlicher Intelligenz und wie sie zusammenarbeiten können, um Innovationen voranzutreiben

Künstliche Intelligenz (KI) ist in den letzten Jahren ein heiß diskutiertes Thema, da Fortschritte in der Technologie und im maschinellen Lernen zu erheblichen Verbesserungen in Bereichen wie der natürlichen Sprachverarbeitung und der maschinellen Bildverarbeitung geführt haben. Doch obwohl KI viele Stärken hat, hat sie auch ihre Grenzen. In diesem Artikel werden wir die Fähigkeiten und Schwächen sowohl der KI als auch der menschlichen Intelligenz untersuchen und wie sie sich ergänzen können, um Innovationen zu fördern.

Verständnis von KI und menschlicher Intelligenz

KI ist eine Form maschineller Intelligenz, die Aufgaben ausführen kann, die typischerweise menschliche Intelligenz erfordern, wie Lernen, logisches Denken und Problemlösung. Sie basiert auf Algorithmen, die aus Daten lernen, Muster erkennen und Vorhersagen treffen können. Menschliche Intelligenz hingegen ist die kognitive Fähigkeit des Menschen, zu lernen, zu denken und sich an neue Situationen anzupassen.

Stärken und Grenzen der KI

Eine der größten Stärken der KI ist ihre Fähigkeit, große Mengen an Daten schnell zu verarbeiten, was sie für Aufgaben wie Datenanalyse und prädiktive Modellierung nützlich macht. KI kann rund um die Uhr arbeiten, ohne müde zu werden oder Fehler aufgrund von Ermüdung zu machen. Allerdings ist KI nicht perfekt und hat ihre Grenzen. Zum Beispiel fehlt der KI die Kreativität und Intuition des Menschen, was sie weniger geeignet macht für Aufgaben, die ein feines Verständnis für menschliche Emotionen oder komplexe soziale Interaktionen erfordern.

Ergänzung der menschlichen Intelligenz durch KI

Eine der vielversprechendsten Anwendungen der KI liegt in der Ergänzung der menschlichen Intelligenz. Durch die Nutzung der Stärken von sowohl KI als auch menschlicher Intelligenz können wir effektivere Lösungen für komplexe Probleme schaffen.

Das Potenzial der KI entfesseln: Verbesserung der menschlichen Intelligenz für bahnbrechende Lösungen

Ein Bereich, in dem KI bereits zur Ergänzung der menschlichen Intelligenz eingesetzt wird, ist das Recruiting. Traditionelle Recruiting-Prozesse können durch menschliches Urteilsvermögen verzerrt sein, was zu unfairen oder diskriminierenden Einstellungspraktiken führt. KI hingegen kann helfen, Vorurteile zu eliminieren und den Einstellungsprozess objektiver zu gestalten.

Revolution des Recruitings: Wie KI die Einstellungslandschaft verändert

KI-gestützte Recruiting-Tools können Lebensläufe und Bewerbungen analysieren, um die qualifiziertesten Kandidat:innen zu identifizieren, ohne von Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Ethnie beeinflusst zu werden. Diese Tools können auch das Verhalten der Kandidat:innen während Interviews analysieren, wie zum Beispiel Gesichtsausdrücke und Stimmlage, um Einblicke in ihre Eignung für die Position zu geben.

Vorurteile eliminieren, Objektivität steigern: Die Rolle der KI im Recruiting

Durch die Ergänzung der menschlichen Intelligenz mit KI im Recruiting-Prozess können Organisationen Vorurteile reduzieren und die Qualität ihrer Einstellungsentscheidungen verbessern. Dies kann zu einer vielfältigeren und inklusiveren Belegschaft sowie zu erhöhter Produktivität und Mitarbeitendenzufriedenheit führen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass KI keine perfekte Lösung ist und es weiterhin potenzielle Risiken und Grenzen gibt, die berücksichtigt werden müssen.

Die Synergie von KI und menschlicher Intelligenz

Durch die Kombination der Stärken von KI und menschlicher Intelligenz können wir leistungsstarke Lösungen schaffen, die in der Lage sind, komplexe Probleme zu lösen und Innovationen voranzutreiben. Ein Beispiel ist der Bereich der Medizin, in dem KI große Mengen an medizinischen Daten analysieren und Muster identifizieren kann, die Menschen möglicherweise übersehen. Dies hilft Ärzt:innen, genauere Diagnosen zu stellen und effektivere Behandlungen zu entwickeln.

Ein weiteres Beispiel ist der Finanzbereich, in dem KI große Mengen an Finanzdaten analysieren und potenzielle Risiken und Chancen identifizieren kann, sodass Investor:innen fundiertere Entscheidungen treffen können. Durch die Zusammenarbeit von KI und menschlicher Intelligenz können Innovationen vorangetrieben und neue Möglichkeiten in einer Vielzahl von Branchen geschaffen werden.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KI und menschliche Intelligenz jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen haben, aber gemeinsam mehr erreichen können, als sie es alleine könnten. Da die Technologie weiter fortschreitet, ist es wichtig, die Fähigkeiten und Grenzen der KI zu verstehen und wie sie genutzt werden kann, um die menschliche Intelligenz zu ergänzen und Innovationen voranzutreiben.

NLP 101: Ein Leitfaden für Einsteiger in die Verarbeitung natürlicher Sprache

Natural Language Processing (NLP), oder Verarbeitung natürlicher Sprache, ist ein Forschungsgebiet, das sich auf die Analyse und Synthese menschlicher Sprache konzentriert. NLP ist ein faszinierendes und sich schnell entwickelndes Feld mit einer breiten Palette von Anwendungen, …

Vertrauensbildung mit erklärbarer KI: Techniken und Ansätze

Da die KI unser Leben immer mehr durchdringt, wird es immer wichtiger zu verstehen, wie diese Systeme funktionieren, und ihren Entscheidungen vertrauen zu können. Erklärbare KI (Explainable AI, XAI) ist ein wachsender Bereich, der darauf abzielt, transparentere und interpretierbare Modelle für maschinelles Lernen zu schaffen.

NLP im Business

Da Unternehmen immer stärker auf ihre Kunden ausgerichtet sind, wird es zunehmend wichtiger, die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zu verstehen. Natural Language Processing (NLP) ist ein Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), der die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren.