Führung neu denken: Warum Charisma in Krisen nicht reicht

In den ersten Wochen dieses Jahres traten 222 CEOs zurück. Ein Rekord seit Beginn der Erhebungen 2002 und 14 % mehr als im Vorjahr. Besonders alarmierend: 19 % der Nachfolger wurden lediglich interimistisch eingesetzt, während es Anfang 2024 nur 6 % waren.

Diese Zahlen sind kein bloßes Symptom politischer Unsicherheit, sondern Ausdruck eines tiefer liegenden Problems: Personalverantwortliche setzen bei der Auswahl von Führungskräften oft auf die falschen Persönlichkeitstypen. Die Faszination für charismatische, extrovertierte Kandidat:innen führt dazu, dass Persönlichkeiten mit hoher Selbstdarstellungskompetenz in Spitzenpositionen gelangen – oft zulasten von Charakter und Substanz.

Die Verlockung des ersten Eindrucks

Schon in der Childhood Leadership Study von 2025 zeigte sich: In 96 % der Klassen werden Kinder mit starker Selbstdarstellung als Anführer gewählt. Dieses Muster setzt sich im Berufsleben fort. Charismatische Kandidat:innen glänzen in Bewerbungsgesprächen, wirken selbstbewusst, inspirierend und präsentieren überzeugende Visionen. Meta-Analysen bestätigen: Gerade in Bewerbungs- und Auswahlverfahren mit Fremden werden solche Persönlichkeiten systematisch bevorzugt.

Charles O’Reilly von der Stanford Graduate School of Business warnt:

„Wir sehen die 10 % der Selbstdarsteller, die erfolgreich sind, und nennen sie Visionäre. Die 90 %, die scheitern und Schaden anrichten, ignorieren wir.“

Dieser Effekt erinnert an schnelle, aggressive Marken wie Shein oder Temu: glänzende Versprechen, schnelle Erfolge, aber oft mit unsichtbaren Kosten und langfristigen Schäden.

Introvertiert schlägt laut

Studien zeigen dann auch: Eher introvertierte CEOs sind langfristig erfolgreicher als ihre extrovertierten Kolleg:innen. Diese ruhigeren Führungspersönlichkeiten entscheiden überlegter und handeln nachhaltiger. Dennoch bevorzugen viele Auswahlverfahren noch immer das Gegenteil: laut, glänzend, extrovertiert.

Die kurzfristige Wirkung ist verführerisch, und ja, manchmal mit Blick auf schnelle Erfolge auch berechtigt: Ein:e charismatische:r Kandidat:in kann z.B. Stakeholder begeistern, Momentum erzeugen und für mediale Aufmerksamkeit sorgen. Doch langfristig fehlen mitunter strategische Tiefe, echte Teamorientierung und die Fähigkeit, auch in schwierigen Phasen Ruhe und Weitsicht zu bewahren. Impulsive Entscheidungen oder riskante Prestigeprojekte führen dann zu höherer Fluktuation, sinkendem Vertrauen und nicht selten zu finanziellen Verlusten und Imageschäden. Der anfängliche „Gain“ verwandelt sich so mittelfristig in einen schmerzhaften „Pain“ für die gesamte Organisation.

Der wahre Preis von Fehlbesetzungen

Laut McKinsey und Kienbaum können Fehlbesetzungen in Führungspositionen bis zum Dreifachen des Jahresgehalts kosten. Bei C-Level-Rollen summieren sich diese Schäden schnell auf Millionenbeträge. Hinzu kommen schwer messbare, aber gravierende Folgekosten: toxische Unternehmenskulturen, steigende Fluktuation, riskante Übernahmen oder manipulierte Aktienrückkäufe.

All das mindert nicht nur die Unternehmensperformance, sondern gefährdet auch das Vertrauen von Mitarbeitenden, Investor:innen und Märkten, mit langfristigen Folgen für Reputation und Wettbewerbsfähigkeit.

Junge Führungskräfte im Selbstdarstellungsmodus

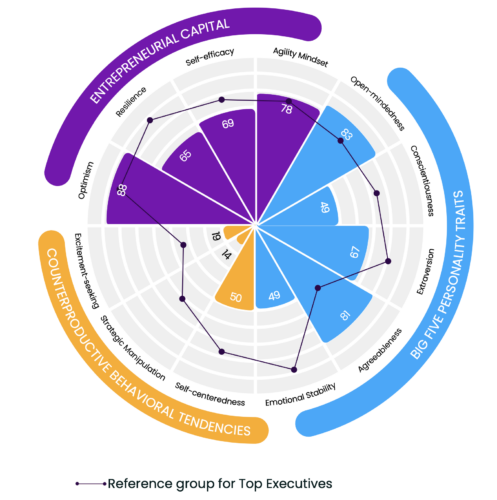

Unsere 2021 für den Harvard Business Manager durchgeführte Studie mit fast 10.000 deutschen Teilnehmer:innen zeigt: Selbstdarstellungsorientierte Tendenzen sind in deutschen Führungsetagen weit verbreitet. Besonders junge Führungskräfte sind anfällig, verstärkt durch Social Media und den Trend zum „Personal Branding“. Drei kritische Muster stechen heraus: übersteigerte Selbstzentriertheit, impulsives Risikoverhalten und strategische Manipulation zur Durchsetzung eigener Interessen. Diese Entwicklungen machen deutlich, wie wichtig alternative Auswahlmethoden für Unternehmen sind.

KI statt Bauchgefühl

Klassische Assessments stoßen hier an ihre Grenzen. Sie basieren meist auf Selbsteinschätzungen, ein Spielfeld, auf dem gekonnte Selbstdarsteller:innen besonders geschickt sind. NLP-basierte Analysen (Natural Language Processing) gehen einen anderen Weg: Sie arbeiten mit offenen Textantworten der Kandidat:innen und decken unbewusste Sprachmuster auf, die Rückschlüsse auf zentrale Persönlichkeitsdimensionen erlauben. Manipulation wird so erheblich erschwert, während gleichzeitig eine tiefere, objektivere Einschätzung entsteht.

Solche Ansätze helfen nicht nur bei der Auswahl neuer Führungskräfte, sondern auch bei der Weiterentwicklung bestehender Top-Manager:innen. Sie liefern eine fundierte Grundlage für Coaching, Nachfolgeplanung und langfristige Kulturentwicklung weit über reine Besetzungsentscheidungen hinaus.

Charakter als Wettbewerbsvorteil

Unternehmen, die frühzeitig auf objektive, technologiegestützte Persönlichkeitsanalysen setzen, gewinnen mehr als nur Sicherheit bei der Besetzung von Schlüsselrollen. Sie schaffen eine Unternehmenskultur, in der Charakter, Integrität und langfristiges Denken zählen. So entsteht ein echter Wettbewerbsvorteil: Teams arbeiten vertrauensvoller zusammen, strategische Risiken werden reduziert und die Bindung wichtiger Leistungsträger steigt.

Am Ende geht es nicht darum, Charisma abzuwerten. Sondern vielmehr es mit Charakter, Substanz und Weitsicht zu verbinden. Nur so können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Führungskräfte nicht nur in guten Zeiten glänzen, sondern auch in Krisen Orientierung geben, Vertrauen schaffen und Stabilität sichern.

Prof. Dr. Florian Feltes

Prof. Dr. Florian Feltes ist Mitgründer und Co-CEO von zortify und Vorreiter der KI-gestützten HR-Innovation. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er intelligente Persönlichkeitsdiagnostik und hilft Unternehmen so, die perfekten Kandidat:innen zu identifizieren – ohne teure Assessments, ohne Bias. Seine Vision: Eine Welt, in der jedes Unternehmen mühelos High-Performance-Teams formt und Arbeitsumgebungen schafft, die menschliches Potenzial vollständig entfalten.

Die besten Teams bestehen nicht aus Klonen!

HR-Effizienz: Wenn euer CHRO noch Köpfe zählt, verliert ihr bereits die besten!